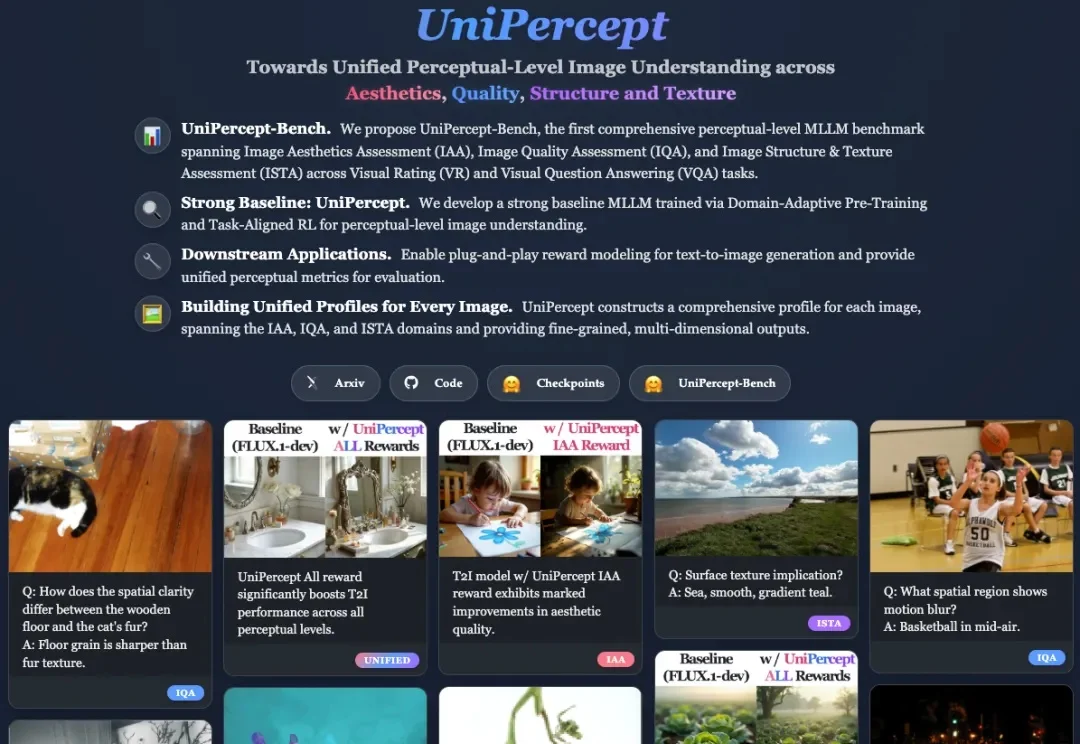

深入感知级别图像理解:UniPercept 统一图像美学、质量与结构纹理感知

深入感知级别图像理解:UniPercept 统一图像美学、质量与结构纹理感知尽管多模态大语言模型(MLLMs)在识别「图中有什么」这一语义层面上取得了巨大进步,但在理解「图像看起来怎么样」这一感知层面上仍显乏力。

尽管多模态大语言模型(MLLMs)在识别「图中有什么」这一语义层面上取得了巨大进步,但在理解「图像看起来怎么样」这一感知层面上仍显乏力。

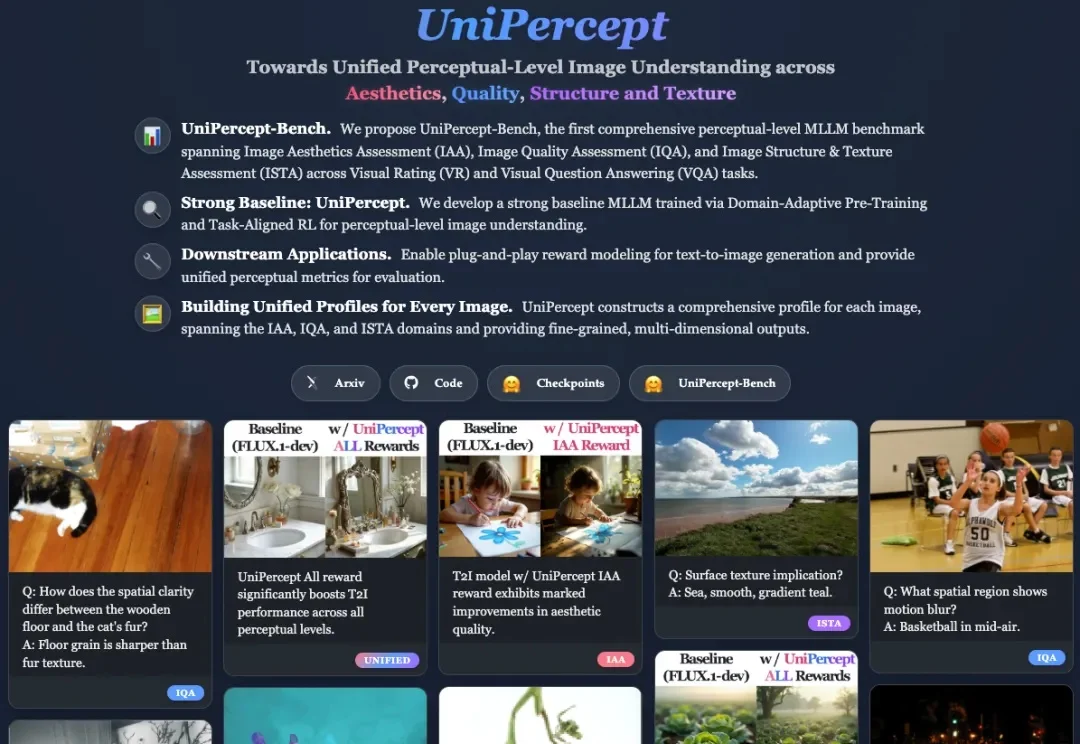

在多模态大模型(MLLMs)领域,思维链(CoT)一直被视为提升推理能力的核心技术。然而,面对复杂的长程、视觉中心任务,这种基于文本生成的推理方式正面临瓶颈:文本难以精确追踪视觉信息的变化。形象地说,模型不知道自己想到哪一步了,对应图像是什么状态。

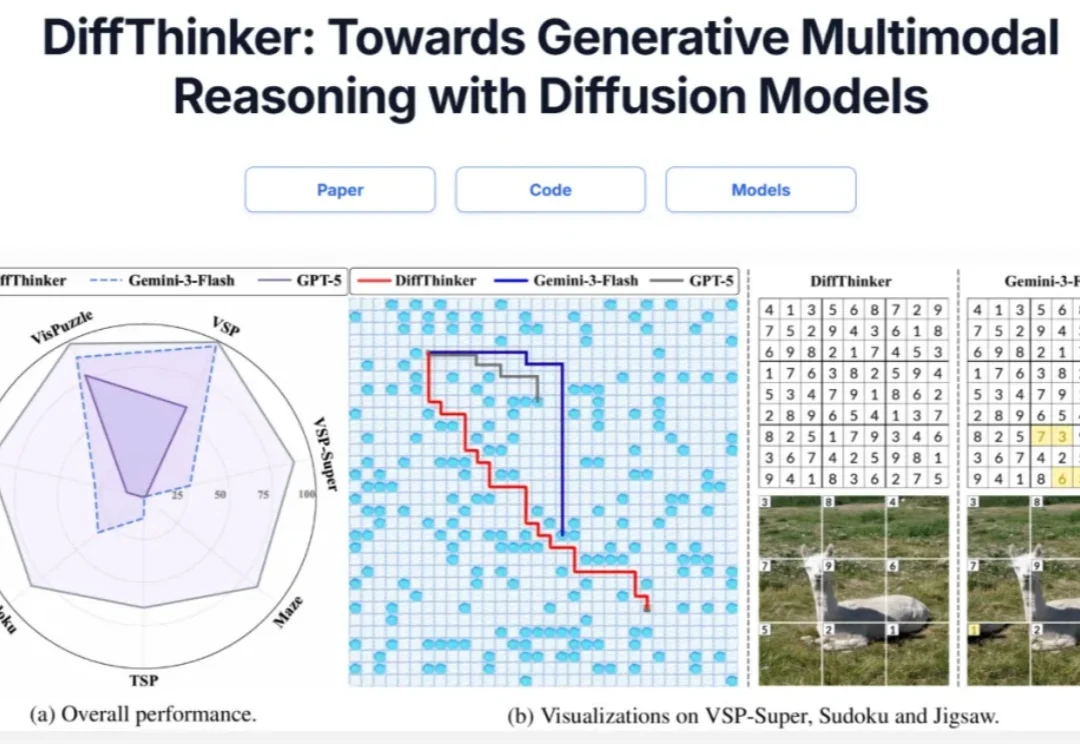

近日,清华大学团队从 AI 里找到了与幻觉产生高度关联的少数“脑细胞”,并给它们起了一个名字 H-神经元(幻觉神经元)。他们发现拨动这些小开关能显著调节 AI 的行为倾向——例如影响它是否会盲目听从错误指令、甚至是否会产生有害回答。

FaithLens 模型在忠实性幻觉检测任务上,达到了当前最优效果。

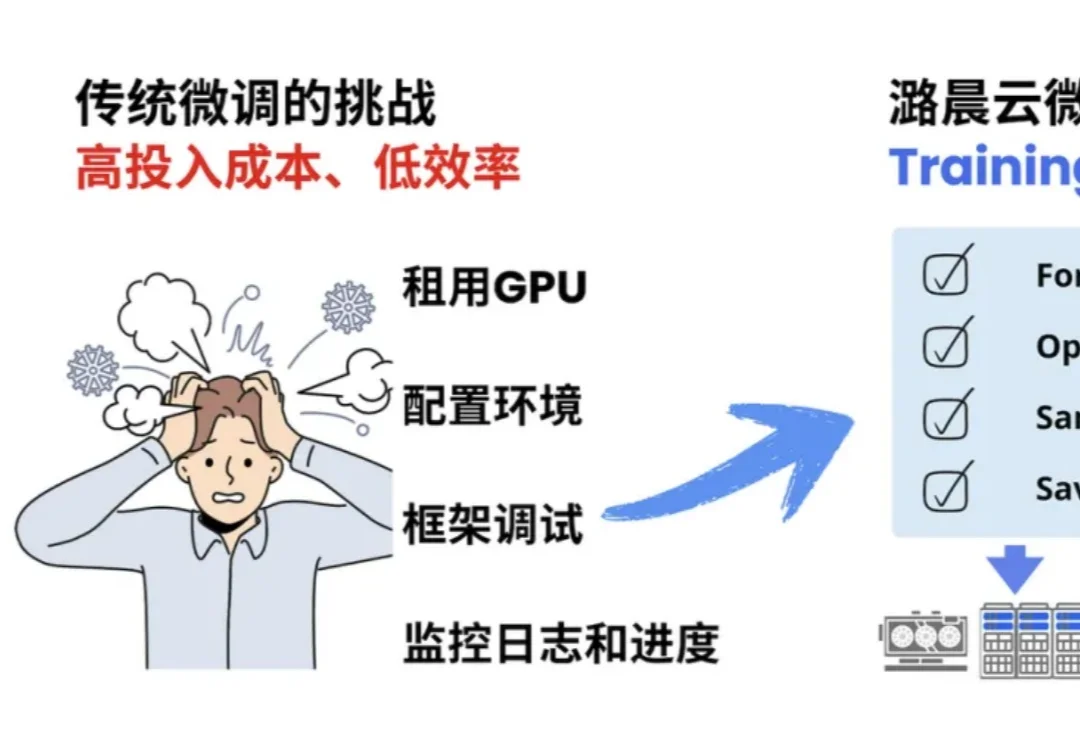

当大模型竞争转向后训练,继续为闲置显卡烧钱无异于「慢性自杀」。如今,按Token计费的Serverless模式,彻底终结了算力租赁的暴利时代,让算法工程师真正拥有了定义物理世界的权利。

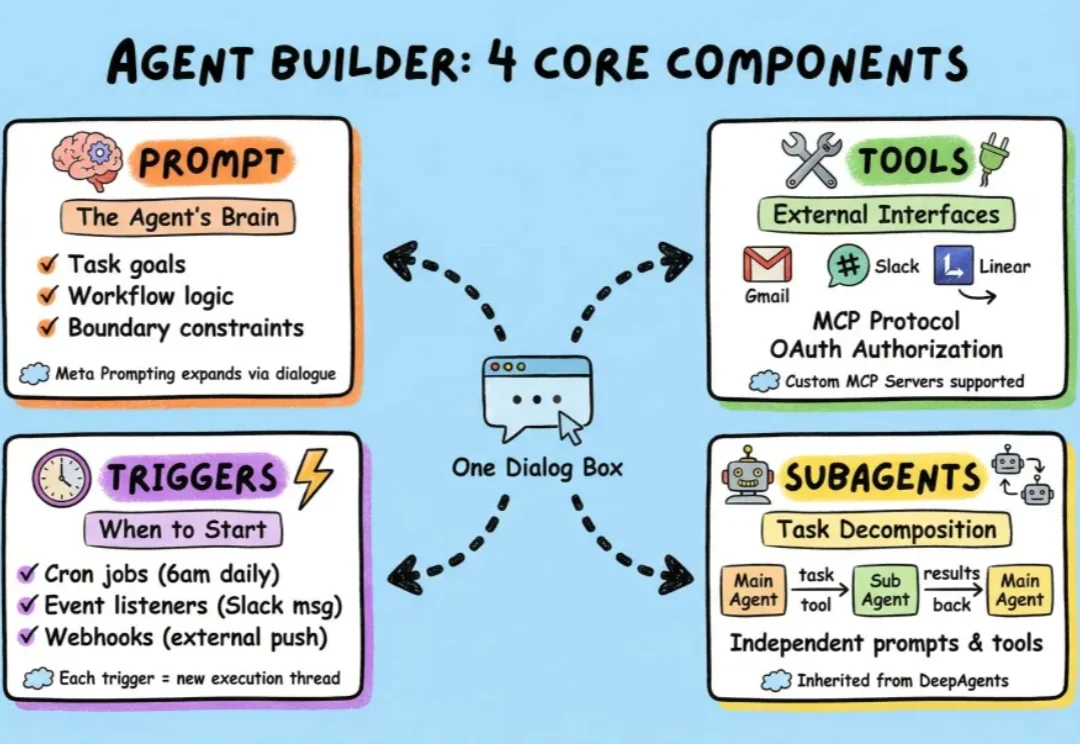

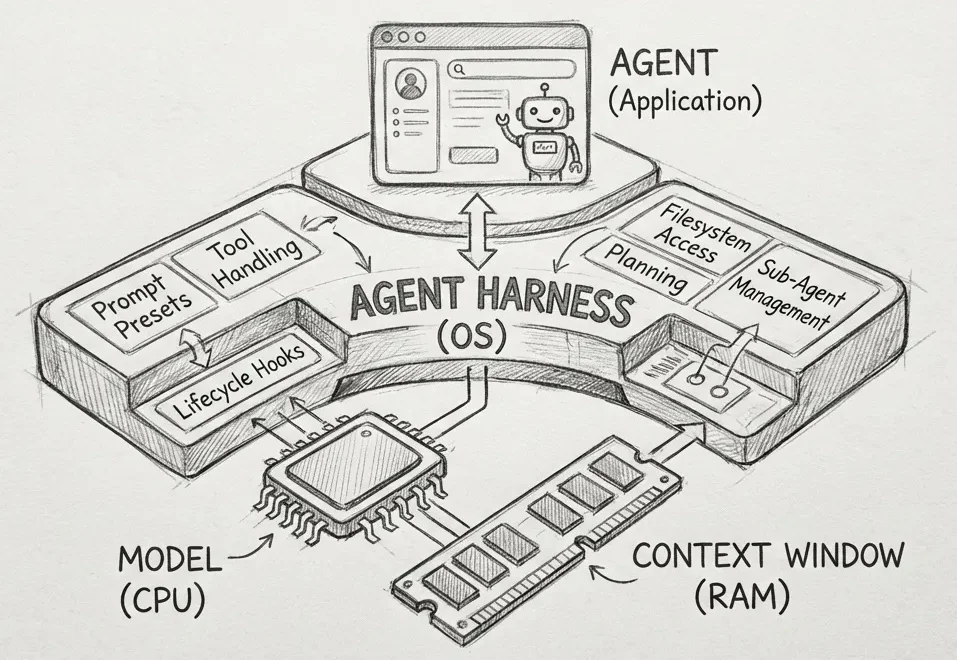

过去一段时间,我们介绍了很多小白入门级的agent框架,也介绍了包括langchain在内的很多专业级agent搭建框架。

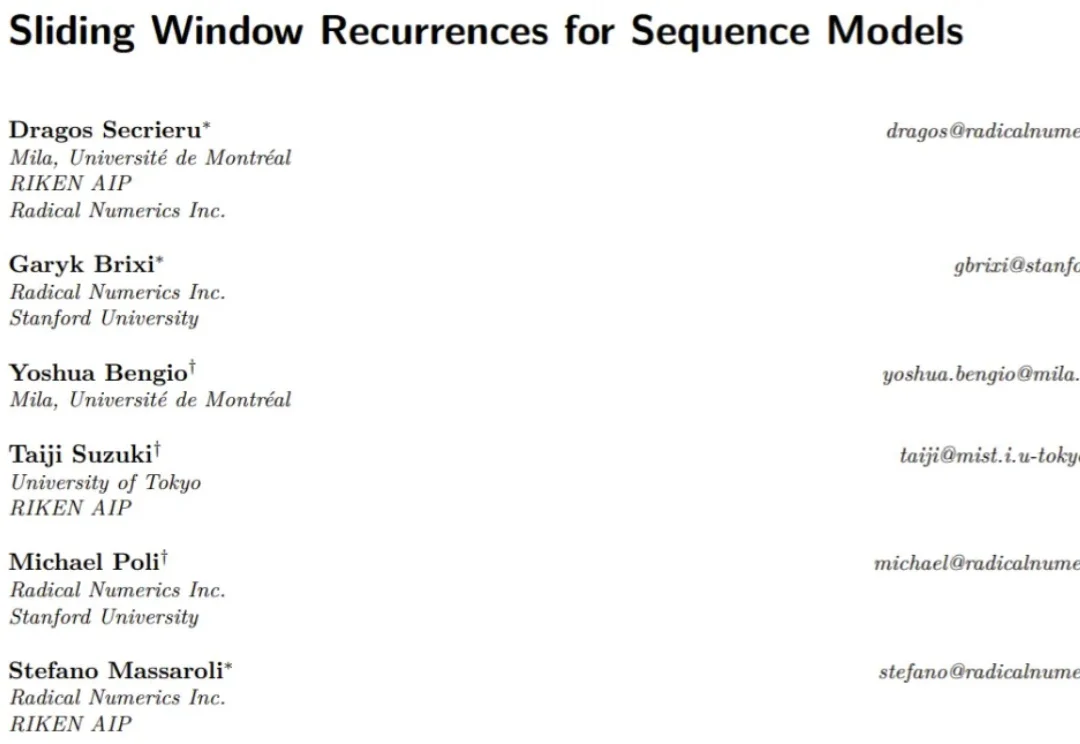

Transformer 已经改变了世界,但也并非完美,依然还是有竞争者,比如线性递归(Linear Recurrences)或状态空间模型(SSM)。这些新方法希望能够在保持模型质量的同时显著提升计算性能和效率。

Andrej Karpathy 大神力荐的 Vibe Coding,正在成为开发者的新宠。这种「只需聊一聊,AI 可以把功能写出来」的体验,极大提升了简单任务的开放效率。

这篇文章的思路来自 Philipp Schmid,由 minghao 推荐 https://www.philschmid.de/agent-harness-2026

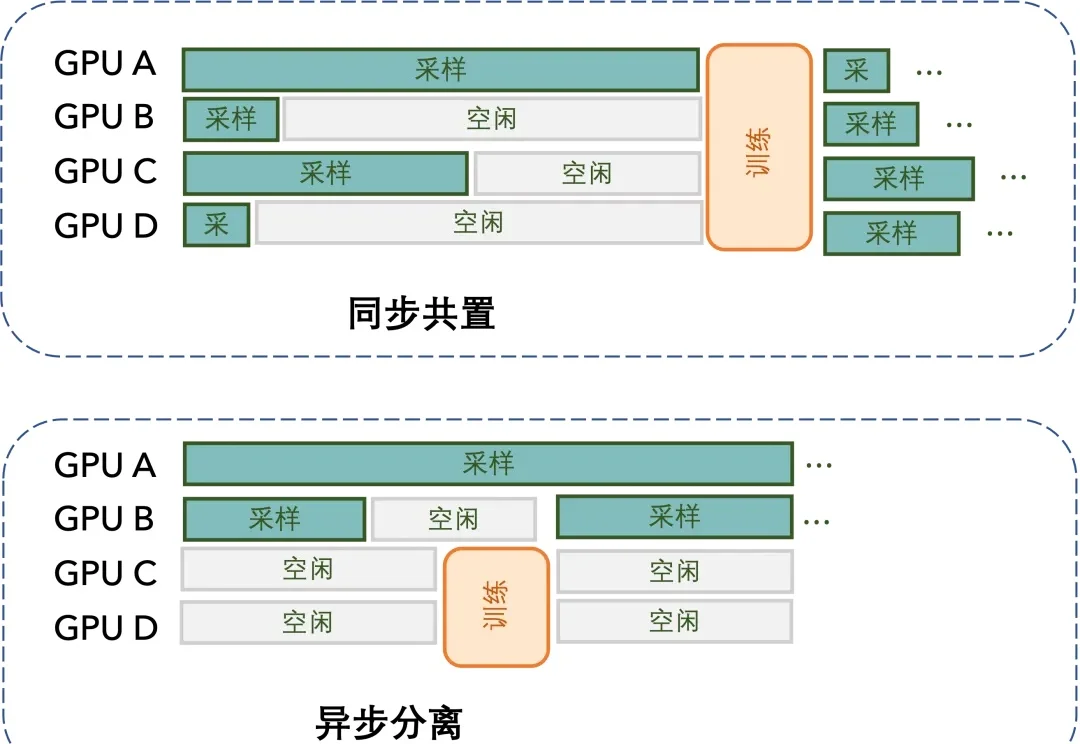

当 OpenAI 前 CTO Mira Murati 创立的 Thinking Machines Lab (TML) 用 Tinker 创新性的将大模型训练抽象成 forward backward,optimizer step 等⼀系列基本原语,分离了算法设计等部分与分布式训练基础设施关联,