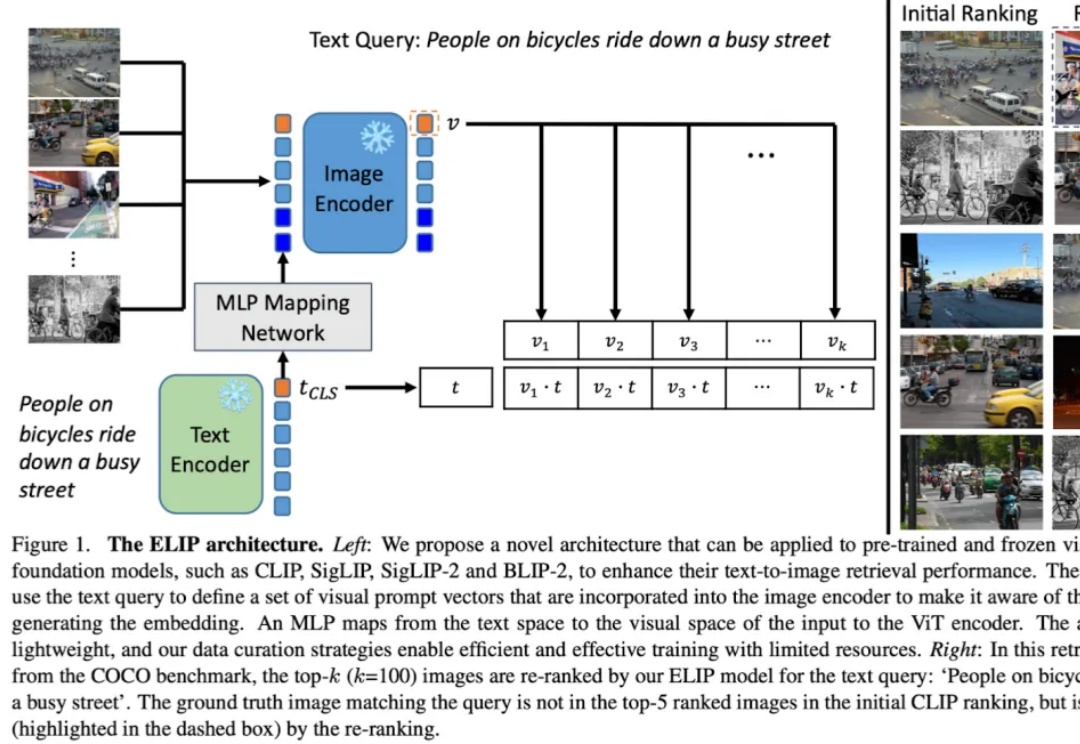

牛津VGG、港大、上交发布ELIP:超越CLIP等,多模态图片检索的增强视觉语言大模型预训练

牛津VGG、港大、上交发布ELIP:超越CLIP等,多模态图片检索的增强视觉语言大模型预训练多模态图片检索是计算机视觉和多模态机器学习领域很重要的一个任务。现在大家做多模态图片检索一般会用 CLIP/SigLIP 这种视觉语言大模型,因为他们经过了大规模的预训练,所以 zero-shot 的能力比较强。

多模态图片检索是计算机视觉和多模态机器学习领域很重要的一个任务。现在大家做多模态图片检索一般会用 CLIP/SigLIP 这种视觉语言大模型,因为他们经过了大规模的预训练,所以 zero-shot 的能力比较强。

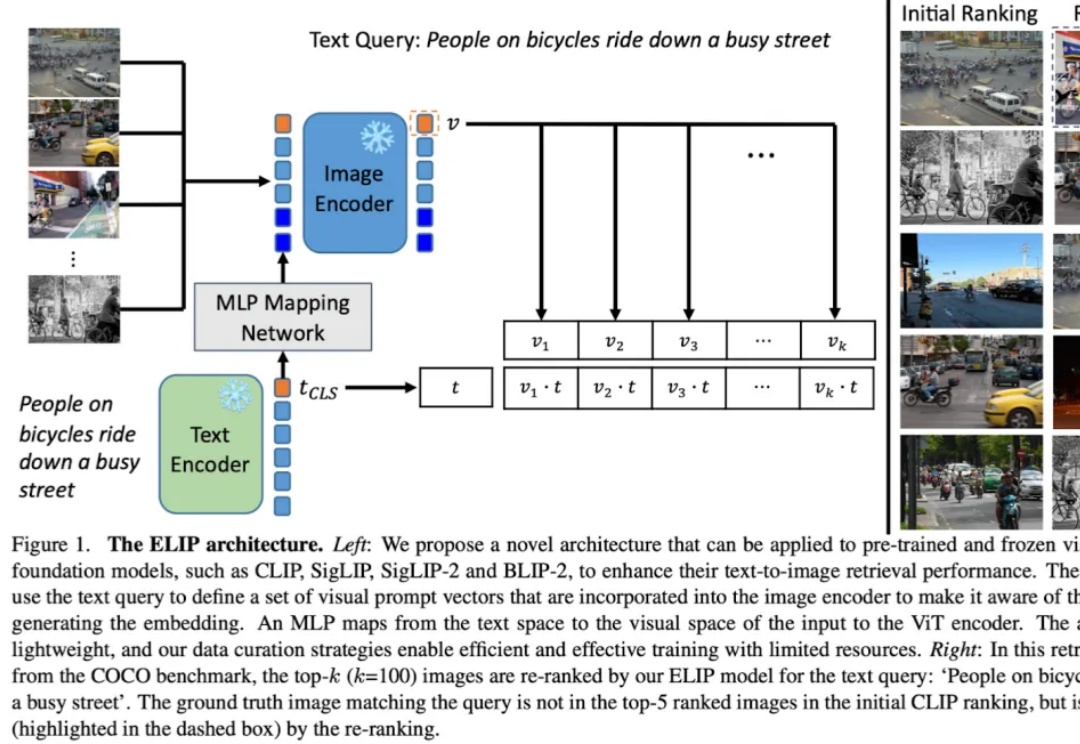

在灵巧手通用抓取的研究中,由于动作空间维度高、任务具有长程探索特征且涉及多样化物体,传统强化学习(RL)面临探索效率低、奖励函数及训练过程设计复杂等挑战。

最新进展,Cursor 2.0正式发布,并且首次搭载了「内部」大模型。 没错,不是GPT、不是Claude,如今模型栏多了个新名字——Composer。实力相当炸裂:据官方说法,Composer仅需30秒就能完成复杂任务,比同行快400%

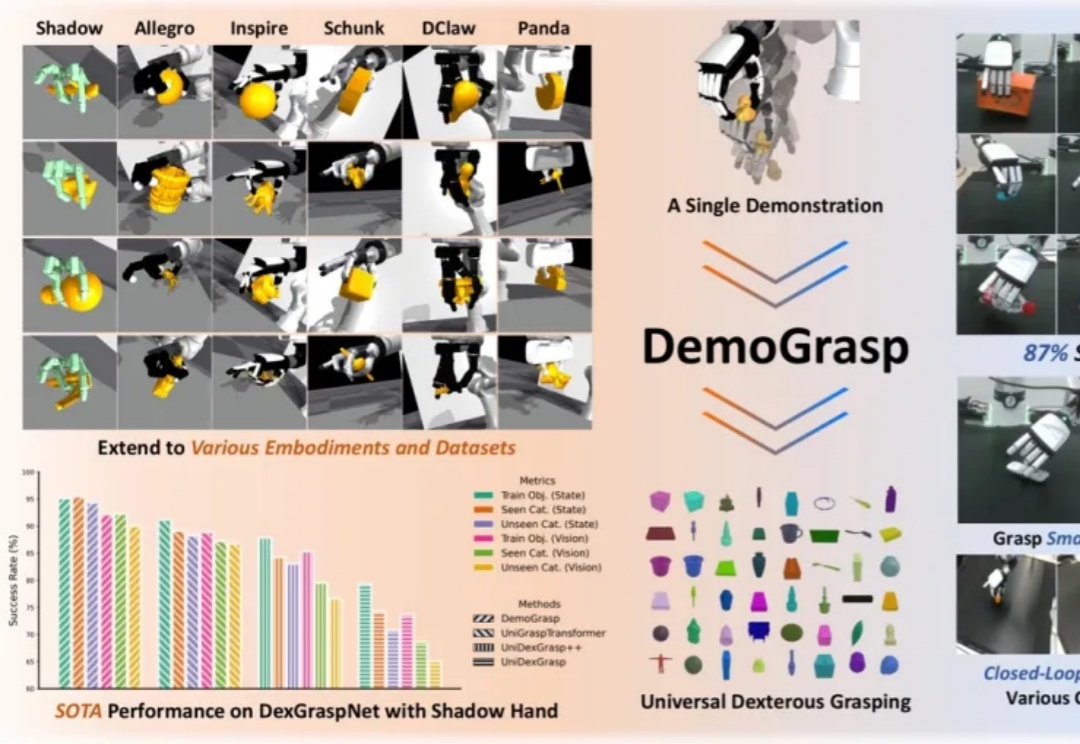

国内首个利用世界模型生成数据实现真机泛化的端到端VLA具身基础模型GigaBrain-0重磅发布。

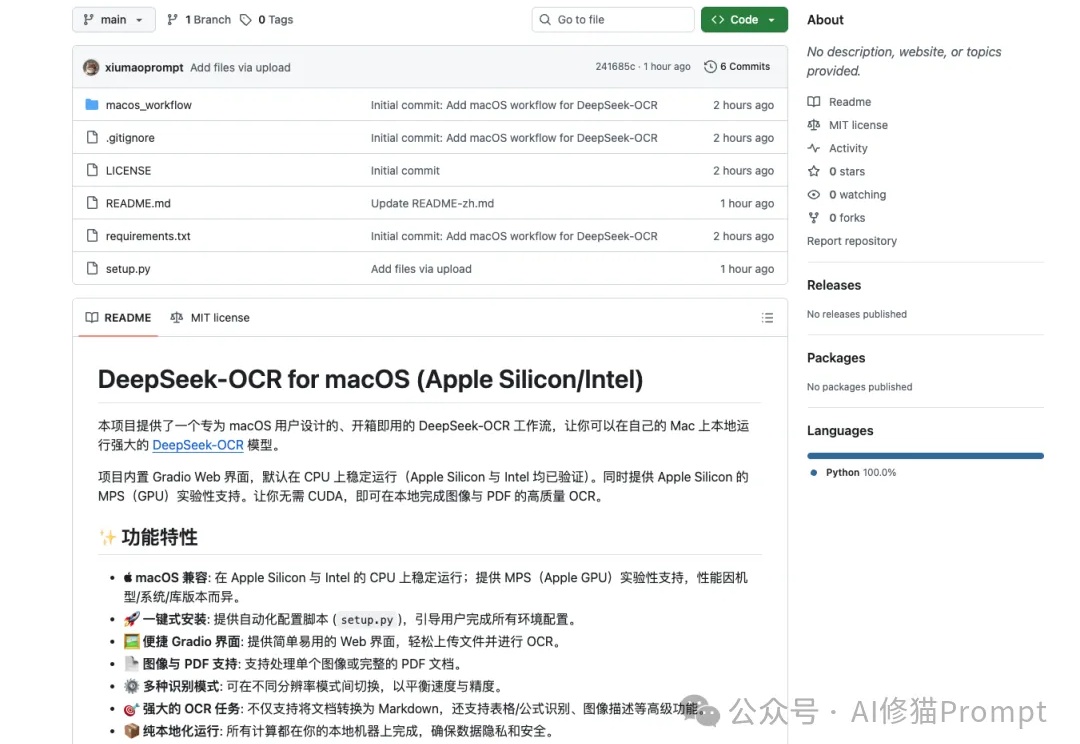

DeepSeek-OCR这段时间非常火,但官方开源的文件是“按 NVIDIA/CUDA 习惯写的 Linux 版推理脚本+模型权重”,而不是“跨设备跨后端”的通吃实现,因此无法直接在苹果设备上运行,对于Mac用户来说,在许多新模型诞生的第一时间,往往只能望“模”兴叹。

AI风起云涌,数据隐私如履薄冰。华南理工大学联手深圳北理莫斯科大学,推出FedMSBA与FedMAR,筑成联邦学习的安全堡垒,守护个人隐私!

强化学习是近来 AI 领域最热门的话题之一,新算法也在不断涌现。

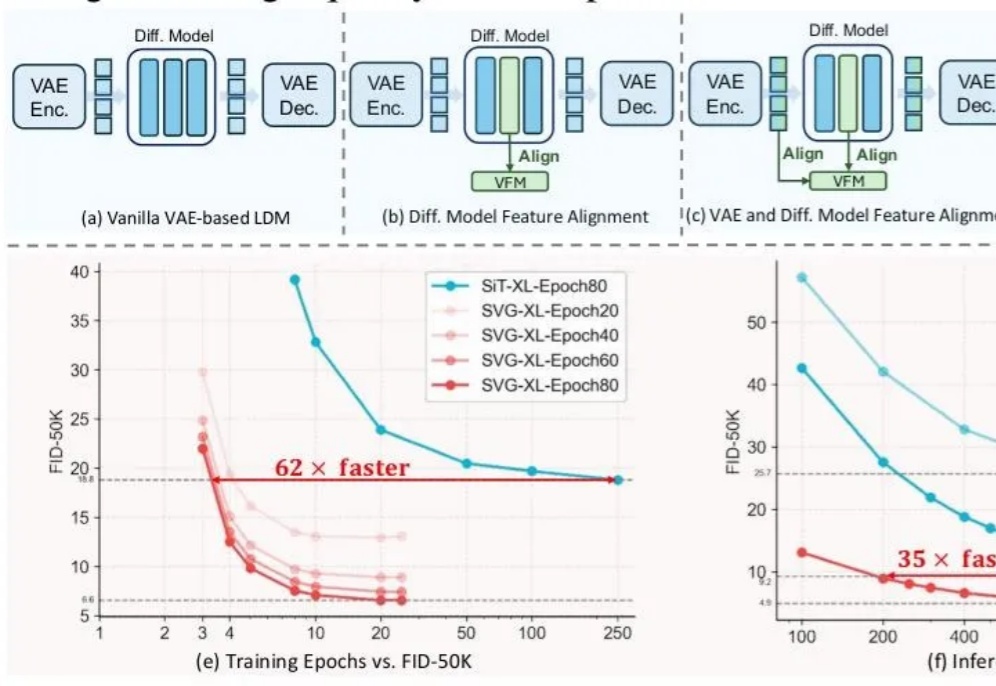

前脚谢赛宁刚宣告VAE在图像生成领域退役,后脚清华与快手可灵团队也带着无VAE潜在扩散模型SVG来了。

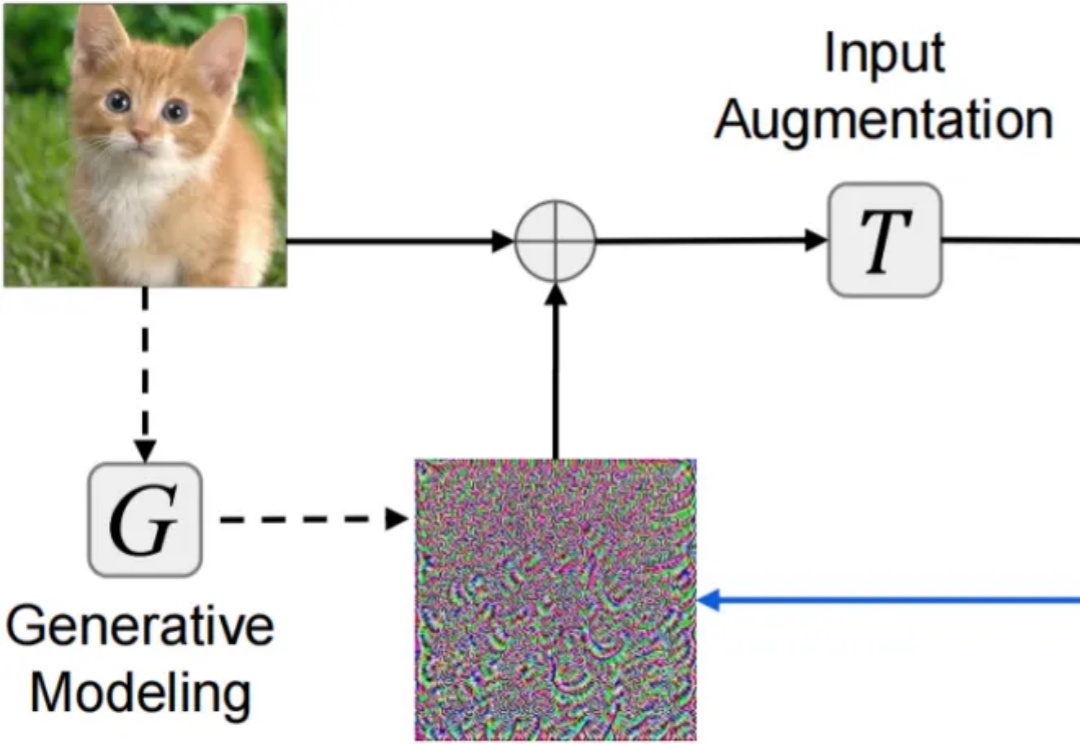

对抗样本(adversarial examples)的迁移性(transferability)—— 在某个模型上生成的对抗样本能够同样误导其他未知模型 —— 被认为是威胁现实黑盒深度学习系统安全的核心因素。尽管现有研究已提出复杂多样的迁移攻击方法,却仍缺乏系统且公平的方法对比分析:(1)针对攻击迁移性,未采用公平超参设置的同类攻击对比分析;(2)针对攻击隐蔽性,缺乏多样指标。

今天要讲的On-Policy Distillation(同策略/在线策略蒸馏)。这是一个Thinking Machines整的新活,这个新策略既有强化学习等在线策略方法的相关性和可靠性;又具备离线策略(Off-policy)方法的数据效率。