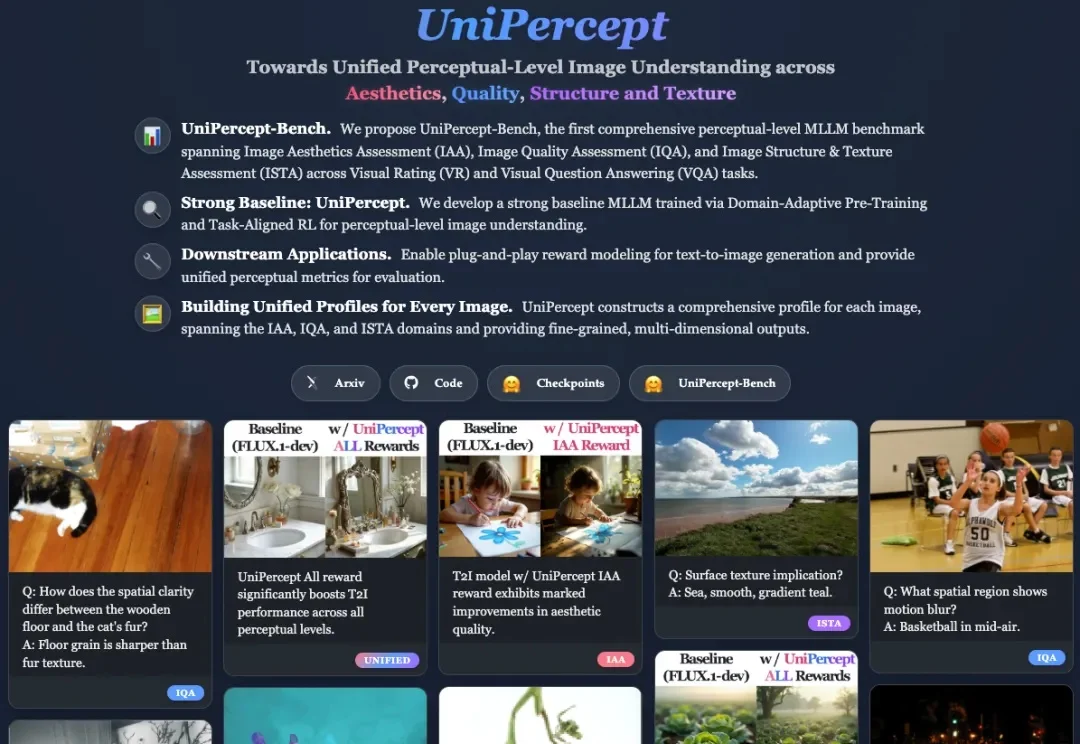

深入感知级别图像理解:UniPercept 统一图像美学、质量与结构纹理感知

深入感知级别图像理解:UniPercept 统一图像美学、质量与结构纹理感知尽管多模态大语言模型(MLLMs)在识别「图中有什么」这一语义层面上取得了巨大进步,但在理解「图像看起来怎么样」这一感知层面上仍显乏力。

尽管多模态大语言模型(MLLMs)在识别「图中有什么」这一语义层面上取得了巨大进步,但在理解「图像看起来怎么样」这一感知层面上仍显乏力。

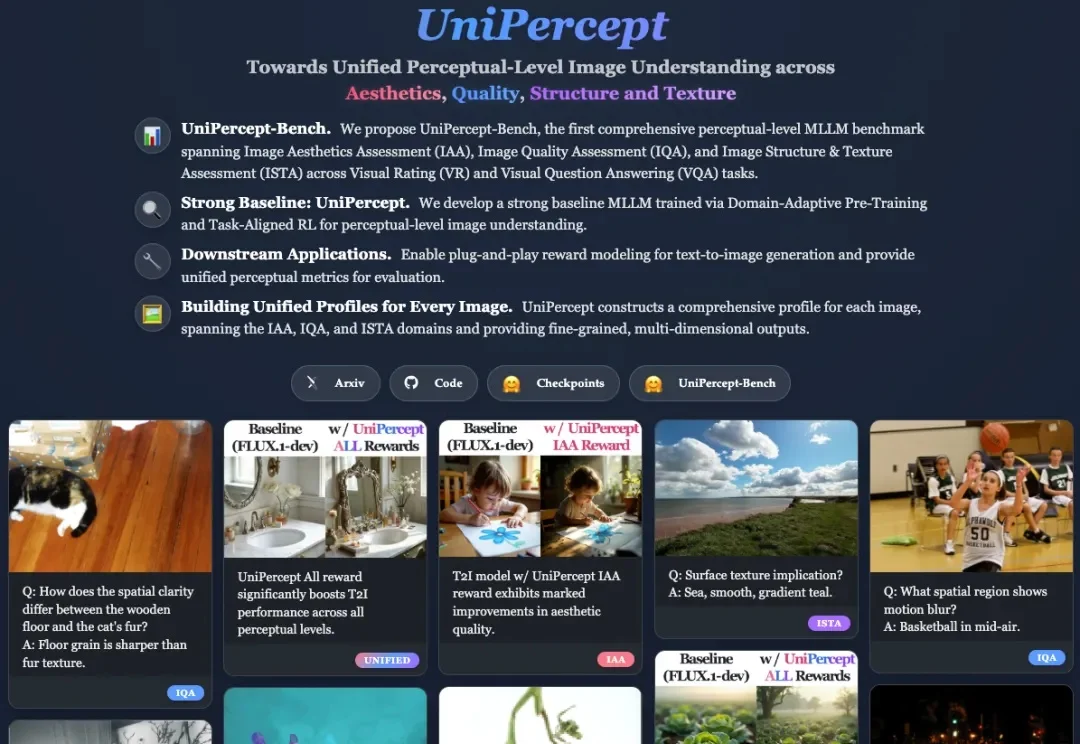

在多模态大模型(MLLMs)领域,思维链(CoT)一直被视为提升推理能力的核心技术。然而,面对复杂的长程、视觉中心任务,这种基于文本生成的推理方式正面临瓶颈:文本难以精确追踪视觉信息的变化。形象地说,模型不知道自己想到哪一步了,对应图像是什么状态。

空间理解能力是多模态大语言模型(MLLMs)走向真实物理世界,成为 “通用型智能助手” 的关键基础。但现有的空间智能评测基准往往有两类问题:一类高度依赖模板生成,限制了问题的多样性;另一类仅聚焦于某一种空间任务与受限场景,因此很难全面检验模型在真实世界中对空间的理解与推理能力。

多模态大语言模型(MLLMs)已成为AI视觉理解的核心引擎,但其在真实世界视觉退化(模糊、噪声、遮挡等)下的性能崩溃,始终是制约产业落地的致命瓶颈。

多语言大模型(MLLM)在面对多语言任务时,往往面临一个选择难题:是用原来的语言直接回答,还是翻译成高资源语言去推理?

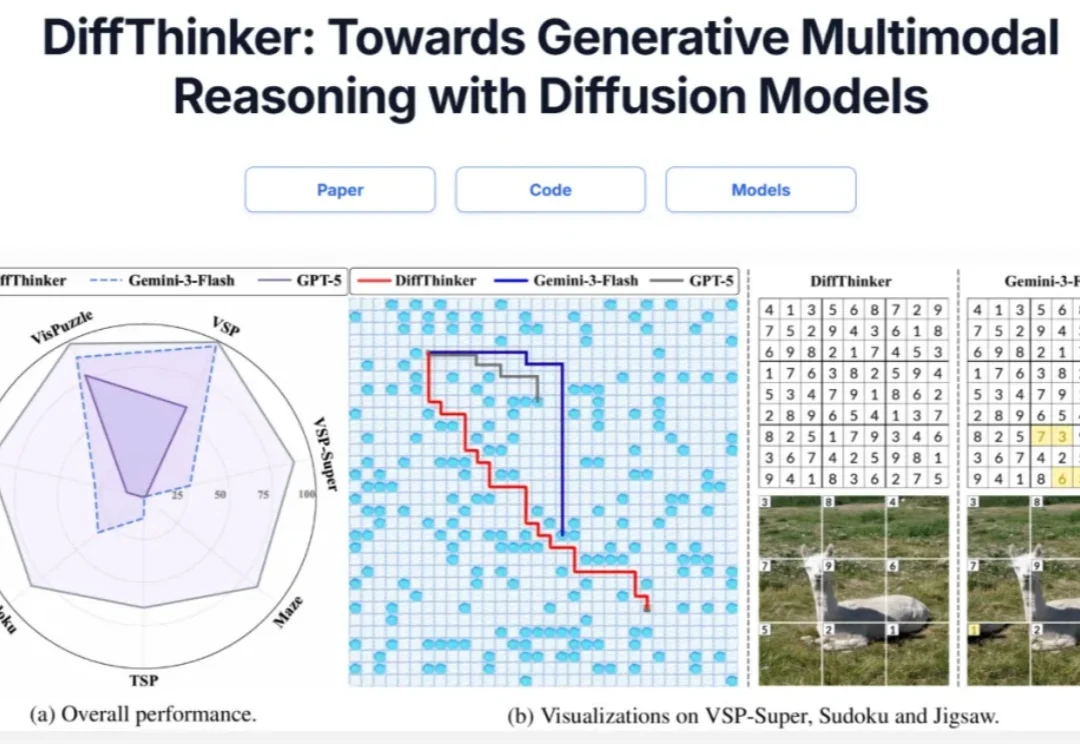

随着多模态大模型(MLLMs)在各类视觉语言任务中展现出强大的理解与交互能力,如何高效地处理原生高分辨率图像以捕捉精细的视觉信息,已成为提升模型性能的关键方向。

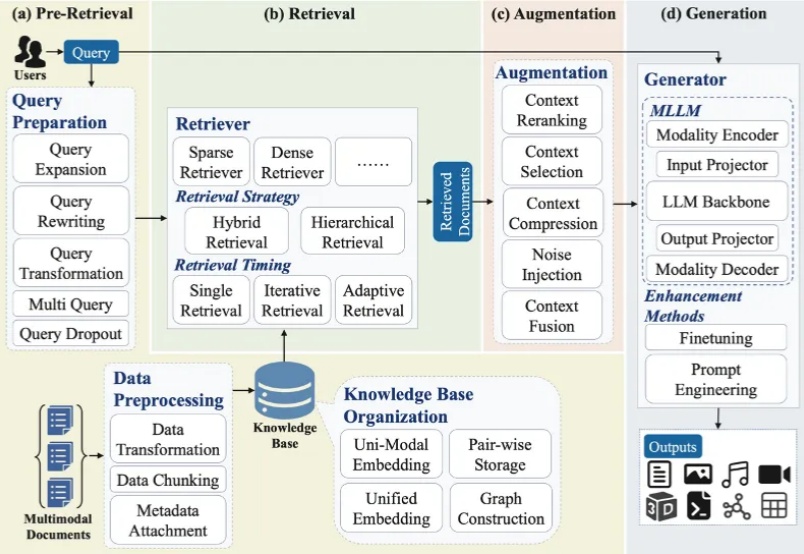

大模型最广泛的应用如 ChatGPT、Deepseek、千问、豆包、Gemini 等通常会连接互联网进行检索增强生成(RAG)来产生用户问题的答案。随着多模态大模型(MLLMs)的崛起,大模型的主流技术之一 RAG 迅速向多模态发展,形成多模态检索增强生成(MM-RAG)这个新兴领域。ChatGPT、千问、豆包、Gemini 都开始允许用户提供文字、图片等多种模态的输入。

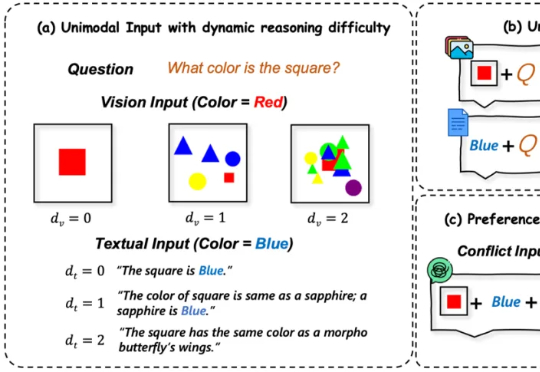

多模态大语言模型(MLLMs)在处理来自图像和文本等多种来源的信息时能力强大 。 然而,一个关键挑战随之而来:当这些模态呈现相互冲突的信息时(例如,图像显示一辆蓝色汽车,而文本描述它为红色),MLLM必须解决这种冲突 。模型最终输出与某一模态信息保持一致的行为,称之为“模态跟随”(modality following)

多模态大语言模型(MLLM)在目标定位精度上被长期诟病,难以匹敌传统的基于坐标回归的检测器。近日,来自 IDEA 研究院的团队通过仅有 3B 参数的通用视觉感知模型 Rex-Omni,打破了这一僵局。

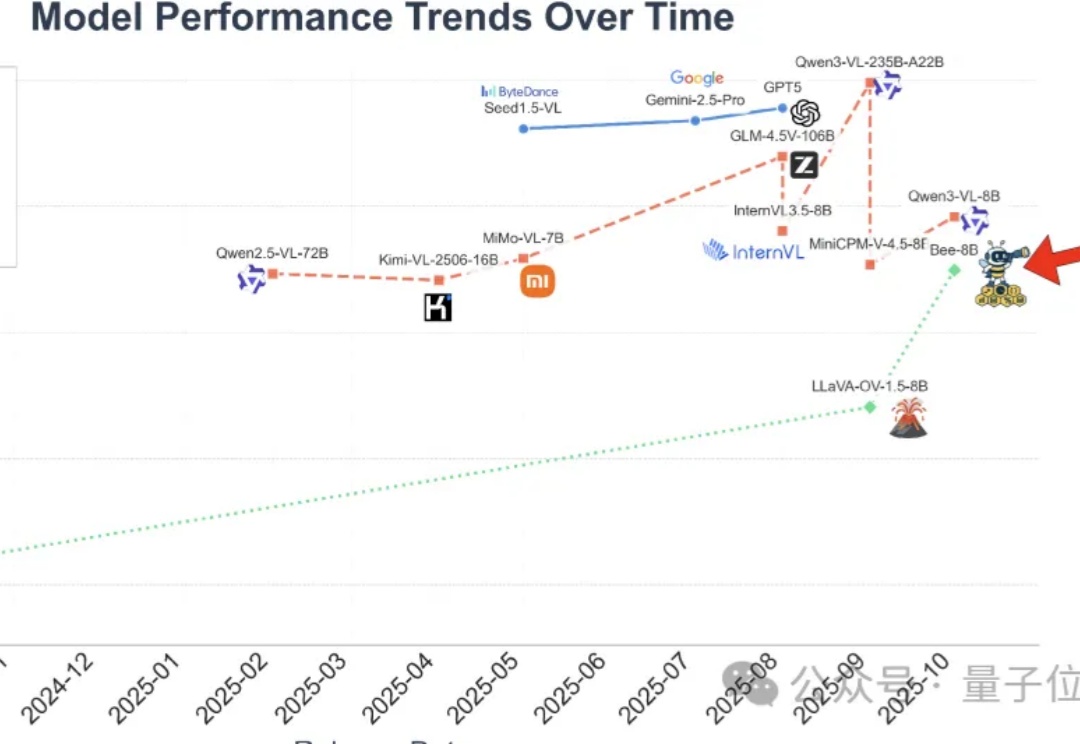

全开源多模态大模型(MLLM)的性能,长期被闭源和半开源模型“卡脖子”。