❝一句话概括,还在嫌弃RAG太慢?这帮研究员直接把检索数据库"蒸馏"成了一个小模型,实现了不检索的检索增强,堪称懒人福音。(原论文题目见文末,点击阅读原文可直接跳转至原文链接, Published on arxiv on 13 Aug 2024, by Shanghai Jiao Tong University, Shanghai AI Laboratory, Tsinghua University)

亲爱的读者们,沈公子的公众号agent🤖和base model升级到v3.0,今后公众号文章行文会更流畅,处理公式和符号也完全达到人类专家水准,会大幅减少出现错乱和显示异常的情况,提升阅读体验。enjoying :)

第一阶段:识别核心概念

论文的motivation分析

大型语言模型(LLMs)虽然在通用知识上表现出色,但当它们被应用于特定专业领域(如医疗、金融、法律)时,往往会显得力不从心,因为它们缺乏该领域的深度和精确知识。为了解决这个问题,目前主要有两种主流方法:

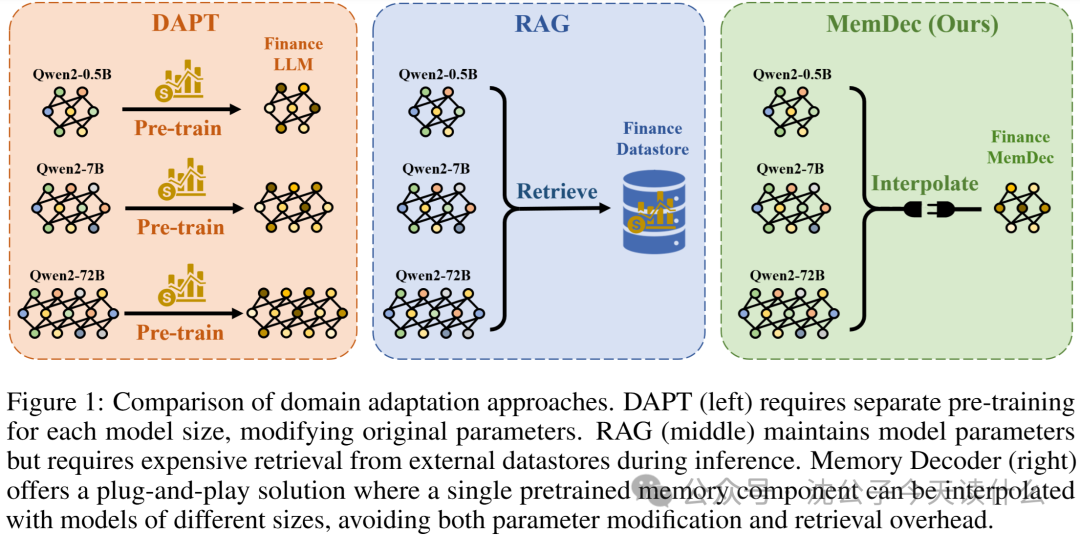

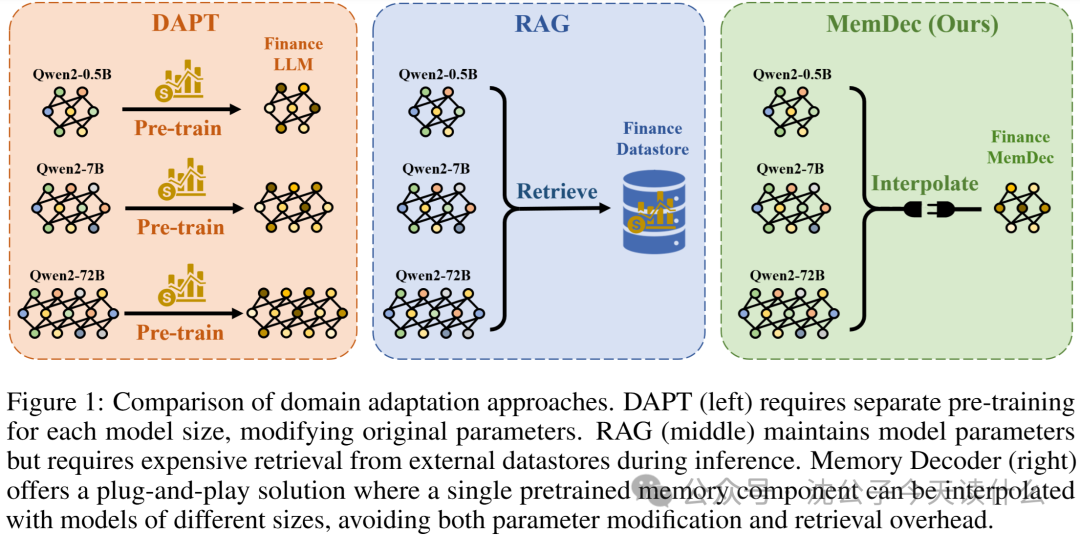

- 领域自适应预训练(DAPT):就像为每个专业领域重新训练一个专属的 LLM。这种方法效果好,能让模型深度掌握领域知识,但代价极其高昂,需要大量的计算资源和时间,而且每换一个领域就要重来一遍。

- 检索增强生成(RAG):在回答问题时,让 LLM 先去一个专业知识库里“翻书”(检索相关文档),然后根据查到的资料来回答。这种方法很灵活,知识库可以随时更新,但缺点是在每次需要回答问题时都要进行一次检索,这个过程会增加延迟,影响实时响应速度。

这篇论文的作者们看到了这两种方法的局限性,他们希望找到一条“中间道路”:有没有一种方法,既能让 LLM 拥有专业的领域知识,又不需要昂贵的完全重训,同时还能在运行时保持高效,避免 RAG 的检索延迟? 这就是本文的核心动机——创造一个既经济又高效的领域知识增强方案。

论文主要贡献点分析

- 列出论文声称的主要创新点提出了 Memory Decoder(MemDec):一个轻量级的、预训练好的、即插即用的解码器模块。它就像一个外挂的“领域知识记忆包”。

- 提出了一种新颖的预训练方法:通过“分布对齐”(Distribution Alignment)的方式,让这个小小的 Memory Decoder 学会模仿一个庞大、缓慢但精确的“非参数化检索器”的行为。简单说,就是让它学会“预测”在某个特定领域语境下,最可能出现的词语是什么,而不需要真的去检索。

- 实现了卓越的通用性和效率:一次预训练完成的 Memory Decoder,可以无缝地与多个不同大小、甚至不同架构的 LLM(只要分词器相同或兼容)配合使用,显著提升它们在特定领域的表现,同时计算开销极小。

- 模仿 kNN-LM 的行为: 支撑创新的核心思想是模仿一种叫做“k-近邻语言模型”(kNN-LM)的方法。kNN-LM 本身就是一种检索方法,它通过查找语料库中与当前上下文最相似的例子来预测下一个词。这种方法很准,但也很慢。Memory Decoder 的目标就是学习 kNN-LM 的输出“精髓”,把它固化到一个小模型里。

- 分布对齐损失函数(Distribution Alignment Loss):这是实现模仿的关键技术。在训练时,研究者使用 KL 散度(Kullback-Leibler divergence)来衡量 Memory Decoder 的预测结果与 kNN-LM 的预测结果之间的差距,并尽可能缩小这个差距。同时,辅以标准的语言模型损失,确保其生成的内容符合语法和逻辑。

- 推理时输出插值(Inference-time Interpolation):在使用时,Memory Decoder 与主 LLM 并行工作。对于同一个输入,它们各自给出一个关于下一个词的预测概率分布。系统将这两个分布按一定权重(比如 40% 来自 Memory Decoder,60% 来自主 LLM)混合起来,得到最终的预测结果。这就是“即插即用”的实现方式,完全不修改主 LLM 的任何参数。

- 性能与效率的双赢:实验结果表明,一个仅有 0.5B(5亿)参数的 Memory Decoder,就能让各种规模(从 0.5B 到 72B)的 LLM 在专业领域(生物医药、金融、法律)的性能得到显著提升,其效果媲美甚至超过了需要对整个模型进行微调的 DAPT 方法,同时推理延迟极低。

- 惊人的跨模型通用性:论文展示了一个用 Qwen 模型家族训练的 Memory Decoder,可以直接应用在 Llama 模型家族上,并且依然能带来性能提升。这证明了它不仅仅是一个模型的附属品,而是一个具有高度通用性的独立知识模块,意义重大。

- 保持了 LLM 的通用能力:与 DAPT 可能会导致模型在通用任务上能力下降(“灾难性遗忘”)不同,Memory Decoder 因为不改变原模型,只是作为补充,所以能很好地保留 LLM 原有的推理和上下文学习能力,实现了领域增强和通用能力的两全其美。

理解难点识别

- 非参数化检索器(Non-parametric Retriever),特别是 kNN-LM 的工作原理。需要理解它为什么准,又为什么慢。

- 分布对齐(Distribution Alignment):这是全文最核心的技术点。理解它意味着要明白“模仿一个模型的输出分布”到底是什么意思,以及为什么选择 KL 散度作为度量。

- 概率分布的插值(Interpolation of Probability Distributions):理解在推理阶段,两个模型的输出是如何被“混合”成一个最终决策的。

- 最具挑战性的部分是分布对齐。这个概念比较抽象。读者可能会困惑:一个模型如何“学习”另一个模型的输出概率?kNN-LM 的输出分布有什么特点(论文提到它非常“稀疏”和“尖锐”)?为什么模仿这种分布就能学到领域知识?KL 散度在这种学习过程中具体扮演了什么角色?

- 基于以上分析,最需要深入解释的核心概念是 “通过分布对齐预训练 Memory Decoder” 的过程。这包括解释 kNN-LM 是什么,它的输出分布长什么样,以及如何使用 KL 散度来让 Memory Decoder 模仿这个分布。

概念依赖关系

1.切入点:kNN-LM 的工作方式。首先要解释 kNN-LM 是如何利用一个大型数据库,通过“查找相似案例”来辅助语言模型做决策的。这是我们要模仿的“老师”。

2.核心:分布对齐训练。然后解释,Memory Decoder 这个“学生”是如何通过观察“老师”的决策模式(即 kNN-LM 的输出概率分布),并使用 KL 散度这个“评分标准”来调整自己,最终学会独立做出和老师相似的决策的。

3.应用:推理时插值。最后说明,当“学生”学成出师后,它是如何与原来的“大师傅”(主 LLM)合作,共同完成任务的。

第二阶段:深入解释核心概念

设计生活化比喻

想象一下,我们有一位经验丰富、博学多才的全科医生(Master Doctor),他知识渊博,能看各种各样的常见病。这位全科医生就代表我们的通用大语言模型(LLM)。

现在,医院新成立了一个心脏病专科,需要处理大量专业且复杂的病例。我们面临两个选择:

于是,我们想出了一个新办法:培养一个专家助理(Specialist Assistant),这个助理就是我们的 Memory Decoder。

1.DAPT 方案:花几年时间,把这位全科医生重新培养成一位心脏病专家。这成本太高了。

2.RAG 方案:让全科医生每次看诊时,都抱着一本厚厚的、包含了所有心脏病病例档案的《万例心脏病图鉴》(代表 kNN 数据库)现场翻阅查找。虽然准确,但每个病人都要等很久,效率太低。

我们不要求这个助理学会看病,只要求他掌握一项特殊技能:精准预判。

训练阶段(Pre-training)我们让助理坐在诊室里,旁边放着那本厚厚的《万例心脏病图鉴》。每当一个心脏病人的病例(代表输入上下文)摆在面前,我们不让他诊断,而是让他做预测:“根据这个病人的症状,你觉得《图鉴》里哪几页的经典病例和他最像?”

一开始,助理只会瞎猜。但我们会进行如下操作:

工作阶段(Inference)现在,专家助理学成上岗。看诊时,他和全科医生一起工作。

- 要点一:查阅标准答案。我们亲自去翻阅《图鉴》,通过严谨的 kNN 检索,找到与当前病例最相似的 3 个经典病例(比如第 8、125、301 页)。这 3 页就是“标准答案”,代表了 kNN-LM 的输出概率分布——一个非常“尖锐”的分布,因为概率高度集中在这几个少数选项上。

- 要点二:对比与纠正。我们比较助理的猜测和我们的“标准答案”。如果助理猜的是第 10、50、200 页,我们就告诉他:“你猜错了!你应该更关注第 8、125、301 页。你的猜测和标准答案差距太大了(KL 散度很大)。”

- 要点三:反复练习。通过成千上万次这样的“看病例 -> 猜页码 -> 对答案 -> 纠正”的循环,助理的大脑里逐渐形成了一种直觉。他开始记住各种症状组合与《图鉴》关键页码之间的关联模式。最终,他变得非常厉害,几乎不用翻书,一看到新病例,就能立刻、准确地报出最相关的那几页。他相当于把整本《图鉴》的检索逻辑,“内化”成了自己的快速反应能力。

1.一个心脏病人进来,把病例交给他们。

2.全科医生(LLM) 根据自己通用的医学知识,给出一个初步诊断方向(比如“可能是心律不齐”)。

3.同时,专家助理(Memory Decoder) 凭借他内化的知识,立刻给出他的判断:“根据我的经验,这个症状高度指向《图鑑》里第 8 页的‘急性心梗’和第 125 页的‘病毒性心肌炎’这两个经典案例。”

4.最后,我们综合两者的意见。比如,我们给全科医生的意见 60% 的权重,给专家助理的意见 40% 的权重(插值操作),得出一个更全面、更专业的最终诊断。

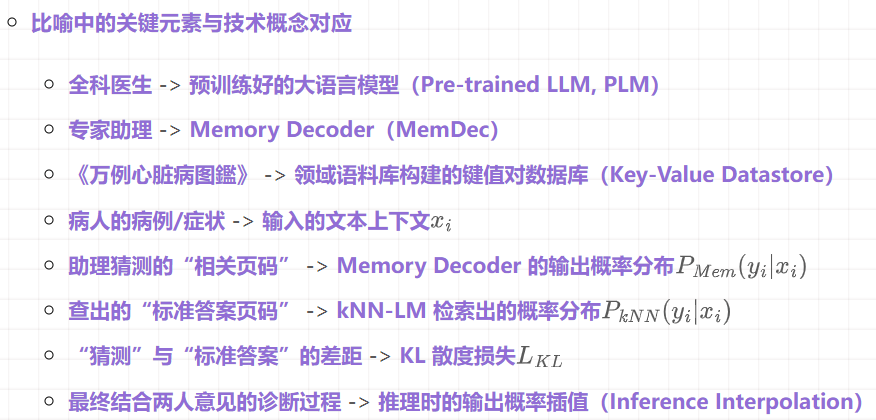

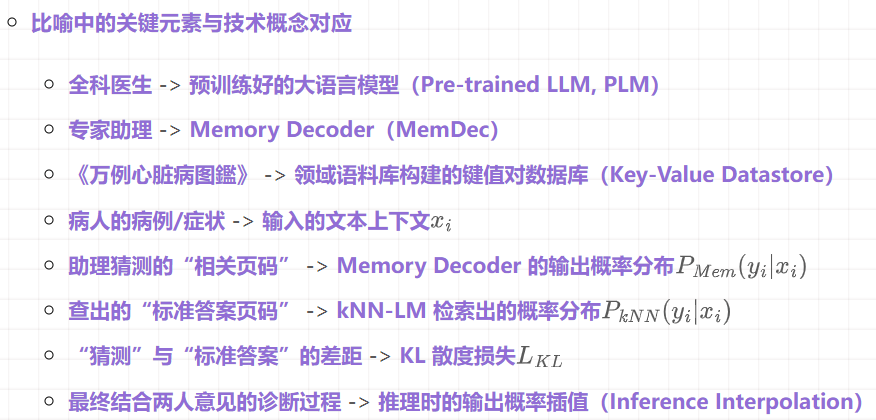

建立比喻与实际技术的对应关系

- LLM 像全科医生,知识广但不精。MemDec 像专家助理,小而专,只负责特定领域。

- 《图鉴》/数据库存储了海量的“案例”,是知识的源头,但直接查询很慢。

- 训练过程的核心,就是让一个轻量模型(助理)学会一个重量级检索过程(翻书)的结果,这是一个完美的“知识蒸馏”或“行为克隆”过程。

- KL 散度在信息论中就是用来衡量两个概率分布差异的,用它来评估“猜测”和“标准答案”的差距非常贴切。

- 最终的插值融合,体现了 MemDec 作为“插件”或“辅助模块”与主模型协同工作的本质,而不是取而代之。

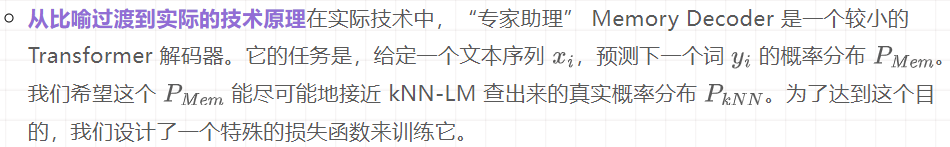

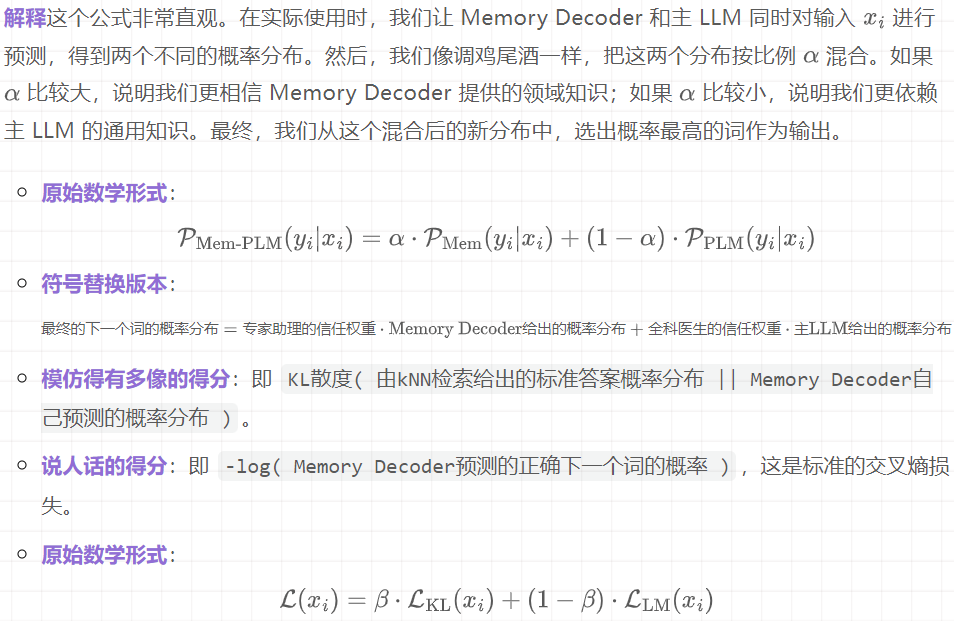

深入技术细节

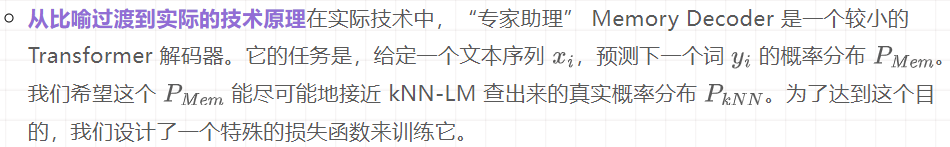

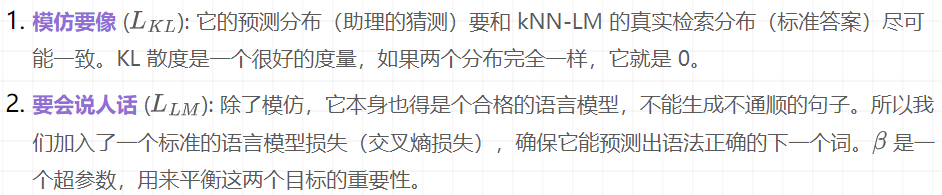

- 解释这个公式告诉我们,训练 Memory Decoder 时我们关心两件事:

对某个句子的总训练目标模仿权重模仿得有多像的得分语言流畅度权重说人话的得分

这个公式包含两个部分:

将技术细节与比喻相互映射

- 比喻如何帮助理解技术细节比喻将抽象的“概率分布对齐”转化为具体的“猜页码并向标准答案学习”的过程,让 KL 散度的作用变得清晰可见。它还将“模型插值”这个数学操作,形象地描绘为“团队协作、综合意见”,让读者能直观地理解两个模型是如何协同工作的。

- 比喻的局限性这个比喻非常贴切,但也有一个简化之处。在比喻中,“页码”是离散的几个选项。在实际技术中,模型的输出是覆盖整个词汇表(比如 50000 个词)的连续概率分布。kNN-LM 的分布虽然也覆盖整个词汇表,但其概率值高度集中在极少数几个词上,其他词的概率几乎为零,这被称为“稀疏且尖锐”的分布。Memory Decoder 的任务就是学会复现这种“稀疏尖锐”的特性。

总结

- 比喻与实际技术的核心联系“专家助理”学习模仿“翻阅《图鉴》”的过程,完美地对应了 Memory Decoder 通过 KL 散度损失学习模仿 kNN-LM 输出分布的核心技术。

- 对应关系如何帮助理解整个概念通过这个比喻,我们不再需要纠结于复杂的数学定义,而是能够抓住问题的本质:将一个缓慢但精确的检索过程,通过“行为克隆”的方式,内化到一个快速、轻量的小模型中,使其成为一个高效的“领域知识记忆体”。

- 用比喻来总结最关键的数学原理最关键的训练原理 ,就像是在教导助理:“你的首要任务(β 权重)是学会像查字典一样思考(模仿 kNN),同时,你也不能忘了基本功,要保证自己说的话通顺流利(标准 LM 训练)。”

第三阶段:详细说明流程步骤

整个流程可以清晰地分为两个独立阶段:第一阶段是离线的、一次性的“专家助理培训”(Memory Decoder 预训练),第二阶段是实时的“协同看诊”(推理与生成)。

流程一:Memory Decoder 的预训练(一次性投入)

这个阶段的目标是训练出一个小而精的 Memory Decoder,让它“记住”特定领域的知识模式。假设我们要为“金融”领域训练一个 Memory Decoder。

1.输入准备:领域语料和“知识图鉴”

- 输入:大量的金融领域文本数据,例如金融新闻、研究报告、公司财报等。

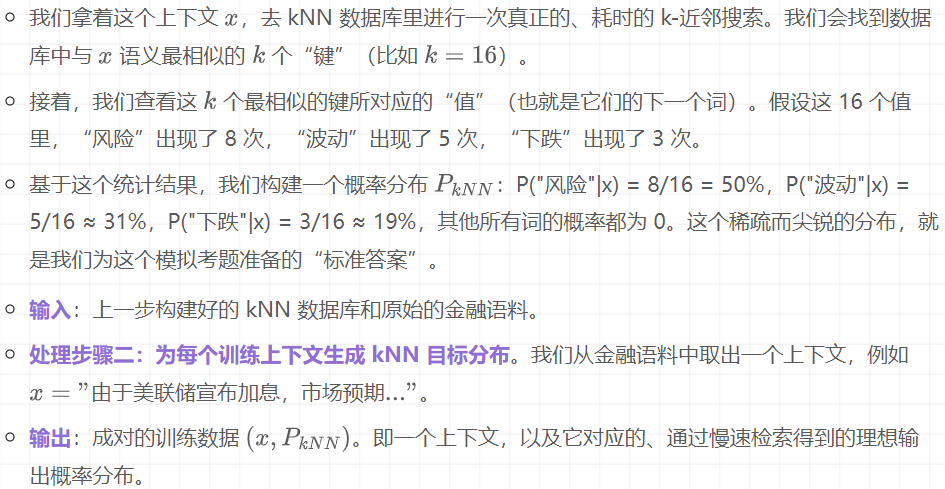

- 处理步骤一:构建 kNN 键值对数据库。我们会遍历所有金融文本。对于文本中的每一个位置,我们将它前面的句子(或一定长度的文本)作为“键”(Key),把紧接着的下一个词作为“值”(Value)。比如,对于句子“特斯拉股价...”,Key是“特斯拉股价”,Value是“上涨”。我们将这些海量的 (Key, Value) 对存储在一个高效的数据库中。这个数据库就是我们的《金融知识图鉴》。

2.生成训练样本:为助理准备“模拟考题”和“标准答案”

3.模型训练:反复练习,直到助理学会“直觉”

流程二:推理与生成(实时高效)

这个阶段是用户真正与系统交互的阶段。假设我们已经有了一个通用的 LLM(如 Qwen2-7B)和一个上面训练好的金融 Memory Decoder。

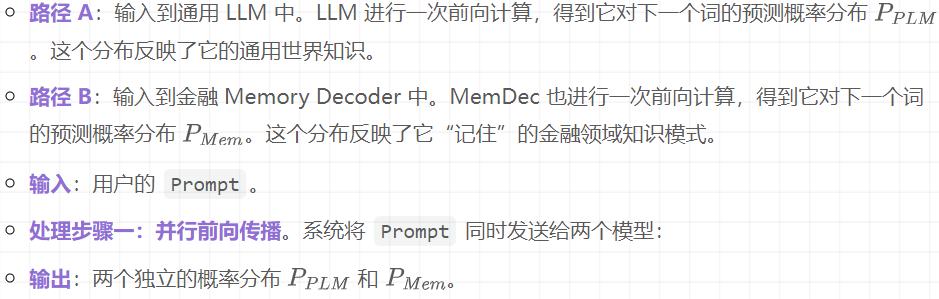

1.输入:用户的查询

- 输入:用户输入一个问题或一个句子的开头,例如 Prompt = "考虑到当前的通胀数据,未来黄金的价格可能会..."。

2.并行预测:全科医生和专家助理同时思考

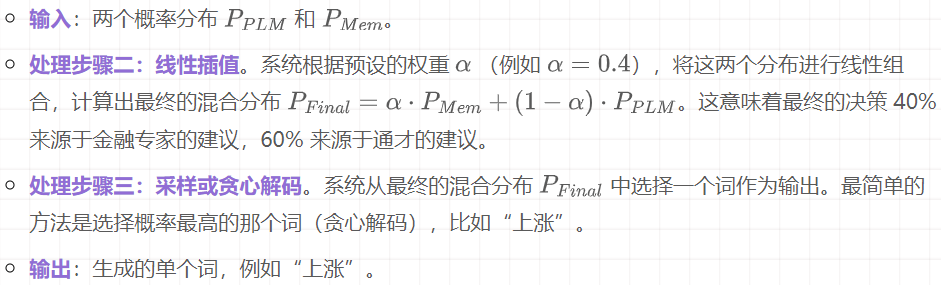

3.融合与决策:综合意见,得出结论

4.自回归生成:一词接一词,形成完整回答

- 处理步骤四:更新输入并循环。系统将生成的词“上涨”拼接到原始的 Prompt 后面,形成一个新的、更长的输入:"考虑到当前的通胀数据,未来黄金的价格可能会上涨..."。

- 然后,整个流程从第 2 步重新开始,用这个新输入去预测下一个词。如此循环往复,直到生成一个完整的句子或遇到终止符。

- 最终输出:一个由 LLM 和 Memory Decoder 协同生成的、包含领域知识的完整回答。例如:“考虑到当前的通胀数据,未来黄金的价格可能会上涨,因为投资者通常会寻求避险资产。”

第四阶段:实验设计与验证分析

主实验设计解读:核心论点的验证

- 核心主张论文的核心主主張是:Memory Decoder 是一种高效、可插拔的领域自适应方法,它能在不修改原始 LLM 的情况下,显著提升其在特定领域的性能,并且其综合表现优于传统的 DAPT 和 RAG 等方法。

- 设计与合理性分析作者设计了跨越多个维度的主实验来验证这一主张。

- 数据集:分为通用和领域两类。通用语言建模——使用了 WikiText-103,这是一个广泛接受的基准,用于验证 MemDec 的基础能力;领域自适应——精心挑选了生物医药(Biomedical)、金融(Finance) 和 法律(Legal)三个专业领域,这些是 LLM 应用的热点和难点,能充分检验方法的实际应用价值。

- 评价指标:主要有两个。困惑度(Perplexity, PPL)——这是衡量语言模型性能的黄金标准,PPL 越低,说明模型预测能力越强,非常适合衡量领域知识的掌握程度;下游任务准确率/F1分数等——在具体的领域任务上,使用任务相关指标来评估模型的实际解决问题能力。

- 基线方法(Baselines):选择非常全面。包括 Base LLM(性能底线)、DAPT(昂贵但有效的传统方法)、LoRA(流行的轻量级微调方案)、kNN-LM(MemDec 的模仿对象)、以及 In-Context RAG(主流的知识增强方法)。这个强大的基线组合使得对比结果极具说服力。

- 结果与结论主实验的结果在 Table 1, 2, 3 等表格中得到了集中体现。

- **Table 1 (WikiText-103)**:结果显示,即使在通用领域,一个小型 MemDec 也能显著降低不同尺寸 GPT-2 模型的困惑度,平均降低了 15.1%,甚至超过了对模型进行全参数微调的 DAPT。这证明了 MemDec 捕捉知识模式的强大能力。

- **Table 3 (领域自适应)**:这是核心结果。数据显示,一个 0.5B 的 MemDec 能够持续稳定地提升从 0.5B 到 72B 各种规模的 Qwen2 模型的性能,在生物、金融、法律三个领域都大幅降低了困惑度。例如,它让 Qwen2-72B 在金融领域的 PPL 从 3.36 降至 3.00。这个结果直接、有力地支撑了核心论点:MemDec 是一个高效且可扩展的领域知识增强器。

消融实验分析:内部组件的贡献

- 关键模块验证论文通过消融实验(Table 9)来验证其精心设计的混合训练目标函数的有效性。这个目标函数包含两个关键部分:KL 散度损失(模仿 kNN) 和 交叉熵损失(标准语言模型训练)。

- 被消融的部分:作者分别测试了三种训练设置——KL Only(只使用 KL 散度损失)、CE Only(只使用标准的交叉熵损失,相当于小规模 DAPT)、以及 MemDec(完整版,同时使用两种损失)。

- 对应的创新点:这个实验直接验证了论文的核心技术创新——即通过“分布对齐”(KL 散度)来模仿 kNN 行为的训练方法,并证明了将其与标准语言模型目标结合的必要性。

- 结果与证明Table 9 的结果非常清晰:在 Qwen2.5-3B 模型上,完整版 MemDec 的困惑度最低(3.64),显著优于只用 KL 损失(3.93)或只用 CE 损失(3.86)的版本。这个数据定量地证明了:

- KL 散度的必要性:没有 KL 散度(即 CE Only),模型性能较差,说明简单地在领域数据上训练一个小模型不足以达到最佳效果。模仿 kNN 的“检索模式”是关键。

- 交叉熵的必要性:没有交叉熵(即 KL Only),模型性能也未达到最优,说明如果只是一味地模仿稀疏的 kNN 分布,可能会损害模型的语言流畅性和泛化能力。 因此,这个消融实验强有力地巩固了作者的论点:KL 散度(模仿)和交叉熵(语言流畅性)的结合,才是 Memory Decoder 成功的秘诀,两者缺一不可。

深度/创新性实验剖析:洞察方法的内在特性

作者设计了多个极具洞察力的实验,远超常规的性能对比,揭示了 MemDec 的深层优势。

- 实验一:惊人的跨模型、跨词汇表适应性实验目的——证明 MemDec 的通用性和“即插即用”特性达到了前所未有的高度。实验设计——这是一个非常巧妙的“压力测试”。作者用 Qwen 模型家族(及其分词器)训练了一个 MemDec,然后尝试将其应用到完全不同的 Llama 3 模型家族上。由于它们的架构和分词器都不同,这是一个极具挑战性的迁移。作者只通过一个微小的线性层来对齐两种不同分词器的嵌入空间。实验结论 (Table 4)——结果令人震惊,即使是这种“跨界”应用,MemDec 依然为 Llama 3 带来了显著的性能提升(例如,在生物和金融领域将 PPL 降低了约 30%)。这个实验雄辩地证明,MemDec 学到的是抽象的领域知识模式,而非与特定模型架构或词汇表绑定的“死知识”。这极大地提升了其实用价值,堪称本文最亮眼的发现之一。

- 实验二:参数敏感性分析实验目的——证明 MemDec 在实际部署中的稳定性和易用性。实验设计 (Table 7)——在推理时,MemDec 和主 LLM 的输出是通过一个权重 来混合的。作者测试了 在一个很宽的范围(0.4 到 0.8)内的变化对模型性能的影响。实验结论——性能曲线非常平缓,相对性能变化在 2.5% 以内。这意味着 MemDec 对这个关键超参数不敏感。在实际应用中,用户不需要费尽心思去微调 就能获得很好的效果,这证明了方法的鲁棒性。

- 实验三:案例研究实验目的——直观地展示 MemDec 到底学到了什么,以及它是如何工作的。实验设计 (Table 6)——作者精心挑选了两个案例,一个需要长尾事实知识(如特定船只的下水年份 "1906"),另一个需要语义连贯性(如常见的短语搭配)。他们对比了 Base LLM、kNN-LM 和 MemDec 在这些案例上对下一个词的预测概率。实验结论——这个案例分析提供了深刻的洞见:

- 捕捉事实知识:对于 "1906" 这个词,Base LLM 的概率极低,而 kNN-LM 和 MemDec 的概率非常高。这说明 MemDec 成功地从 kNN-LM 那里“继承”了检索和记忆事实的能力。

- 保持语言流畅性:对于常见的连词,kNN-LM 由于其检索机制的局限性,给出的概率反而不高,而 Base LLM 和 MemDec 表现很好。这说明 MemDec 通过混合训练目标,既学到了 kNN 的记忆力,又保留了 LLM 的语言感,完美地结合了两者的优点。这个实验生动地解释了 MemDec 为何优于它的模仿对象 kNN-LM。

本文题目:Memory Decoder: A Pretrained, Plug-and-Play Memory for Large Language Models

文章来自于微信公众号“沈公子今天读什么”,作者是“Tensorlong 看天下”。