Coinbase强制全员上手AI工具,拒绝者直接开除

Coinbase强制全员上手AI工具,拒绝者直接开除LLM 发展至今,编程能力已经非常强大,成为了很多开发者和软件工程师的「标配」,甚至谷歌还曾宣称其 50% 的代码都是 AI 编写的。

LLM 发展至今,编程能力已经非常强大,成为了很多开发者和软件工程师的「标配」,甚至谷歌还曾宣称其 50% 的代码都是 AI 编写的。

从2022年的Stable Diffusion、Midjourney,到如今的即梦AI、Lovart,AI创意工具,已经重塑了创作的工作流: 创作者提供点子,自然语言作为交互界面,AI工具最后高效实现创意的生成。

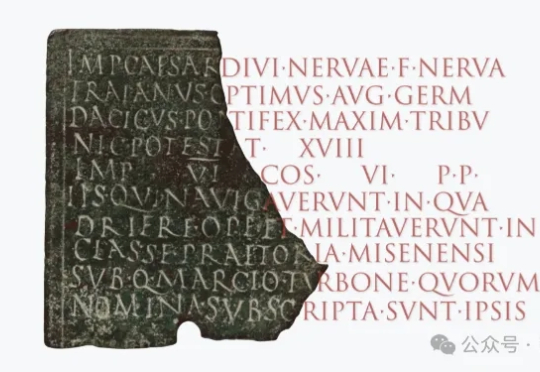

爱在西元前的歌词里唱到:「当古文明只剩下难解的语言,传说就成了永垂不朽的诗篇。」如今借助DeepMind推出的生成式AI工具Aeneas,考古学家面对古代碑文不再抓瞎了。

世界顶级风投 a16z 这两年已经成为全球最活跃AI投资者,他们对于行业的判断非常准确。我在 X 上关注了很多 a16z 的投资人,这样能方便第一时间了解行业最新的趋势是什么,以及有哪些我没注意到的好 AI 应用。

FlowSpeech的开发初衷源于一个感人故事。一位年过八旬的美国老人因长期病痛失去说话能力,但通过AI工具ListenHub继续与他人分享自己的人生经历。这个真实案例启发了开发团队,促使他们研发出专门针对书面语向口语转换的TTS技术解决方案。

在大模型工具层爆发之后,真正的问题逐渐清晰:我们并不缺能“生成文本”“画出图”的 AI 能力,而是缺一个能承载任务、连接角色、组织流程的系统。在当前多数产品仍围绕“输出内容”进行打磨的背景下,协作的逻辑、语境的保留、流程的延续,反而成了被忽视的基础设施。

上篇文章和大家聊了自研的多维表格编辑器pxcharts。今天和大家继续分享一款我最近发现的宝藏AI工具——AI-Media2Doc。

这次去WAIC,论坛、探展直播、活动等等,硬生生干了个周末,几乎累麻了。 我自己这两天印象最深的,也是我觉得对我最有用的。 还是可灵的更新。

一位从业20年设计师的自白。7月的杭州,潮湿的空气似乎随时都在酝酿一场暴雨。

YouTube这周宣布,将为Shorts创作者推出一系列全新的AI功能。最吸引眼球的,是一个可以“照片变视频”的生成式工具。你只需要上传一张相册里的图片,AI 就能把它变成一段六秒的短视频。