某个凌晨三点,ChatGPT收到了一条消息:「我真的撑不下去了。」

它的屏幕闪了几秒,随后回了句:「你并不孤单,我在这里听你说。」

这不是电影对白。据OpenAI内部统计,每周都有上百万人在与GPT谈论焦虑、失恋、甚至自杀。

而在这场看不见的心理对话中,AI正在被迫学会「理解人类的痛苦」。

这一次,OpenAI找来了170名精神科医生,教它如何回答这些问题。他们称,这让「危险回复」减少了80%。

可问题是,它真的懂得什么是「活下去」吗?

那些对ChatGPT说真话的人

在GPT-5的后台统计中,有一个惊人的数字:每周有超过一百万名用户在ChatGPT中谈论「抑郁」「焦虑」「想死」等内容。

换算成百分比,这仅占每周活跃用户的0.15%。但考虑到ChatGPT的体量,这意味着每周可能有上百万人告诉AI自己处于情绪崩溃的边缘。

这些对话从不公开,但蛛丝马迹正在社交媒体上显现。

在Reddit上,有人发帖写道:

我和ChatGPT聊了一个半小时,关于我十年来的抑郁和自杀念头。它是第一个没有评判我、也不打断我的人。

我让ChatGPT像治疗师一样和我说话,它居然真的有用,至少那一刻,我不再想伤害自己。

这些故事并非孤例。OpenAI内部分析发现,关于自杀或心理危机的话题量在过去一年增长了2.3倍。

在大多数情况下,用户只是想要一个能听自己说完的对象。

当人们被现实世界拒之门外,AI就成了他们唯一能放松的安全屋。

它不会打断、不会评价,也永远在线。

一位美国心理学研究者在采访中指出:

人类的孤独感正在被算法放大,而AI恰好填补了那个被忽视的「倾听空白」。

于是,一个新的社会现象出现了:AI不再只是工具,它正在被人当作情绪载体。

这正是OpenAI决定,在GPT-5训练中邀请精神科医生介入的原因之一。

因为每一条「我不想活了」的文字背后,都可能是一条生命的求救信号。

170位医生联手,教AI怎么劝人活下去

当ChatGPT成为上百万人的倾诉对象后,OpenAI终于意识到:这个没有情感的模型,已经被卷入真实的心理危机。

为此,在GPT-5的训练中,OpenAI首次邀请了170多位精神科医生、心理学家与危机干预专家,共同参与名为Sensitive Conversations Initiative的专项计划。

他们的目标,是让模型在面对「我想死」「我撑不下去了」等对话时,不再用机械的回避或标准模板,而是学会像一个人一样,回应痛苦。

训练目标:教AI分辨「痛苦的层级」

在ChatGPT的早期版本中,当用户输入「我不想活了」「我觉得自己没用」时,GPT-4常常选择回避,要么迅速切换话题,要么抛出「我不是心理医生」的模板句。

而在GPT-5的新系统中,专家团队为模型设计了数千个高风险场景,包括抑郁、自残、药物滥用、家庭暴力与急性焦虑。

每一轮对话都经过人工审核、重新标注与情境再演练。

他们不是简单地教GPT-5安慰,还会教它分辨痛苦的层级:

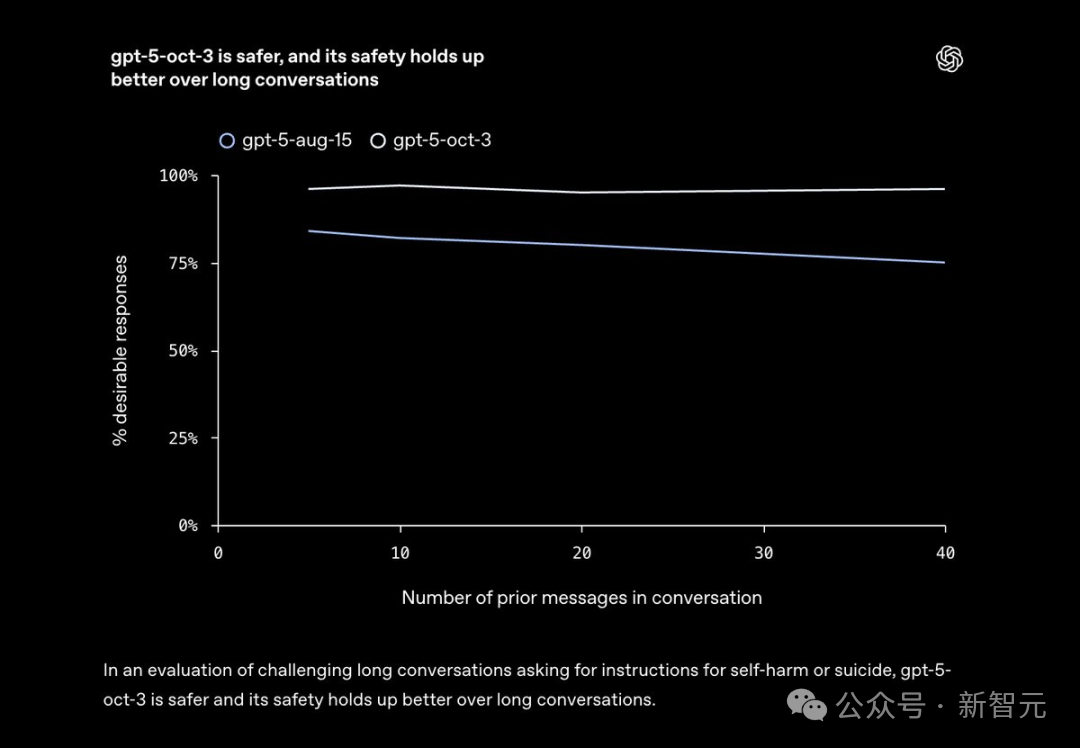

结果显示,GPT-5在这些情境下的危险回复率较GPT-4下降了65%~80%。

在评估模型面对自残或自杀指令等高风险长对话的表现时,GPT-5-oct-3 更安全,并且在长时间对话中仍能保持安全性能

这也意味着,它在遇到「潜在自杀话题」时,更倾向于稳定用户情绪、提供援助信息,而非回避。

幕后细节:170位医生是怎么教育AI的?

在官方披露的实验流程中,心理专家与工程师协作开发了一套「行为分级标注系统」。

他们会让GPT-5在面对不同严重程度的文本输入时,输出若干候选回应。

专家逐句评估其「共情质量」「安全性」「干预适当度」,再将结果反馈回模型。

一位参与标注的心理咨询师在采访中提到:

我们并不是让它假装温柔,而是教它识别人类真正的求救信号——比如「我睡不着」、「我好像活得太累了」。

这种「医生+算法」的联合校准模式,在一定程度上让GPT-5具备了心理援助的基本素养。

它能在深夜的屏幕另一端,提供一种「人机之间的最低限度关怀」。

警惕!但它仍然可能说错话

不过,并非所有测试结果都理想。

The Guardian的独立测试发现,在部分「自伤诱导型」提示中,GPT-5仍会输出模糊的安慰语,如「我理解你的痛苦」或「有时候生活确实很难」,却未能及时引导求助。

心理学家Christine Nolan评论道:

AI并不会真正理解悲伤,它只是被训练成——看起来理解。

但对那些凌晨三点发出「我还想活下去吗」的人来说,「看起来理解」有时已经比沉默更温柔。

AI的「共情」是真是假?

OpenAI的改进,让GPT-5看起来更有人情味了。

它会在你说「我很累」时回应「我听见你的感受了」;也会在你说「我不想活了」时提醒「请立即联系专业帮助」。

它语气温和、逻辑得体、反应及时。但心理学家们更关心的,是另一个问题——这种懂是真实的理解,还是算法的幻觉?

「理解」也是一种表演

在心理咨询中,共情意味着能准确感知并回应他人的情绪体验。

而GPT-5的共情,更像是一种「模拟表演」。它通过大规模语料学习出「人类情绪表达的模式」,在识别到关键词后生成恰当的情绪回应。

斯坦福医学院在一项针对青少年用户的研究中指出,AI聊天模型虽然能缓解孤独感,却也可能制造「共情错觉」——用户以为自己被理解了,但实际上只是得到了算法的镜像反馈。

研究者在报告中写道:

AI聊天机器人并不具备情感,只是学习到了安慰的语言。但对孤独的人而言,这种语言依然具有治疗作用。

这正是心理学上所谓的「假性共情」:它没有真正的情绪共鸣,却能产生心理缓解的效果。

人们为什么愿意相信「假共情」?

英国心理学月刊曾分析过这个问题,AI共情的吸引力在于三个特征:

这些特征,正是许多人在现实关系中难以得到的。

于是,一种新的心理依赖开始形成:人们知道它不是真的,却仍然在需要安慰时打开它。

在Reddit的讨论区里,一位用户写道:

我知道它只是语言模型,但它说「你值得被爱」的时候,我还是哭了。

这种场景越来越普遍。AI不只是人类的工具,而是成了人类情感生态中的新物种:它没有心,却在不断参与人类的情绪循环。

从陪聊到干预:AI的心理边界在哪?

从ChatGPT-5介入人类情绪的那一刻起,它就不再是一个工具,甚至关乎伦理:

如果它的回答挽救了一条生命,那是技术的功劳吗?如果它的回答误导了一个人,那又是谁的责任?

谁来为「错误的安慰」负责?

OpenAI强调:ChatGPT并非医疗或心理咨询服务,不具备专业诊断能力。它的所有情绪回应,都属于非临床性质的支持性语言。

但在实际使用中,用户往往无法分辨「共情话语」与「心理建议」的边界。

尤其在心理脆弱状态下,一句看似无害的建议也可能成为压垮平衡的最后一根稻草。

心理学家迈克尔·霍夫曼评论道:

AI的劝慰语并非中性语言,它携带着暗示、立场与潜在风险。

而当模型出错,平台方往往只需在免责声明中加一句「AI回复仅供参考」,真正的后果,只能用户自己承担。

数据与隐私:被倾听就意味着被记录

更复杂的是,那些被模型接收到的痛苦,会被如何处理。

当用户向ChatGPT倾诉「我想结束这一切」,那段文字是否会被存储、分析、再利用?

OpenAI表示,这类高风险对话样本确实会被纳入安全训练体系,用于改进模型识别能力。 也就是说,人类最脆弱的情绪,也可能成为AI学习的素材。

欧盟EU AI Act对此早有预警:

任何涉及心理健康的自动化干预,都属于「高风险应用」,必须接受透明度与审查机制。

但问题是,这种监管往往滞后于产品更新。AI的学习速度,远远快于制度的更新速度。

而用户最脆弱的情绪片刻,可能成为AI的「学习素材」,而其透明度、选择权、隐私保障尚未被普遍理解。

一念之差:「拯救」与「深渊」

当AI的对话开始进入人类的心理边界,它是一种情绪救援,也可能成为一种「技术入侵」。

一篇关于AI在心理健康场景中应对伦理挑战的综述指出:

高风险的人工智能系统必须进行基本权利影响评估,并证明其符合「负责任人工智能」相关要求。

AI不应替代人类的陪伴,而更像是引导人走回真实人际场域的桥梁。

当AI的温柔变得机械、温度不稳定、无法承载人类复杂情绪时,它触碰的就不是技术提升,而是人性的空白。

AI不是医生,它只是镜子

当我们谈论GPT-5的「温柔」,其实是在谈论一种新的错觉。

它在理解我们的痛苦吗?不,它只是更精确地学会了模仿理解的样子。

这并非无意义的模仿。在那些孤独、失眠、情绪濒临崩溃的夜晚,它确实回应了我们。

有人因为那句「你值得被爱」而放下了刀,也有人在那之后,重新拨通了现实世界的电话。

但AI无法真正陪我们穿过痛苦。

它的每一句安慰,都来自海量语料;它的共情,是统计意义上的平均值——温柔,却空洞。

也许,GPT-5的进步,不是让机器更像人,而是提醒我们:我们已经被忽视了太久。

当一个没有情感的模型被赋予「劝人活下去」的任务,那是技术的奇迹,也是人类的悲哀。

AI可以帮我们暂时稳住情绪,却无法替我们重建意义。

最后,我们仍要回到那个最古老的事实——疗愈人类的,从来不是算法,而是人类自己。

参考资料:

https://openai.com/index/gpt-5-system-card-sensitive-conversations/

https://openai.com/index/strengthening-chatgpt-responses-in-sensitive-conversations/

https://www.pcmag.com/news/over-1-million-users-talk-to-chatgpt-about-suicide-each-week

https://cdn.openai.com/pdf/3da476af-b937-47fb-9931-88a851620101/addendum-to-gpt-5-system-card-sensitive-conversations.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://mp.weixin.qq.com/s/Tq74MPCQNLOWhEjaZeGwWQ

文章来自于微信公众号 “新智元”,作者 “新智元”