“我活到 108 岁,试茶 80 多年了。”

2025 年 10 月,已故八年的“茶界泰斗”张天福再次“开口”,为福建张天福品牌管理有限公司代言。

张天福之子张德友称此举已获合法授权,而遗孀张晓红则痛斥其为“丑化、侮辱”,并表示将通过法律途径维权。

一纸授权引发的家族争议,让人工智能(AI)技术“复活”逝者的法律和伦理盲区暴露无遗。

如今,在电商平台上,只需一张照片、一段音频,花费从 9.9 元到上万元不等,就能让逝去的亲人“数字永生”。AI “复活”技术,正从情感慰藉的实验品,悄然演变为一条成熟的产业链。

这带来新的问题:我们用技术“复活”的逝者,还是真实的 TA 吗?

日前,一篇发表在《Memory, Mind & Media》的研究论文指出,AI 让人“与逝者重逢”看似在复活记忆,实际上反映了技术与资本是如何操控记忆、情感和怀念的方式。人们听到的“逝者之声”,本质上是算法和平台在“代言”我们的欲望、思念与投射,而不是真正的逝者。

AI 复活技术延续了人类自古以来通过物质媒介与亡者建立联系的传统。但与墓碑或纪念册不同,这项技术的创新在于可对话性——它能让生者与逝者实现双向交流。AI 不再只是存储记忆,而是模拟“当下的交流”。

但 AI 不是被动地重现过去,而是在主动生成新的记忆叙事,参与了记忆的再生产。当算法依据概率和数据再造“记忆”,人类如何区分真实与伪造?

研究人员指出,这种与逝者沟通的体验其实是一种“算法式假如”(algorithmic as if)。通过语言模型的模仿,让人类获得一种“仿佛仍在交流”的错觉。人类在哀悼与孤独中,主动让自己被欺骗,以此获得短暂的情感安慰。这种幻觉表面上延长了与逝者的联系,实则暴露了 AI 复活技术的两面性:既满足了人类的情感需求,又削弱了对死亡的承认与释怀。

此外,掌握 AI 复活技术的数字平台以“互动陪伴”为名驱动使用与付费,将“追悼”转化为可持续消费的情感产品,使记忆从私人情感变为商品。当记忆、情感、追悼行为被平台算法重新组织与规训,成为数据生产与资本积累的一部分,人类的记忆也因此被算法逻辑所框定,失去原本的流动与模糊性,变成平台化、可更新、可量化的记忆单元。

研究人员以用户身份在四个典型的数字永生平台(Almaya、HereAfter、Seance AI 和 YOV)创建或体验数字遗像,直接体验 AI 在建构、组织与演绎记忆时的运作逻辑,从而揭示平台如何通过技术影响人类的情感体验与追悼方式。

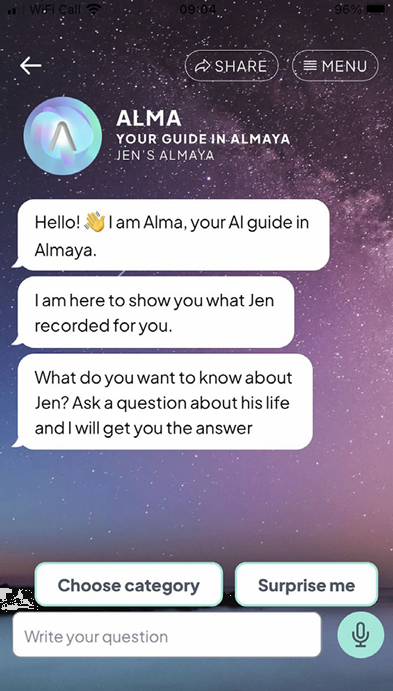

以“档案化”为核心的保存型平台:以 Almaya 与 HereAfter 为例,强调构化叙事、真实性与记忆传承,主要作为“保存”工具。用户在生前录制音视频或上传照片,AI 通过索引与分类组织这些素材,让亲人能够与数字化的“逝者”互动。AI 在其中扮演“档案管理员”,负责检索与播放,而不介入生成新的内容。这类平台追求线性、封闭的记忆观,认为记忆可以被固定、归档、继承。

图|Almaya 应用截图

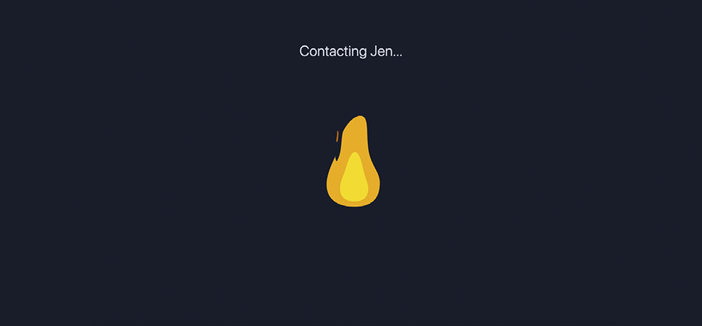

以“生成式 AI”为核心的生成型平台:以 Seance AI 与 YOV 为例,强调想象性的延续与生成式身份。Seance AI 通过 GPT-4 模型生成虚拟对话;YOV 进一步整合语音、社交媒体与短信数据,构建出会学习与成长的“Versona”。这类平台不再保存记忆,而是不断再生记忆,让过去在每一次对话中被重新演绎。AI 在其中充当“共情智能体”(affective agent),通过算法想象与语言生成构建出一种“似真”的在场感。

图|Seance AI 正在“联系”Jen(逝者)

保存型平台让记忆成为商品化遗产,生成型平台则让追悼成为持续的算法事件。两者都以情感互动为商业入口,使记忆实践从私人仪式转变为受控的数字体验。

1)重构记忆

在数字永生平台中,记忆不再是人类的产物,而是由用户、平台设计、预设模板与生成性算法之间共同构建的。这种共建并非对等:算法和平台的结构性选择常常把用户的个性压平、塑造成对算法可读的格式,同时将情感与责任从人身上转移到机器上,产生一种“伪能动性”(pseudo-agency)和“伪亲密”。

YOV 与 Seance AI 能生成“看起来很体贴”的虚拟人格,但当回应显得通用或不敏感时,就暴露出其人为局限。例如 YOV 的回答泛化、Seance AI 在讨论死因时闪避或不合时宜地使用 emoji 等。

平台通过模拟同理心来维持用户黏性,但这种模拟不是伦理上的关怀或社会关系的承担。情感权重从人与人之间的责任被转移到“有情感反应”的算法上,这会产生误导性依赖,用户将把算法输出误读为真实的对话或慰藉,从而回避死亡议题,长期沉湎其中。

2)操控情感

数字永生平台是一种记忆情感性基础设施(affective infrastructures of memory),不仅传递信息,还塑造情感流动与社交氛围,主动引导人类如何去感知记忆。

用户使用数字永生平台的主要动机是延续情感联系,但听到 AI 复现逝者的声音或语气时,会经历强烈的复杂情绪——既熟悉又陌生,甚至不安,容易激发恐怖谷效应(uncanny valley)。AI 模糊了“记忆”与“幻觉”之间的界线,这种介于真与假之间的追悼行为让用户的心理处于割裂状态。

同时,在像 Almaya 或 HereAfter 这样的记录型平台上,研究者发现,用户会根据未来可能听到这些故事的人是谁而主动修改语气或内容。当人类知道自己会被数字化永生,就会开始自我审查与自我叙事管理。这让记忆变成一种表演,数字化的自我不再是真实自我的留存,而是被算法模板化的理想化版本。

如今,当人类愈加频繁地与这些“算法化的逝者”互动时,虚拟与真实、操控与共情之间的界线,正变得越来越脆弱。

AI 复活技术不仅记住了某个人,也让人类重新创造“与那个人相关的自我”,延续那段关系在我们身上留下的印记。但与此同时,它也重新定义了什么是“真实的情感”,什么是“有效的记忆”。

当算法介入情感劳动,死亡不再是终结,而变成了被技术维护的关系延续,我们是否还能维持真诚的情感?

文章来自于微信公众号 “学术头条”,作者 “学术头条”

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md