注:特别感谢特工宇宙战略顾问 @庄明浩 老师的推荐。

人工智能领域的过去三年,仿佛走过了三十年。

2022 年 11 月,ChatGPT 问世改变了一切。紧随其后的是一场狂热的技术浪潮、推特热议浪潮,以及对软件未来的热切预测。但在喧嚣之下,一个更值得关注的趋势正在显现:一批新型初创企业应运而生,它们定义着 AI 时代的公司构建模式,脱离了上一时代成功企业所遵循的 SaaS 运营准则。

到 2023 年初,数千个 AI 项目纷纷涌现,但营收增长却滞后于用户使用率。许多行业分析师质疑这些酷炫的演示能否转化为真实业务,有人将其称为泡沫,并追问营收究竟何在。

2024 年,叙事发生了巨大转变。随着模型能力的提升,客户开始认真付费。从语音、视频到早期 Agent 平台,多个领域的技术都从演示阶段迈入了实际应用阶段。营收增长让真正有价值的项目与炒作划清界限,顶尖初创企业也证明了自己能够快速高效地实现规模化发展。

2025 年,AI 的应用开始向医疗、法律、金融等复杂垂直领域拓展。这些市场对可靠性、合规性和工作流程深度有着严苛要求,虽抬高了行业进入门槛,却也为成功者构筑了更坚固的竞争壁垒。

短短三年间,AI 初创企业从备受追捧到遭遇质疑,再到实现实质性增长,将完整的市场周期压缩到了上一代科技企业构建产品和业务所需时间的一小部分。

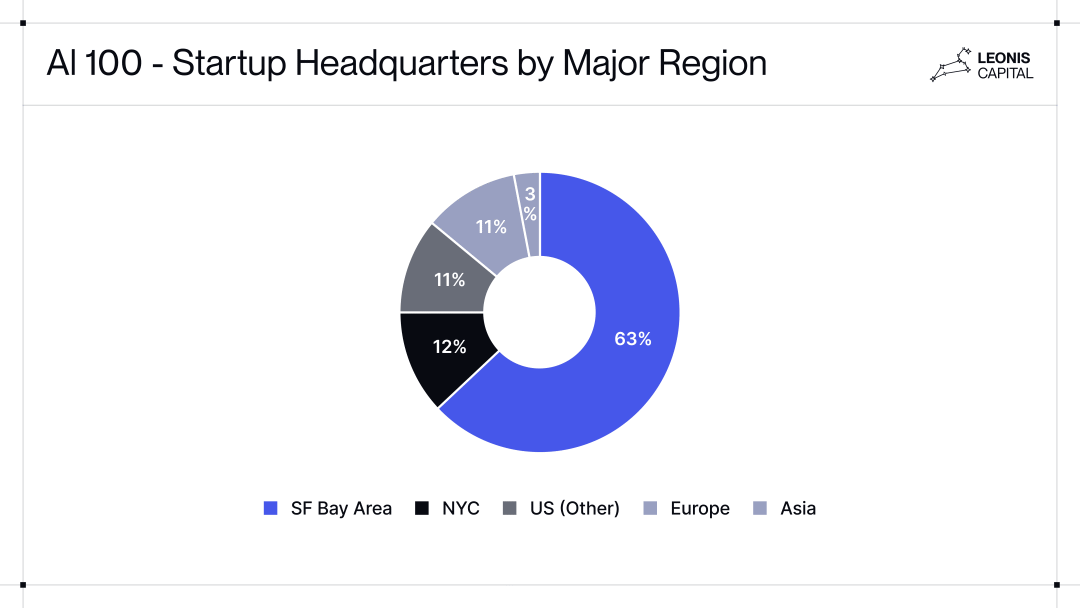

Leonis Capital 是华人于 2021 年成立的专注于早期 AI 项目的风险投资基金。他们在全球超过 10,000 家 AI 初创公司中,基于融资、招聘、用户使用情况,GitHub 趋势、新闻、ProductHunt、ARR 预估等数据和信号,筛选出了 100 家增长最快的初创公司。

公司名录链接:

https://airtable.com/appohRrDHVz4puMeO/shrEJmZB9I77npd1g/tblOsxsvnlbrT1E7L/viwXyXZ3QLg0fjHQ1

他们对这 100 家 AI 初创公司进行了详细分析,制作了一份 The Leonis AI 100 的研究报告。

添加客服微信 openai178 ,免费获取原报告PDF

其中核心内容可以总结为七个显著趋势:创始人背景、企业营收规模化路径、团队结构、市场推广模式、竞争格局、转型的速度与性质,以及市场的解锁顺序。以下是逐一探讨。

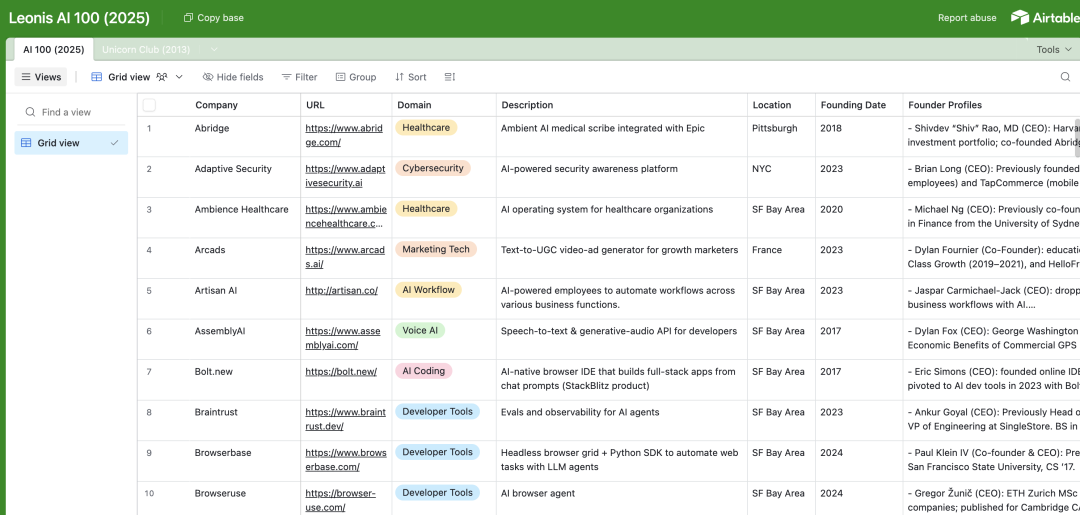

这一波 AI 企业最显著的特征之一,便是以非常精简的团队实现了极高的成就。上一代 SaaS 独角兽企业往往会随着营收增长同步扩大员工规模,而如今的 AI 初创公司正在重塑团队规模与产出之间的关系。它们的优势不仅源于资本效率,更来自于在内部运用 AI 进行产品开发、销售推广及客户支持。

据报道,Midjourney 在 2023 年以 40 人团队创下约 2 亿美元的年度经常性收入(人均 500 万美元),而 Lovable 则以 45 人团队实现了约 1 亿美元的年度经常性收入(人均 220 万美元)。这些数据甚至让顶尖的上市前 SaaS 公司相形见绌 —— 后者的人均年度经常性收入平均约为 30 万美元,这意味着 AI 企业的人均营收效率可达其 3 至 10 倍。

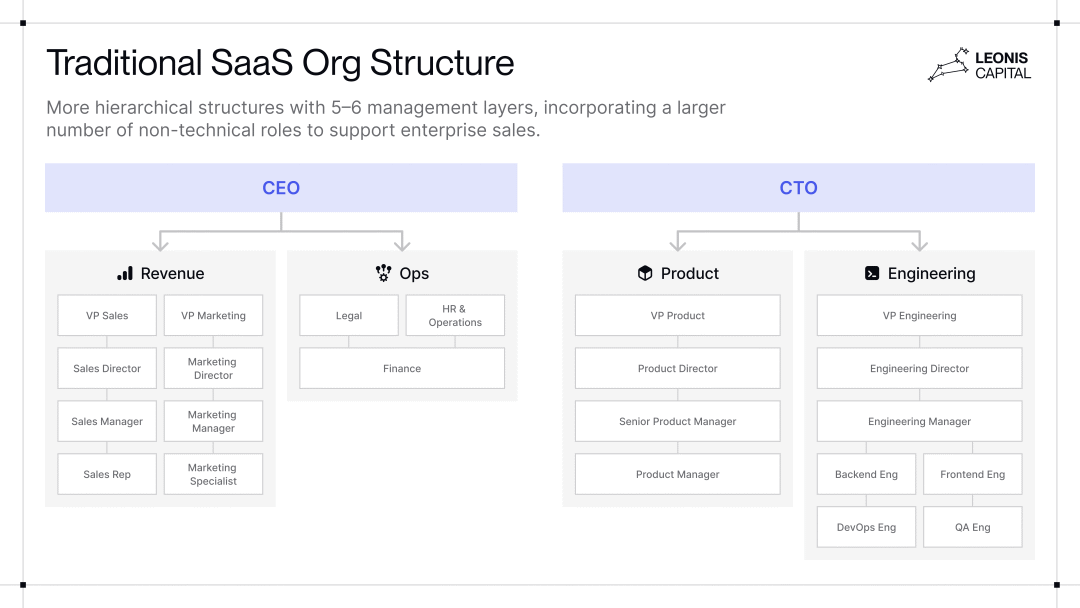

这绝非单纯的效率提升,更是初创企业构建模式的结构性变革。传统 SaaS 企业在规模化过程中,往往会形成多个专业化层级:产品经理在工程师与客户之间协调沟通,销售开发代表(SDR)负责开拓潜在客户,客户成功团队则专注于用户留存与深度使用。

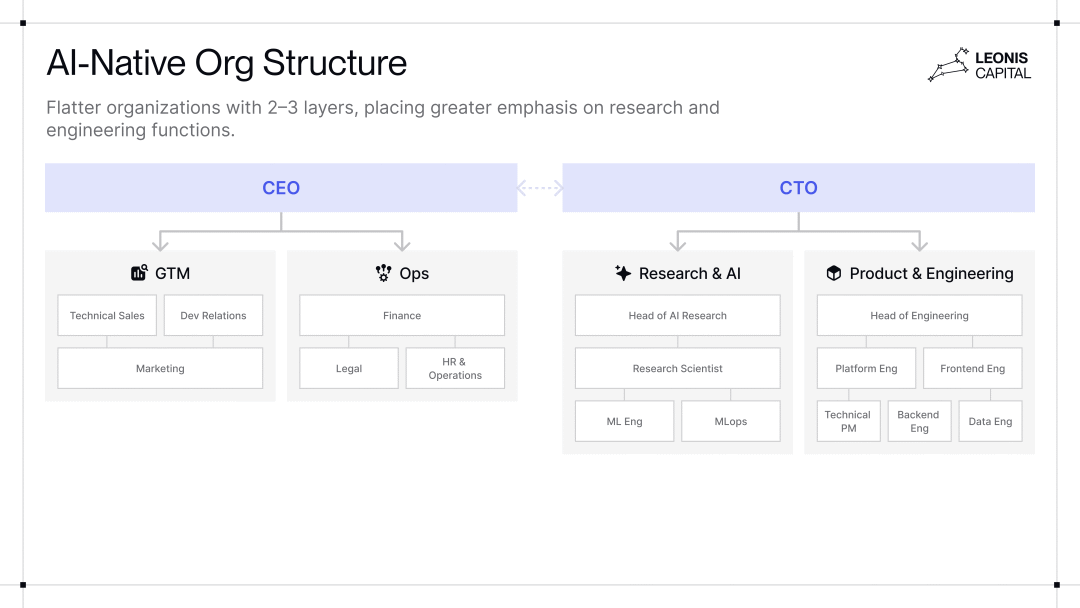

而 AI 企业正在压缩其中诸多层级:工程师搭建的系统可自主实现功能开发;AI Agent 能处理大部分客户咨询;负责系统架构设计的人员,通常也会直接向客户演示产品并将代码部署至生产环境。市场推广不再依赖庞大的销售开发代表团队,而是通过开发者关系维护与技术型销售实现。即便是商务岗位人员,也具备更强的技术素养,借助 AI 工具弥补技能缺口。最终形成的是一种明显更扁平化、更侧重研究的组织架构 —— 早期阶段通常仅设 2 至 3 个层级,所有职能均围绕技术核心展开。

这种边界消融的趋势也延伸至管理层级。在许多原生 AI 初创公司中,传统意义上 CEO 与 CTO 的分工界限正逐渐模糊。由于众多首席执行官本身具备深厚的技术背景,他们往往会直接主导产品开发、撰写或审核代码,并为技术发展方向定调。相应地,CTO 的角色更偏向于研究领域与基础设施建设的引领,而非唯一的技术权威。这种创始人协作模式,更像是两位工程师搭档将创意规模化落地,而非传统的“商务+技术”组合。

AI 企业精简的员工规模,并不意味着它们属于 “轻资本” 模式 —— 核心差异在于资金的投向。在 SaaS 时代,新一轮融资往往直接转化为员工招聘:组建庞大的销售团队、工程师团队和产品经理团队。而在 AI 领域,资金更少投向人力,更多投入基础设施:GPU、推理运算成本及数据授权费用。这些企业 “轻人力”,却 “重算力、重数据”。换句话说,SaaS 企业是将资金转化为人力,而 AI 企业是将资金转化为算力与数据。

产品标准化也为这种人均效能优势提供了助力。许多 AI 初创公司向不同客户提供的产品基本保持统一:一款 AI 编程助手或图像生成工具,对每位用户而言功能形态通常一致,或许仅需对接不同的代码库或数据集,几乎无需定制化开发。相比之下,传统企业级 SaaS 产品往往需要与每个客户的现有基础设施和数据系统进行深度集成。原生 AI 能产品的相对标准化,降低了实施复杂度和客户专属的工程开发成本,从而实现了高人均营收。

值得注意的是,并非所有入选 “AI 百强” 的企业都能达到这一人均营收水平。像 Midjourney、Lovable 和 Cursor 这样的标杆企业,都具备共同特质:提供具有广泛吸引力的横向产品,以纯软件形式交付、配套服务极少,并通过自助订阅或病毒式传播实现商业化。它们的商业模式使得基础设施投入能直接转化为营收,无需依赖庞大的客户对接团队。相比之下,垂直领域的 AI 企业(尤其是医疗和法律行业)通常需要提供专业服务、系统集成和合规支持。这往往会使它们的人均营收更接近 SaaS 行业的常规水平,但企业级服务带来的优势也能形成平衡:更高的利润率、更长的合同期限,以及更稳固的客户关系。

初步数据显示,这种影响正在反向渗透 —— AI Native 企业开创的精简模式,正逐渐蔓延至整个 SaaS 行业。ICONIQ《2025 年软件行业现状报告》显示,每位全职员工对应的 ARR 同比增长 11%,增速是人均运营支出(OpEx)的两倍多,这一数据印证了随着 AI 工具在各团队的规模化应用,企业的人力杠杆效应正不断提升。简而言之,SaaS 与 AI 行业可能正在走向融合,更精简的原生 AI 运营模式正成为新的行业标准。

一个尚未有答案的问题是:这种模式能否实现规模化扩张?如今的 AI 企业通过内部工作自动化和角色精简,实现了极高的效能杠杆,但这种简洁性也可能限制它们的成长上限。随着客户对深度集成、合规合规性和企业级支持的需求不断提升,即便是最精简的团队,或许也需要建立更完善的组织架构,并在相关领域扩充人员。未来的核心矛盾已然清晰:原生 AI 企业在规模扩张的同时,能否维持人均约 100 万美元营收的高效能?还是会逐渐沿用它们所取代的 SaaS 时代的层级架构?

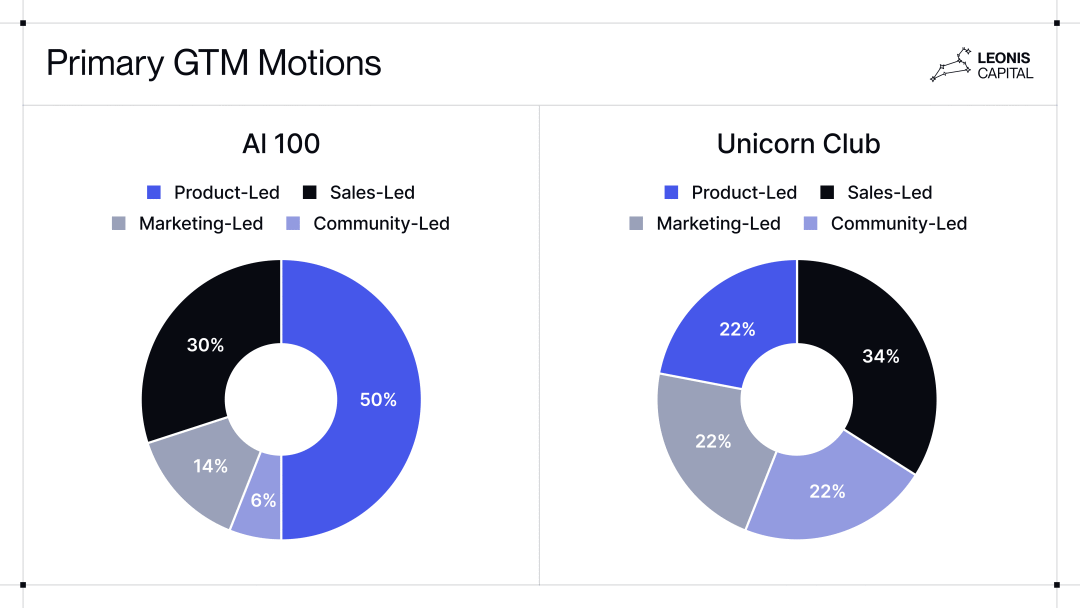

在我们追踪的 100 家 AI 初创企业中,产品驱动型增长(PLG)是早期获取用户的主导模式。超过 80% 的企业以自助注册启动业务,这充分体现了小团队仅凭产品本身的吸引力就能触达广泛用户。根据我们的数据,企业级销售方式并未消失,只是转向了下游环节:如今的销售动作发生在用户采用产品之后,核心是将已存在的需求正式化,而非从零创造需求。

销售驱动型模式依然重要,尤其在垂直领域和复杂场景中。例如法律科技领域的 Harvey 和医疗健康领域的 Abridge,从创立之初就依赖企业级销售 —— 因为它们的客户对系统集成、数据安全和合规性有着硬性要求。

而对于横向工具类产品,其模式则截然不同:开发者先个人采用 Cursor 这类编程助手,几周内便在团队内部扩散开来,数月后,销售团队才介入处理采购流程和定价事宜。许多创始人在实现可观的 ARR 后,才开始组建销售团队。销售动作紧随用户使用行为之后,而非相反。这种 “倒漏斗” 模式已成为 AI 企业的标准市场推广流程:PLG 负责建立品牌认知并验证价值,随后销售团队负责巩固成果并实现规模化扩张。

在如今的 AI 周期之前的 SaaS 时代,尽管出现了 Slack 等产品驱动型增长的标杆企业,但销售驱动型增长仍是大多数公司的主流选择。根据 Notion Capital 对 3 万家企业的数据集统计,2022 年员工规模超过 5 人的 B2B SaaS 企业中,71% 采用销售驱动型模式,仅有 29% 为产品驱动型。2013 年的 “独角兽俱乐部” 也反映了这一趋势:超过半数的顶尖初创企业严重依赖销售或营销驱动型模式,产品驱动型增长仅占约五分之一。

如今,这套诞生于 SaaS 时代的 PLG 方法论得到了更广泛的应用。Slack、Atlassian 和 Dropbox 早已证明,产品的病毒式传播效应和易用性可以替代冰冷的主动推销,但 AI 进一步压缩了这一周期:用户价值实现时间缩短至秒级,API 支持即时集成,开源传播创造需求的速度远超任何外呼推广活动。

在当前的 AI 热潮中,多个行业正涌现出多家成功企业并行发展的景象。这与搜索、社交媒体等过往科技浪潮的格局截然不同 —— 在那些领域,往往是单一平台占据主导地位。

如今的 AI 俨然成为一股 “水涨船高” 的浪潮:需求与投资的爆发式增长,让同一细分赛道的众多 AI 初创企业得以同时蓬勃发展(至少在初期是如此)。

以编程领域为例,Replit 的 Ghostwriter、Cursor 的 IDE 以及 Cognition 的 Devin 等产品,均凭借独特优势积累了忠实用户群:Replit 主打云端协作,Cursor 侧重本地运行速度与操控性,Devin 则以全 Agent 自主化及端到端工作流为核心卖点。开发者会根据自身使用场景与需求选择不同工具,且常常同时使用多款产品。

此外,AI 编程市场正分化为两个明确类别:一类面向追求 IDE 整合、版本控制与代码可靠性的专业工程师;另一类面向看重低使用门槛与快速原型开发的 Vibe Coders。Lovable 和 v0 能够与 Cursor、Replit 共存,这一现象充分说明 AI 编程市场不仅规模庞大,且需求多元。巨大的市场体量意味着,多家企业无需相互挤压就能实现增长。

同样,涵盖图像、视频、音频生成的创意与内容领域,也经历了工具“寒武纪大爆发”,不同创意场景下已涌现出诸多早期赢家。

AIGC 的需求极为广泛,没有任何单一服务能满足所有使用场景或受众群体。以 AI 图像生成为例:尽管 Stability AI 和 Midjourney 奠定了市场基础,但新的平台仍不断涌现并发展壮大。许多创作者使用 Krea 或 OpenArt 进行图像生成与编辑;而 Stable Diffusion 等开源图像模型,则催生出数十款专业工具,从 AI 设计助手到图像超分服务应有尽有。

在 AI 视频生成领域,市场竞争堪称 “白热化” —— 多家竞争企业甚至会针对 “Synthesia” 这一关键词投放广告。例如,HeyGen 推出了一款替代性虚拟人视频平台,在同一企业培训市场中同样广受欢迎。但两家公司均取得了显著进展:Synthesia 于 2025 年 3 月实现 1 亿美元 ARR,拥有 6 万家企业客户;而 HeyGen 的年度经常性收入也突破了 1 亿美元。

AI 语音领域同样呈现 “多赢家” 格局。ElevenLabs 专注于高质量语音合成,估值达 66 亿美元;Cartesia 以超低延迟实时对话为核心优势;Deepgram 则深耕企业级语音转文字领域,实现了 2180 万美元的营收。该领域的用户锁定效应较弱,客户通常会组合使用多家提供商的服务,以优化不同场景下的需求。

医疗健康领域也正涌现出多家并行发展的赢家,这很大程度上源于医疗健康行业本身包含多样化、复杂化的需求。Abridge 和 Freed AI 均瞄准实时 AI 病历记录市场,但各自走出了独特的规模化路径:Abridge 通过部署于 150 多家企业级医疗系统,估值达到 53 亿美元;而 Freed AI 采用精简的 “直接面向临床医生” 的 SaaS 模式,两年内转化了 2 万名临床医生,实现 1900 万美元的 ARR。它们的共存印证了:即便是定义狭窄的工作流程,也可能根据用户类型、集成深度和市场推广模式,分化为多个具备商业可行性的细分市场。

这种 “多赢家” 格局由多重结构性因素驱动:AI 的应用场景极为广泛,企业能够开辟独特的细分赛道 —— 每个赛道都需要专业知识与特定领域数据的支撑,而这些资源很少有竞争对手能轻易复制。

不过,值得思考的是:这究竟代表着 AI 市场运作模式的根本性转变,还是仅反映了行业尚处于早期阶段、后续难免会出现整合?随着市场动态走向成熟、资本变得更具选择性,资金更充裕、战略定位更清晰的企业很可能会击败并吸纳竞争对手。

可以说,整合趋势已经显现:据报道,Cursor 的营收是 Cognition AI 的三倍以上;在企业级市场的采用率上,Abridge 也已确立对 Freed AI 的显著领先优势。此外,那些以 Agent 本身为核心产品、而非围绕工作流程或垂直领域构建服务的企业,长期来看面临的处境可能更为艰难 —— 因为它们最容易成为基础模型厂商整合的目标。但就目前而言,AI 领域仍在创造不断扩大的机遇,奖励那些在多个并行赛道中深耕创新与专业化的赢家。

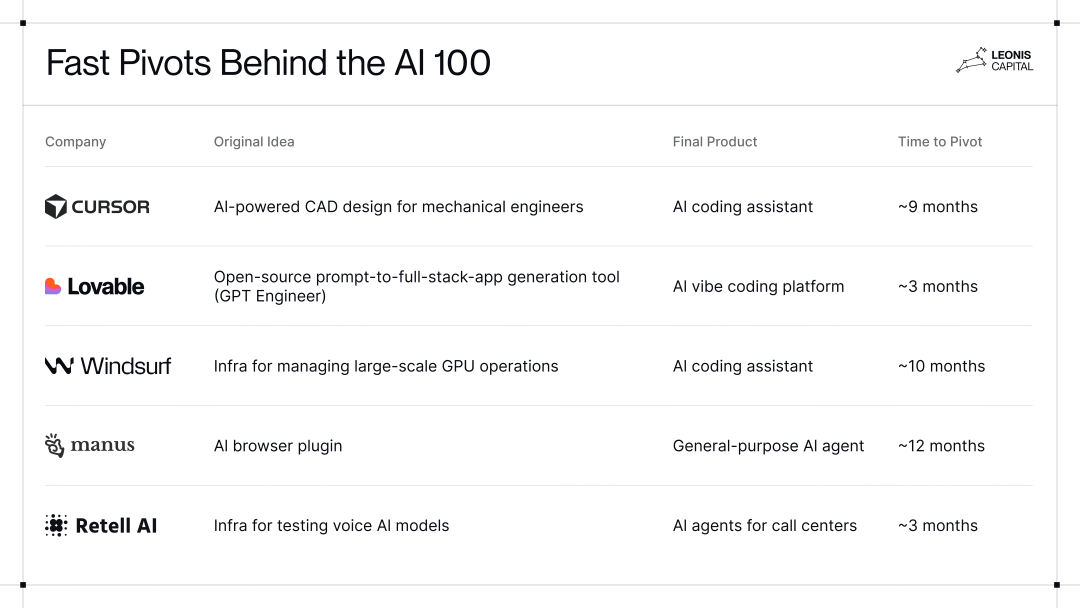

在前 AI 时代,转型的形态截然不同。即便是成功的转型,也需要数年而非数月时间。Twitter 2005 年以播客应用 Odeo 起家,花了约 12 个月完成转型,这在当时已被视为神速;Coinbase 作为比特币钱包运营两年后,才转型为加密货币交易所;Slack 则用了四年时间,从游戏公司 Tiny Speck 转型为企业通讯工具。同样,Lyft、Notion 和 Twitch 都花了四年及以上时间才放弃最初的创业想法。在那个产品方向受限于用户反馈周期、基础设施搭建进度和缓慢迭代循环的时代,这样的时间线是合理的。

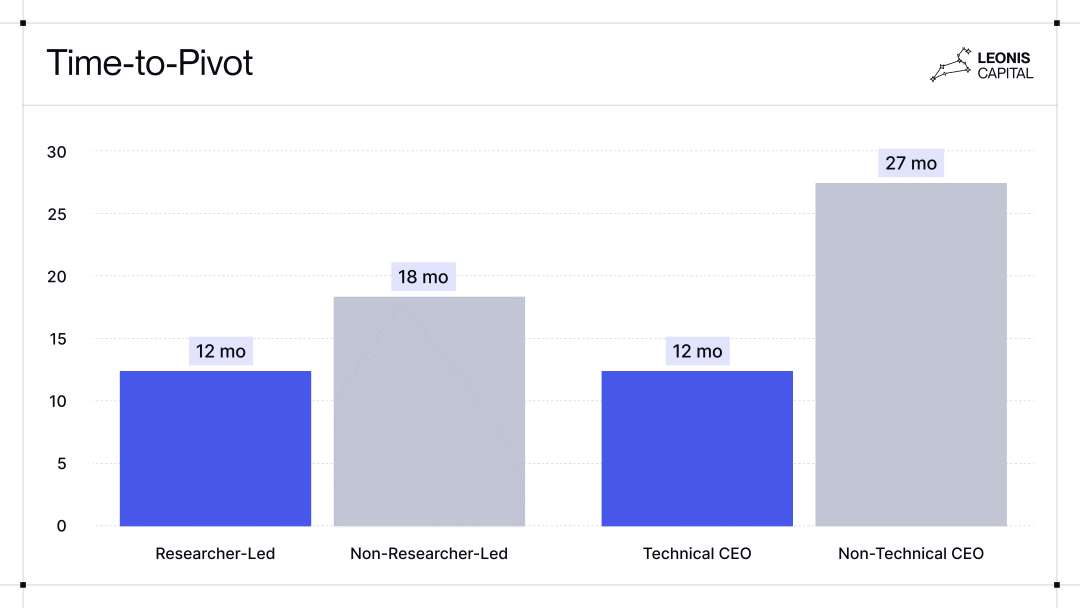

传统观念认为,研究人员和技术型创始人会执着于最初的愿景,但我们的数据却给出了相反的答案:AI 百强企业中 66% 至少经历过一次转型,而独角兽俱乐部中这一比例仅为 54%。研究人员主导的团队转型中位时间为 12 个月,非研究人员团队则需要 18 个月;CEO 往往能带领企业快速转型(12 个月),而非技术背景 CEO 的企业转型时间则是其两倍多(27 个月)。

为何会有这样的差异?因为他们身处模型技术的前沿。他们密切关注模型发布报告、性能基准测试和 arXiv 学术论文,因此当模型能力出现突破性进展时,他们能最先察觉。他们的优势不仅在于市场直觉,更在于技术前瞻性。

对新模型发展的敏感度,往往会触发最早、最彻底的转型。以 Manus 为例,该公司 2022 年以名为 Monica 的 AI 浏览器插件起家,但在首席科学家季 Peak 一年后加入时,团队迅速意识到,前沿模型已具备跨任务推理、规划和执行能力。短短几个月内,团队便将重心转向搭建平台以整合这些新兴能力,最终推出了一款震惊科技界的通用 AI Agent。

Cursor 的故事也类似。其创始人最初计划为机械工程师打造 AI 驱动的 CAD 软件 —— 这是一个技术难度极高的项目,需要模型具备空间推理和 3D 模型生成能力。但他们遭遇了根本性瓶颈:训练数据不足、模型无法处理物理约束问题,且市场尚未准备就绪。当团队提前获得 GPT-4 的使用权限后,仅测试几分钟就意识到,这款模型在编程领域的表现惊人。他们当即决定放弃已投入数月的 CAD 产品开发,从零开始打造编程助手。

另一个有趣的趋势是,许多团队最初聚焦于基础设施领域,后来才转型至应用层。这一选择合乎逻辑:技术型创始人通常从自己熟悉的领域入手,且初期用户往往与自己背景相似。但随着基础模型的发展,他们观察到两个关键变化:新能力的出现让许多基础设施层级变得冗余,而价值开始向掌控数据、分发渠道和用户体验的应用层转移。

于是他们向产业链上游转型。Windsurf 的发展历程完美体现了这一点:团队最初打造的是 Codium,一款用于管理大规模 GPU 运算的基础设施产品。但随着 AI 基础设施走向成熟,他们意识到 GPU 管理正逐渐成为同质化竞争的领域;与此同时,AI 编程技术的发展催生了一个更大的机遇。团队迅速向上游转型,推出了一款 AI 编程助手,最终用户量突破 100 万。

Manus、Cursor 和 Windsurf 的故事,是这一代 AI 初创企业的典型写照 —— 新的模型能力成为技术转型的触发点。在 SaaS 时代,转型由市场认知和用户需求驱动:先打造 MVP,与用户沟通,迭代功能直至找到 PMF。例如 Slack,最初是某游戏公司的内部通讯工具,后来团队才发现这款聊天产品比游戏本身更有价值,但底层技术基本保持不变。而 AI 企业的转型则不同:驱动因素不仅有用户反馈,还有模型能力的演进。新模型的发布,可能瞬间让某个产品品类崛起或消亡。

AI 还让转型变得异常快速且低成本。由于大多数应用都搭建在相同的基础模型之上,重构产品往往无需重建技术栈 —— 相同的 API 和编排框架,能在几天内重组为一款全新产品。不同领域的 Agent 共享相同的底层组件:评估、日志记录、路由和编排基础设施。一旦搭建好这一层级,切换应用场景就相对容易,因为核心差异更多在于提示词设计和数据语境,而非核心系统设计。

这种灵活性也延伸到团队层面。AI 领域的技术人才,比传统 SaaS 行业的商务人才更具 “可迁移性”:在传统 SaaS 领域,行业专业化会将人才束缚在特定垂直赛道。例如在电子商务领域,成功依赖于对供应链、物流等领域的深度了解,技能难以跨行业迁移。而在 AI 领域,一支精通 Agent 架构、检索技术和模型微调的技术团队,无需招聘新的专业人才,就能从语音 AI 领域转向代码生成领域。

但与前沿模型的紧密关联是一把双刃剑。这种赋予企业转型速度的依赖性,也威胁着企业的生存。当基础模型整合了编程、智能 Agent 工作流等功能后,整个产品品类可能会被纳入基础模型的内置功能中。许多企业的转型并非出于主动选择,而是被迫为之 —— 试图在同质化竞争波及自身之前逃离。

最优秀的创始人能预判这一周期,提前布局转型。他们预测下一个成熟的模型能力会是什么,围绕下一代模型将解锁的潜力进行产品构建;他们会巧妙定位自身,让新模型的发布成为产品能力的放大器而非替代者。如此一来,模型的波动性就从风险转化为了竞争优势。

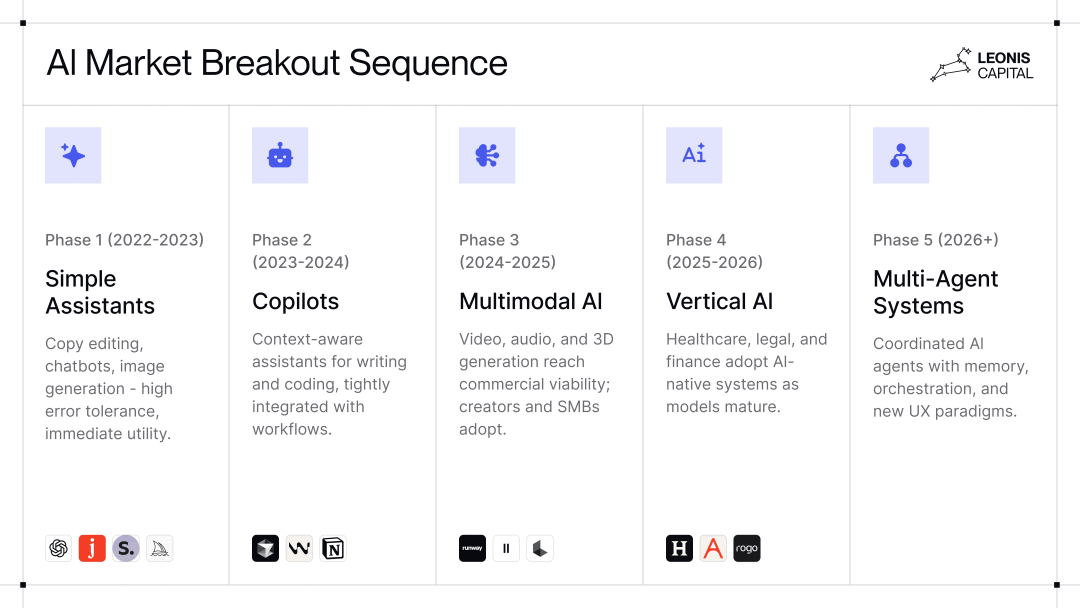

AI 市场的爆发并非偶然。只有当模型性能突破某个关键阈值时,市场才会真正腾飞。 如今,对于创始人及风险投资人而言,理解这些阈值的位置以及它们何时即将发生变化,已成为最重要的技能之一。过早进入市场,技术可能无法兑现承诺;过晚进入市场,则会错失优势。

以下是多米诺骨牌倒下的经过:

写作和编程等早期突破并非偶然。这些领域从一开始就由基础模型实验室进行优化,因为它们拥有海量的结构化训练数据、清晰的任务定义以及庞大的早期用户群体。具体的应用案例通常会加速早期普及,而开发者往往是尝试新工具最快的人群之一。

随着模型日趋成熟, 医疗保健、法律和金融等垂直领域开始蓬勃发展。这些领域受益于基础模型的改进,这些模型提升了推理、检索和长上下文理解能力。一些模型甚至针对垂直领域的数据和任务进行了优化。凭借这些改进,垂直领域 AI Agent 最终得以实现,催生了金融领域的 Rogo 和医疗保健领域的 Abridge 等初创公司。这种转变与 SaaS 的发展历程如出一辙,即先出现通用工具,然后软件才逐渐按行业进行专业化。

整个 LLM 时代的关键模式是,一旦性能突破某个阈值,就会涌现出全新的应用。Claude 3.5 大幅提升了编码可靠性(能够处理多步骤推理、调试,甚至端到端的应用生成),几周之内就涌现出一大批 Vibe Coding 初创公司。此前,Stable Diffusion 催生了众多图像生成公司,因为它让高质量图像合成变得触手可及。而现在,随着 OpenAI 最新发布的 Sora,我们或许正在见证视频优先型初创公司迎来类似的转折点。

对于创始人而言,关键在于把握时机与执行力同样重要 。过早进入市场,在技术尚未成熟之前,即使是最好的执行力也会付之东流。我们亲眼目睹了这一点:2021 年之前,许多 AI 编程初创公司举步维艰,原因就在于其底层模型不够完善。另一个错误是错过了拐点,那时机会窗口已经关闭。到 2024 年中期,AI 笔记和聊天式客户支持等市场已经饱和;数十款几乎相同的产品在用户体验的优化上展开竞争,而非在底层技术差异化上取胜。这些创始人对市场需求的判断并没有错,只是错过了技术成熟的最佳时机。最佳时机介于两者之间,既要足够接近拐点以创造真正的价值,又要足够早以在市场饱和之前实现复利增长。

许多人认为 AI 融资泡沫会在 2024 年破裂,但事实并非如此。

回溯 2023 年(甚至到 2024 年年中),行业主流声音都在说 “资本过剩,优质实体业务稀缺”。红杉资本的大卫・卡恩用著名的 “2000 亿美元之问” 精准捕捉了当时的情绪,他警示称,AI 基础设施领域投入了巨额资金,但下游营收却微乎其微。到 2024 年年中,他更将其升级为 “AI 6000 亿美元之问”,描绘出行业在研发上烧钱不止、而客户却持观望态度的景象 —— 这些担忧在当时都合情合理。

随后,营收的 “大坝” 轰然决堤。

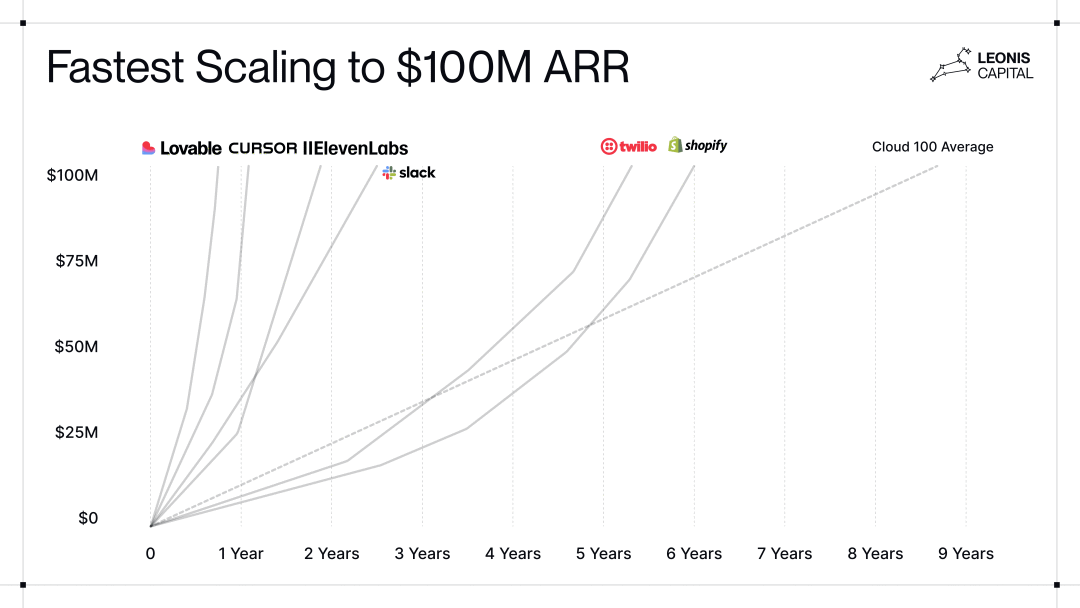

经过一年的病毒式演示与概念验证,2024 年末成为了关键转折点。一夜之间,数十家 AI 初创企业不仅展现出增长势头,更在创纪录的时间内实现了惊人的营收规模:Cursor 用 12 个月达成 1 亿美元 ARR;ElevenLabs 仅花 22 个月就突破 1 亿美元年度经常性收入;数据集中还有多家企业在不到一年的时间里,从 0 营收增长至 1000 万美元以上年度经常性收入。作为对比,SaaS 时代高速增长的标杆企业 Slack,花了约 12 个月才达到 1000 万美元年度经常性收入,用了 36 个月才突破 1 亿美元。

我们对此并不像大多数人那样意外。即便在 2023 年初怀疑论者占据话语权时,我们就坚信,AI 优先型企业的营收规模化速度,会远超上一代 SaaS 企业。核心逻辑很简单:AI 产品提供的价值,是静态软件无法比拟的指数级增长。一款能为你编写代码或管理全部客服工单的工具,绝非边缘性功能补充 —— 它能替代数小时的熟练劳动力。这种 “替代劳动力” 的逻辑,让产品价值主张直观且迫切:只要产品能减少员工编制,或大幅提升现有团队的生产力,客户就会迅速付费。

看似矛盾的是,尽管拥有学术背景,研究人员出身的创始团队,在商业化上往往比传统 SaaS 创始人动作更快。他们的实验性思维 —— 快速迭代、坦然面对不确定性、乐于验证假设 —— 直接转化为激进的市场推广策略,也加速了产品与市场的契合。

但营收高速增长,并不总能等同于健康的经济效益。我们和其他投资者面临的最大疑问之一,就是这些企业的毛利率水平。尽管增长惊人,许多企业的毛利率依然惨淡,甚至为负。据《The Information》报道,Lovable 的毛利率仅为 35%,StackBlitz 为 40%,Replit 更是只有 23%。这些数据还排除了免费用户的成本,意味着实际毛利率可能更低。现实是,如今大多数 AI 企业的产品,其云服务与推理运算成本会随使用量线性增长。除非推理效率得到提升,或专有模型的使用成本降低,否则许多 “高营收” AI 初创企业,本质上仍是低毛利业务。爆发式的营收增长与脆弱的单位经济效益之间的矛盾,将决定如今的行业领导者中,谁能成长为可持续的、具备软件行业典型盈利能力的企业。

不过,并非所有公布的营收都具有同等含金量。该领域已形成了独特的 “创意会计” 模式:“ARR” 被用来指代各种收入类型,从长期订阅合同收入,到一次性费用、云服务 credits,甚至是已签署的意向书(LOI)。有人将这种收入称为 Vibe Revenue。例如,11x 公司曾宣称其 ARR 达 1000 万美元,但这一数字很大程度上基于意向书和口头承诺。到 2025 年,成熟的投资者对年度经常性收入数据已变得更为谨慎,要求企业明确区分经常性收入与一次性流入资金。

此外,此次营收激增,可能部分源于资金助推与客户实验性采购,而非纯粹的内生增长。许多 AI 初创企业以高估值完成了规模异常庞大的融资,这让它们手握充足现金,得以比传统 SaaS 企业更快地扩大用户规模与营收。其中部分资金被用于补贴模型使用成本 —— 企业可以低于实际算力与模型开销的价格定价,以加速市场渗透。与此同时,如今的客户正积极寻求人工智能解决方案,往往会同时与多家供应商进行试点合作。如果剔除现金储备与客户实验性采购的影响,AI 企业与 SaaS 企业的营收增长速度差距可能会缩小,但不会完全消失。根本驱动因素仍是产品价值:当一款产品能直接自动化或替代熟练劳动力时,客户转化几乎会即时发生。

即便剔除夸大成分,AI 领域的营收数据依然亮眼。但真正的考验在营收产生之后:用户留存率。爆发式增长固然令人兴奋,但净收入留存率(NRR)与客户流失率(logo churn),才是决定这些企业能否构建持久业务的关键。许多早期人工智能产品能出色地解决初始问题,却未能深度融入用户的日常工作流程;另一些则始终面临被基础模型厂商整合的威胁 —— 今天实现 1000 万美元 ARR 的 AI 写作工具,可能明天就会变成 ChatGPT 的免费功能。尽管如此,2024-2025 年的营收激增,还是明确回答了一个核心问题:客户愿意为 AI 付费,而且会付费迅速、金额可观。

我们数据中最显著的趋势并非关乎产品或市场,而是打造这些公司的人。如今的 AI 创始人,与过去十年主导创业圈的群体截然不同。回溯 2013 年 “独角兽俱乐部” 诞生之时 ——“独角兽” 这一术语由艾琳・李提出 —— 她发现,那些脱颖而出的企业,创始人多是 “受过良好教育、三十多岁、有共事经历的合伙人”。那个时代的主流创始人类型包括:有过创业退出经历的连续创业者、快速推出消费级产品的技术达人、具备客户洞察力的产品经理,以及拥有 MBA 学位的商业运营者。

在这 100 家企业中有 82 家由技术背景 CEO 领导,而 241 名创始人中,高达 208 人(86%)具备技术背景。相比之下,独角兽俱乐部中仅有 49% 的企业由技术背景 CEO 掌舵,且仅有 59% 的创始人具备技术背景。

这一崛起趋势可能源于两大相关因素。第一,与前几波创业浪潮相比,更多技术专业人士投身 AI 创业 —— 行业准入门槛降低,风险投资机构也积极鼓励研究人员和工程师创业。第二,在这些创业者中,技术能力最深厚的创始人更容易取得成功。

最大的转变体现在研究背景上。“研究型创始人” 的崛起,代表了上一波创业浪潮中几乎不存在的创始人类型。在 AI 时代,亲眼见证过前沿模型训练过程的创始人,清楚模型能力在哪些方面正在提升、哪些领域仍存在局限,以及实验室正积极投入哪些研究方向。这种 “内部人士” 知识能帮助他们精准瞄准即将爆发的机遇 —— 比如预判哪些能力可能很快实现突破,哪些仍需基础研究的重大进展。

值得注意的是,他们也并非是在学术界深耕数十年的纯研究人员。最成功的创始人往往兼具研究资历与创业者的紧迫感。许多人曾在顶尖实验室短期任职 —— 时间足以让他们洞悉技术前沿,却未消磨掉实干本能。

研究型创始人的崛起,本质上是因为在 AI 领域,技术本身往往就是产品。不同于 SaaS 时代,AI 的核心产品就是技术本身。AI 企业的竞争,取决于模型、数据和系统层面的底层原理选择 —— 这些决策需要具备深厚技术和研究功底的领导者来主导。

这一动态贯穿于 AI 企业构建的各个环节:风险投资机构更愿意支持那些亲自交付过生产级 AI 系统的创始人,而非仅管理过相关团队的人;最优秀的人工智能工程师希望为真正懂技术的人工作;即便是客户(尤其是技术采购方),也期望能与深入理解底层技术的人探讨实施细节。

尽管风险投资机构常宣称 “学历背景无关紧要”,但我们的数据却给出了相反答案。数据集中超过 60% 的创始人拥有精英教育背景,持有麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学等顶尖学府的学位。这一趋势延续了上一代独角兽创始人的特征 —— 他们中许多人也毕业于名校。

顶尖 AI 创始人的平均年龄也比 SaaS 时代的前辈更年轻 —— 中位年龄为 29 岁,而 SaaS 创始人的中位年龄为 34 岁。最常见的创业年龄是 26 岁或 27 岁,比上一代创业者年轻近十岁。这些创始人往往直接从学术界或研究实验室投身创业,而非先在企业中逐级晋升。不过,两波浪潮中,极年轻的大学辍学生都较为罕见,这表明打造成功的 AI 产品,仍需要过往研究或工程工作积累的经验。

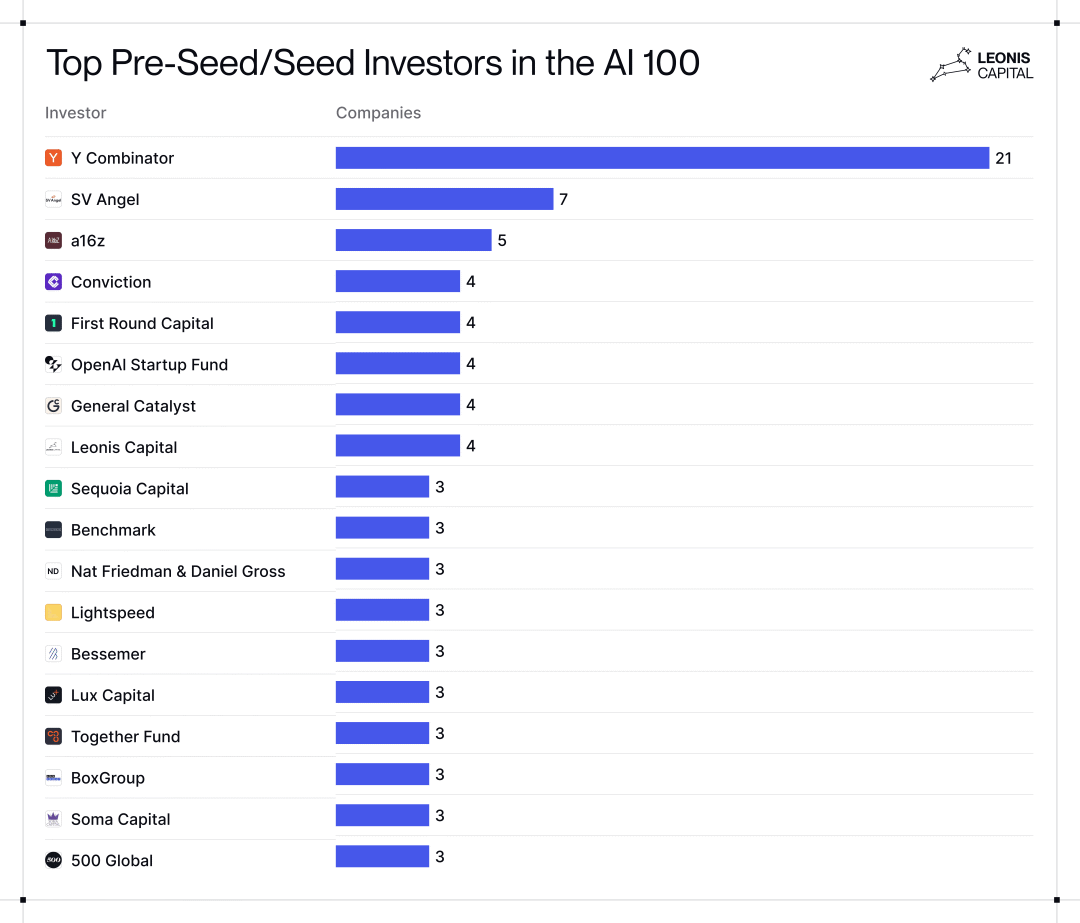

在种子轮前和种子轮阶段,Y Combinator 遥遥领先,共支持了 21 家企业,占 AI 百强总数的 20% 以上。YC 仍是 AI 领域创始人的首选加速器。

平台基金也在积极向早期投资上游布局,a16z 和红杉资本已在种子轮或种子轮前投资了多家企业。这与它们传统上专注于 A 轮及后续轮次融资的策略截然不同。在 AI 领域,赢家往往更早显露锋芒,即便规模达数十亿美元的大型基金,也不得不争相抢夺种子轮投资份额。

SV Angel 等天使投资网络表现相当活跃(投资了 7 家企业);而 First Round Capital(投资 5 家)的案例则表明,成熟的种子基金仍能切入部分优质项目。与此同时,Conviction(投资 4 家)以及内特・弗里德曼(Nat Friedman)与丹尼尔・格罗斯(Daniel Gross)联合投资组合等新型 AI Native 投资者,凭借自身品牌、技术判断力和决策速度,迅速成为创始人的首选合作伙伴。

OpenAI Startup Fund 值得特别关注。尽管战略投资者通常在后期阶段介入,但该基金已悄然成为 AI 生态中最具公信力的早期投资者之一,领投了 Cursor、Harvey、Cognition Labs 和 UnifyGTM 四家行业重量级企业的种子轮前或种子轮融资。OpenAI 深厚的技术专长已成为该基金的核心价值主张,使其风险投资部门成为顶尖技术人才的聚集地。

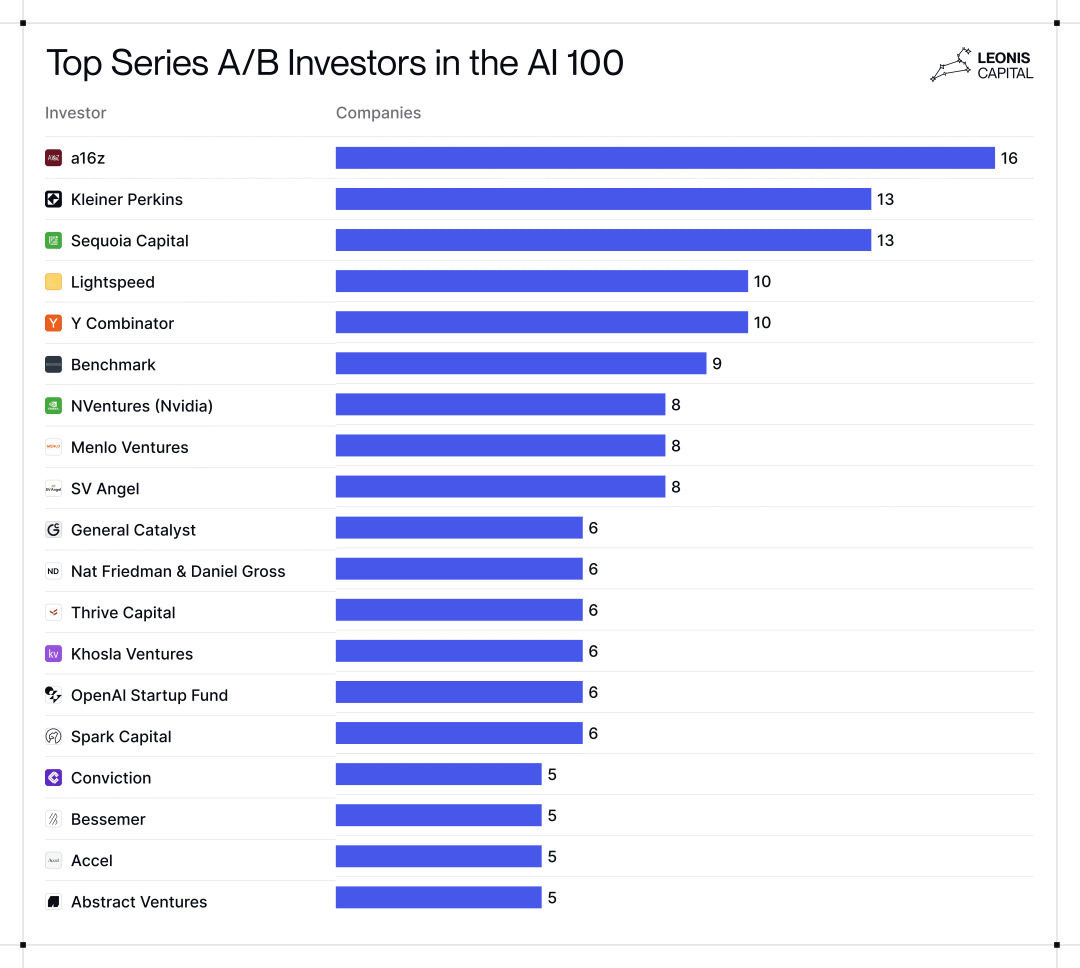

随着公司发展到 A 轮和 B 轮,投资格局趋于整合 ,顶级基金占据主导地位:a16z 以 16 项投资领跑,紧随其后的是 Kleiner Perkins(13 项)、Sequoia(13 项)、Lightspeed(10 项)、Benchmark(9 项)和 Menlo Ventures(8 项)。这些公司合计占据了 A 轮/B 轮融资的很大份额,尤其是在领投或联合领投方面。在这些后期阶段,品牌、平台实力和资本规模成为决定性优势。

战略投资者在 A 轮/B 轮融资阶段也占据重要地位,但他们的投资策略更加精准。英伟达的风险投资部门 NVentures 已投资了 AI 100 强中的 8 家公司,专注于基础设施领域,例如 Together AI 和 Fireworks AI,这些领域 GPU 效率与英伟达的业务直接相关。在 A 轮和 B 轮融资中,OpenAI 创业基金继续加大对种子轮获胜者的投入,同时领投了 Speak AI(语言学习)和 Ambience Healthcare(临床文档)等应用层公司的融资。OpenAI 对应用案例的重视体现了其更广泛的目标 :扩展基于其基础模型的开发者和产品生态系统。

每个人都在问一个问题:我们是否正处于 AI 泡沫之中 ?相关数据令人不安:仅在 2025 年上半年,就有 1628 亿美元流入 AI 初创企业。从历史标准来看,这看起来像是泡沫。但泡沫的定义并非仅仅在于高价,而在于价格与基本价值之间的差距。

真正的问题在于,AI 应用能否构建起相对于基础模型的真正防御能力。答案不仅将决定哪些初创企业能够生存下来,还将决定应用层能否创造持久价值,还是最终沦为基础模型时代的注脚。

我们确切知道的是,赢得下一阶段的公司并非只是更快地执行今天的策略。它们会认识到新的能力门槛、已准备好应用的垂直领域,以及不断增强而非削弱的竞争优势。AI 应用的策略仍在不断完善,而最重要的篇章或许还在未来。

文章来自于“特工宇宙”,作者 “特工少女”。

【开源免费】OWL是一个完全开源免费的通用智能体项目。它可以远程开Ubuntu容器、自动挂载数据、做规划、执行任务,堪称「云端超级打工人」而且做到了开源界GAIA性能天花板,达到了57.7%,超越Huggingface 提出的Open Deep Research 55.15%的表现。

项目地址:GitHub:https://github.com/camel-ai/owl

【开源免费】OpenManus 目前支持在你的电脑上完成很多任务,包括网页浏览,文件操作,写代码等。OpenManus 使用了传统的 ReAct 的模式,这样的优势是基于当前的状态进行决策,上下文和记忆方便管理,无需单独处理。需要注意,Manus 有使用 Plan 进行规划。

项目地址:https://github.com/mannaandpoem/OpenManus

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio

【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费)

【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file

【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/(付费)

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

【开源免费】XTuner 是一个高效、灵活、全能的轻量化大模型微调工具库。它帮助开发者提供一个简单易用的平台,可以对大语言模型(LLM)和多模态图文模型(VLM)进行预训练和轻量级微调。XTuner 支持多种微调算法,如 QLoRA、LoRA 和全量参数微调。

项目地址:https://github.com/InternLM/xtuner

【开源免费】LangGPT 是一个通过结构化和模板化的方法,编写高质量的AI提示词的开源项目。它可以让任何非专业的用户轻松创建高水平的提示词,进而高质量的帮助用户通过AI解决问题。

项目地址:https://github.com/langgptai/LangGPT/blob/main/README_zh.md

在线使用:https://kimi.moonshot.cn/kimiplus/conpg00t7lagbbsfqkq0