都说AI眼镜正迎来“iPhone时刻”,产业即将爆发。

但更加行业内的认知是:关键挑战才刚刚开始。

为什么?

因为用户每天仍需充电2-3次,续航与常在线需求存在根本矛盾;因为国内厂商容易被Meta带歪,走错技术路线;更因为这个赛道不会像手机一样被大厂统一天下。

在量子位最新举办的AI眼镜沙龙上,来自小米、百度智能云、李未可科技、影目科技的四位行业专家,一起给出了这样新鲜独到的业内见解。

除此之外,AI眼镜何时能实现全民标配?为什么未来不会再有APP?创业公司怎样在大厂林立中突围?异构双芯如何破解功耗难题?

这些行业内外最关注的问题,在沙龙中也都有讨论。

量子位在不改变原意的基础上,对分享内容及圆桌对话进行了编辑整理。希望能够给你带来更多的启发与思考。

本次沙龙邀请的嘉宾分别是:

小米Xiaomi Vela架构师周文杰深入分析了AI眼镜行业当前面临的核心技术挑战。

他指出,行业目前遇到两大瓶颈:高能耗问题和常在线能力不足。

从续航角度看,由于重量限制无法加入更大容量电池,行业平均电池容量仅在300毫安左右。在单SOC模式下,尤其是使用高通AR1等大核处理器时,续航问题更加突出。用户每天需要充电2-3次,导致体验感非常割裂。

从“Always-On”能力看,用户期望AI眼镜能做到即时响应、持续感知和无缝体验,但续航限制使得真正的“常在线”能力无法实现。这两个需求本身存在根本性矛盾。

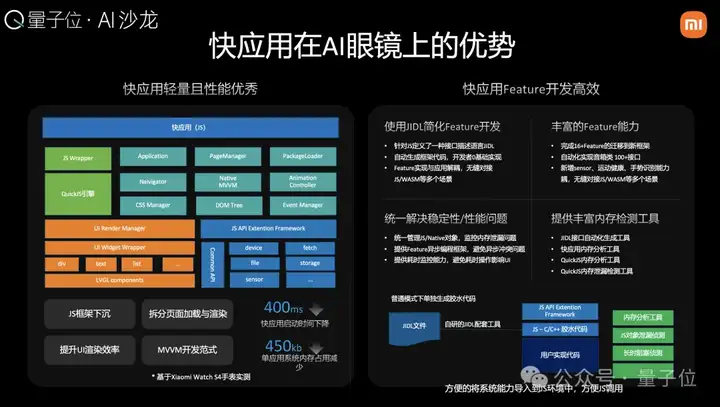

针对这一行业痛点,小米Vela设计了异构双芯融合系统。系统架构分为三层:Vela内核基于开源实时NuttX操作系统构建,增加了异构多核能力;服务与框架层封装了6个子系统,集成端侧AI推理框架;应用层支持native APP、快应用和跨端应用。

核心技术方案包括四个关键点:

小米Vela的任务卸载技术覆盖了AI眼镜的主要功能模块。在显示方面,针对MicroLED单色屏和全彩屏,完全在小核支持图标、导航等基础显示,不依赖第三方SDK。音频方面,唤醒词识别和音频通路都在小核独立运行。蓝牙和WiFi的完整协议栈也已移植到小核,可在大核休眠情况下保持长连接服务。

技术优化效果显著:显示功耗节省90%,音频功耗节省75%,蓝牙功耗节省60%。底层RPC通信服务通过多种物理传输封装,通信带宽提升70%,支持主流OS和RTOS。

小米Vela的快应用框架专门优化了交互体验,平均启动时间400毫秒,单应用系统内存占用仅450KB。框架支持一套源码、一次开发、多屏适配,设备覆盖量超过15亿,开发者超过3万,月活用户超过7.5亿。

2024年小米Vela全面拥抱开源,推出OpenVela面向全球开发者。目前已有60家厂商加入合作伙伴计划,354家芯片平台完成适配。

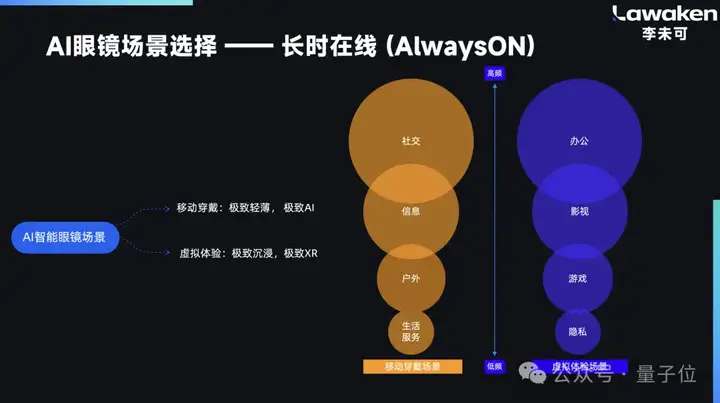

百度智能云空间智能行业负责人孔伟健从产业趋势角度分析了AI眼镜的发展路径。

他指出,当前AI眼镜已具备iPhone4时刻的特征,Ray-Ban Meta(Meta与雷朋合作推出的智能眼镜)一代和二代截至今年Q1销量约400多万部,与欧克利联名产品年底目标冲刺1000万副。

孔伟健将市场参与者分为三类:

从技术和实用性角度,他认为主打语音摄像及轻交互的路线是未来2-3年内比较能打的方案,核心思路是先替代手机20%-30%的场景。

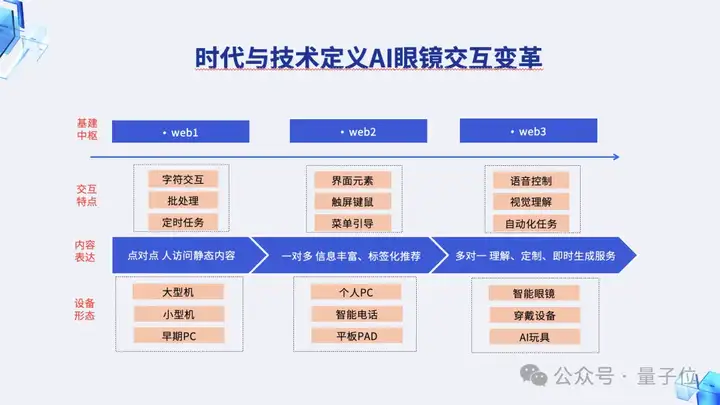

孔伟健强调,AI眼镜的崛起不仅是设备形态变更,更是基础设施和交互框架的变革。

从Web2的移动互联网时代到Web3的AGI网络时代,应用不再以具体APP形式存在,而是通过分布式网络由Agent自动获取、总结并主动推送服务结果。

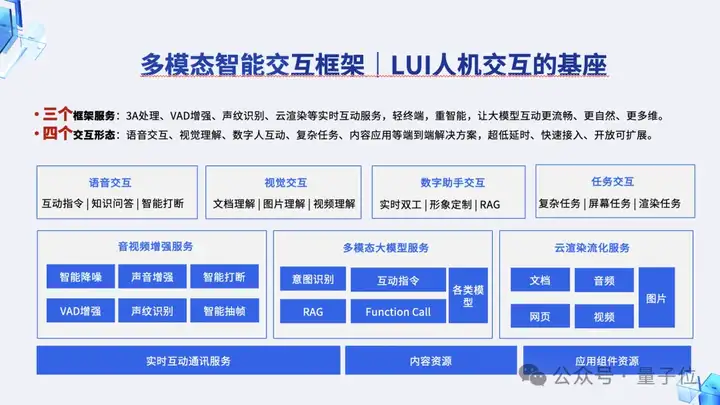

为此,百度智能云构建了AI眼镜云脑智能化框架,将语音、文字、视觉能力全链路封装闭环。仅需接入端侧300多KB的SDK包体,就可适配Android、Linux等系统,让终端具备耳、口、眼等能力。

在音频优化方面,百度智能云重点将音频算法放在云端而非端侧,避免端侧功耗过大和性能不佳问题。一个SDK全部接入包含降噪、增益、VAD和声纹全链路封装。基于这套框架,客户端到端音频延迟1.3秒,语音打断0.8秒,端到端视觉处理2秒内。

百度智能云对适配AI眼镜的云脑框架作出如下定义:

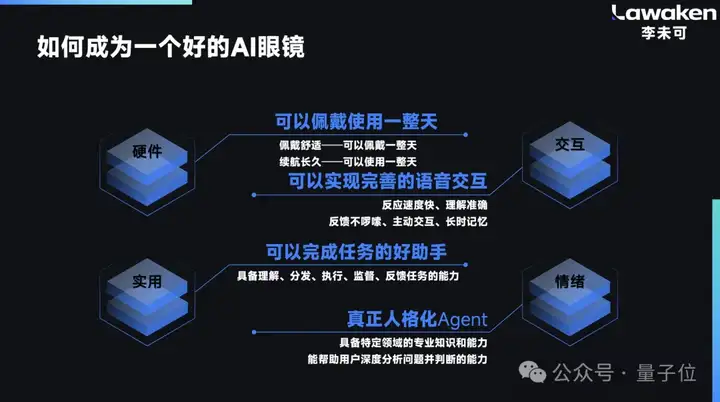

孔伟健总结认为,好的AI眼镜需要具备三个条件:首先是一副好眼镜,具备时尚性和定制性;其次是适应AGI逻辑的OS;第三是拥有强大的云脑服务中枢。未来架构将是“轻终端强云脑”的服务模式。

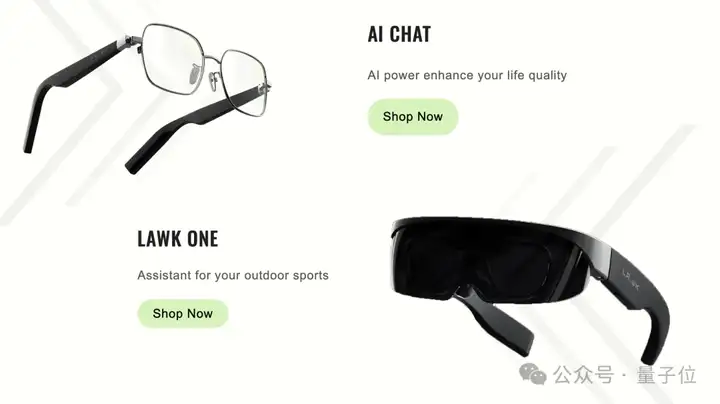

李未可科技合伙人、业务创新与商务负责人张建华坦诚分享了关于创业公司的生存思考。他直言公司首款产品“从先驱做成了先烈”——重达87克且功耗过大,整体销量与公司的预期不符,尽管这款眼镜在CES等国外展会上比较吸睛,也有不少同行购买。

他分析了主要原因:

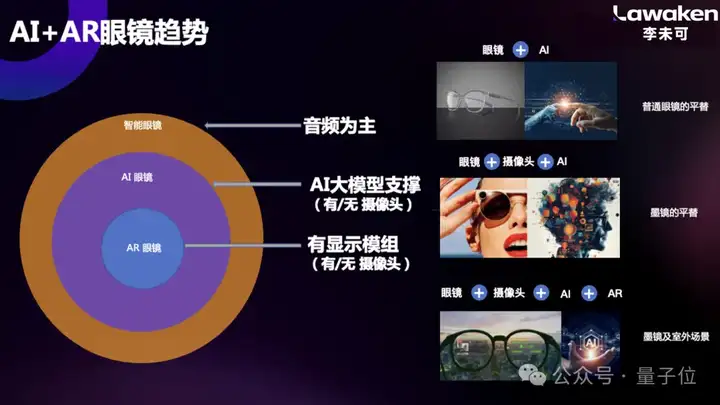

经过技术沉淀,李未可转向从音频眼镜切入市场。张建华认为,对消费者来说,音频眼镜在市场教育和AI理解方面是比较好的入手选择。

对于创业公司如何在大厂林立中生存,张建华强调必须有自己独到的地方。为此,李未可构建了ZeroAgent智能体系统,在用户和多个Agent之间建立路由机制,同时构建用户的长时记忆和短时记忆,打造更懂用户的智能体。

在技术实现上,公司要求团队了解各家大模型的优劣势,根据不同场景和用户需求调用不同的后台大模型。比如以搜索功能为例,海外用户和国内用户、搜新闻还是搜天气,每家模型的优劣势都不一样。

李未可已与国内外主流大模型厂商建立对接:国内包括百度、豆包、阿里通义,海外包括Google、微软等。

在应用场景方面,李未可重点打造几大核心功能:其翻译功能支持100多种语言,针对不同国家和地区调用不同的后台大模型;记录功能、个性化导游功能,与国内地理位置数据公司合作一起构建Agent。

张建华表示,李未可与其他厂商最大的不同是有自己的WAKE-AI模型进行多步骤路由和筛选,其核心竞争优势在于构建了真正为用户服务的个性化可穿戴小模型。

影目科技创始人、CEO杨龙昇提出了更为前瞻的产业愿景。

他强调,AI眼镜不应该只停留在模型化的虚拟助手,而应该成为现实生活的延展。

据他所说,影目不为造智能硬件而出发,而是希望建造一个融合AI和AR能力的真实世界桃花源。他们认为AI和AR的最终形态不是超级应用,而是融入现实世界,从而打造新的生活方式。

影目推出的INMO GO是市面上第一款真正具备AI能力的眼镜,由翻译、提词和AI问答三个核心功能组成;INMO AIR3则是全球第一款1080p一体式的智能眼镜,具备无需连接手机的独立运行系统、空间巨幕体验和多任务分屏系统。

杨龙昇分享了两个他们在应用场景的创新探索:

第一个是虚拟名片系统实现AI社交。当两个人在封闭区域都戴着眼镜时,可以编辑自己的身份标签,包括工作、个人喜好等信息,实现陌生人之间的智能社交匹配。

第二个场景是AI导览打造“实体元宇宙”,在商业街和景区,用户戴眼镜可以获取商品信息、衣服信息、店铺评价等。这种体验让AI和AR能力真正融入现实生活,帮助用户更好地与世界相处。

杨龙昇描绘的未来场景是:街上每个角落都有AI的NPC帮助规划路线、介绍美食,朋友约饭时提供社交辅助,商场购物时可以虚拟试穿。

这种实体“阿尔法城”让每件事都被AI和AR微妙而恰当地增强。

他总结道,影目不想做冰冷的科技公司,而是希望成为未来生活方式的建造者。如果上一代硬件重在连接世界,影目则更想让用户和世界相处得更好,打造可感知、可共存的现实增强体验。

除了以上分享之外,量子位还和三位嘉宾进行了圆桌对话。

共同探讨了关于AI眼镜行业当下、未来的诸多挑战与机遇。对话亮点包括:

……

具体内容如下~

量子位:怎么看目前第一批AI眼镜收获的市场反馈?

李未可科技张建华:基于我们了解的有限数据来看,首先AI眼镜企业大家现在还都比较苦,言外之意还都没有赚到钱,有一些还处在前期的融资阶段。

第二,从销售数据上来看,大家过得苦并不是坏事,只有从苦中才能熬出来。我们也坚持到第四年了,我们熬到不下牌桌。

今年实际上还是面临比较好的趋势,因为从今年DeepSeek之后,它实际上对市场做了一次教育,我们线上的销售数据远比我们线下渠道的销售数据增长得要快得多。

对于真正有自己独特之处的企业来说,再熬一熬,春天应该不远了。

影目科技杨龙昇:相对前几年,今年算是没那么苦的一年。

前几年AI眼镜还是科技或数码爱好者在买,但从去年年底开始,用户群体出现明显变化,一些大众用户开始涌入进来了,大家对AI眼镜的接受度至少比去年提升了3倍甚至5倍。

直观反馈到影目科技的数据上,今年一季度GO2眼镜的销量同比去年翻了5倍。

从应用场景上来看,能感受到消费者对AI眼镜的期待不只局限于拍照,影目科技现在在做的一些功能,像翻译、AI智能提词、AI问答等,已经让一些大众用户开始愿意买单了。

这是整个行业目前发生的一大变化,不过这只是开始,我认为AI眼镜第一步就是从简单的工具助手开始,第二步可能会延伸到娱乐场景,这些都是用户想要去尝试的方面。

AI眼镜距离全民标配可能越来越近了,差不多三年内吧。

百度智能云孔伟健:站在云厂商的角度,其实我们是更加乐观的。因为我们看到,AI眼镜这个品类终于独树一帜地跑出了自己的定位,包括它的能力也在逐渐收敛和具象化。

我们前期投入框架,去定义了什么叫做“轻终端强云脑”,无论是考虑AI眼镜的功耗、佩戴性,还是应用服务的丰富度,未来在AGI或Agent的网络架构之内,它的内容一定是在云端上跑的。

我们中国有这么好的网络基建和算力基建,我们不可能白白浪费,大家一定会应用起来。

我觉得中国市场比国外市场更加具备落地性,因为放眼全球,中国的数字基建仍然是最强的。这么强的高密度内容交互、即时性的交互,海外并不见得比中国的基础环境要好。

有一部分角度可能认为AI眼镜的消费主力市场在海外,但中国目前是iPhone出货量最大的地方,所以说消费单价不足以解释国内市场的消费能力不如海外市场。

量子位:怎么看AI眼镜行业当前所处阶段?“百镜大战”开始了吗?不同AI眼镜的差异点体现在哪里?

李未可科技张建华:从最早的电子相框,到平板电脑,再到智能盒子、智能电视、手机等,其实每一次新的技术演进都会经历类似“百镜大战”的阶段。

技术曲线就是在跨越鸿沟,我们觉得AI眼镜已经不在沟的左边了,而是已经在沟的右边了。

换句话说,“百镜大战”阶段是必须的,第一是教育市场,第二是培育认知,第三是技术和应用的成熟度、渠道、品牌等会经历优胜劣汰的过程。“百镜大战”并不是新鲜的东西,在任何行业,尤其新技术来了之后,它会是必经的阶段。

那么我估计也就一年多的时间就不存在“百镜大战”这回事了,但是缺少这个阶段的话,AI眼镜行业肯定是起不来的。

差异化方面,也有特别多的规律和模式出现。有人说大模型就像回到了1995年的移动互联网时期,其实AI眼镜行业也一样,比如大厂在构建自己的生态,它们一定是生态的玩法。

而对于toC的创业公司来说,差异化优势可以来源两方面:

影目科技杨龙昇:我觉得“百镜大战”会一直持续下去,智能眼镜赛道可能存在百家齐放、百家争鸣的状态。

有一个很简单的数据(可以支撑),在座的所有人基本不会存在两个人买了同一款眼镜的情况。

相比于手机、手表这些产品,眼镜对个性化和差异化的要求非常高,所以我会倾向于——智能眼镜可能将来会更像眼镜赛道的样子,它会百家争鸣,每个人有不同的差异化、个性化的点。

虽然小米很强大,但我不太觉得小米会统一天下。 因为每一家AI眼镜肯定会找到自己专属的用户人群,每个人群对于镜框、眼镜的核心功能、常用的场景、价格段的需求全部不一样。

它跟之前做手机完全不一样,手机是相对同质化、越到最后越拼性价比的品类。而眼镜是需要针对不同的差异化人群,去对差异化的功能和体验、包括外观进行深耕,它就有可能存活下来,所以一年以后我觉得它仍然是“百镜大战”的状态。

李未可科技张建华:其实不矛盾,我主要表达的是在软件层面(会统一),但从外观上来说眼镜绝对不是个标品。

像ODM(原始品牌制造商)对眼镜的总结就是“小巧、轻便、酷”这5个字,我觉得非常到位。

我刚才说的是眼镜的操作系统,甚至是一些标配的用户体验,比如说眼镜的响应度、翻译的准确度要达到什么程度,它应该慢慢会通过“百镜大战”得到基本的benchmark。

但外观绝对是千变万化的,是因为眼镜本身最头部的也只是占1%到百分之几的市场份额,无论是眼镜渠道还是品牌。

影目科技杨龙昇:关于每一家AI眼镜它面向的人群和差异化的点不一样,举个简单的例子,比如我们要追求极致性价比的话,那这个产品它从芯片传感器、到支持的参数、功能的定位等方面,相对就会做一些妥协。

但如果你要追求的是面向时尚人群的话,我们可能会去拔高产品的外观材质,然后会用一些更贵的贵金属,在功能上会做一些更酷炫的东西;如果要主打年轻化,在内容上面我们也要做一些差异化,比如年轻人更喜欢一些偏向于《Pokémon GO》这种社交娱乐的内容,所以AI眼镜没办法做成完全开放的生态体系。

追求不同的差异化,对应的投入方向是完全不一样的——从上游的供应链、对于整个器件的选型,再到内容的开发、定价的策略等方面,其实全部都不一样。

其中肯定也有共识的东西存在,比如眼镜芯片可能至少需要满足几个核、拍照的分辨率至少要达到多少,这些是共识的。我认为眼镜的非标会比手机的非标要多很多。

百度智能云孔伟健:“百镜大战”在媒体角度是比较热的点,真正的终端应该是千人千面的。

量子位:大模型的部署未来是云端+终端相结合,还是完全终端离线运行?

李未可科技张建华:第一,短期内眼镜和手机一定是并存的;第二,眼镜和手机应该有分工。

最理想的当然是端侧智能,用非常小的参数去部署模型在眼镜端或手机端,这是一个方向。

根据我们的观察,可以看到手机和眼镜之间短期内很难出现谁替代谁的情况。

我们预判到手机可能会新增两大功能,第一是端侧智能的算力中心,即端侧智能可以为眼镜或其他可穿戴设备提供算力服务,它去跟云端做更多交互,甚至本地运算,因为这里面包含隐私问题。

第二功能是手机有可能替代移动电源,从而为眼镜供电。因为像小米现在做双系统、尤其是带摄像头的、带显示的眼镜,对功耗要求特别高。

百度智能云孔伟健:模型即服务这件事为什么要拆解开、去赋能给众多企业呢?

是在于模型即服务在垂直场景里面,他没有达到这个话本身的含义,它一定需要做垂直的定向化,包括在多组件、多系统之间,跨屏、跨交互情况下去做优化,它才能垂直打磨成AI眼镜上的原生应用。

我们认为目前在垂直的固定性场景里面,模型即服务这个模式是不成立的,它一定要拆分开,包括它的应用形态不会是以具象化的APP存在。

就跟移动手机刚出来的时候,你用手机去浏览外部页面,操作体验非常糟糕。直到后来第一界面的UI交互,才把手机上的应用,包括现在的很多服务和内容抛出来,然后大家享受这样的服务之后,大家才决定去买一部手机,现在眼镜的形态也是如此。

最后关于眼镜这个形态如何去支撑这些内容,其实背后还是有我们的数字基建。

在一轮新变革当中,会发现云端的服务从原先移动端退居幕后的角色,逐渐跟前端的设备做了深度融合——也就是说谁也不能离开谁,因为它所有的服务是跑在云端的,实时生成推理给用户的。

影目科技杨龙昇:整个模型的话它是分两段的,眼镜端会跑个小模型,云端会跑个大模型。

眼镜端更多去解决交互的问题,包括一些前端的多模态数据的清洗、意图的理解、反馈触发等。

光是小模型各家的做法都不一样,因为你本身从外界拿到的数据就不一样,有的可能更强调视频流,有的可能简单几个图片就够了,这些对前端的多模态数据的要求全不一样;针对大模型,更多是与内容创作相关的一些场景。

量子位:AI眼镜的爆款要素有哪些?

李未可科技张建华:Meta的眼镜第二代销量较好,如果细细去探究它的销售渠道,会发现它们大部分是在线下售卖,主要在戴墨镜比较多的区域。

我想表达的核心观点是,国内的AI眼镜厂商不要轻易被Meta带歪了。

从去年李未可做音频之后,就开始对2025年进行规划,之前我们有两次立项都被毙掉了,到第三次的时候才发现这里面有特别多的Know-How(专业技能),绝不是Meta能卖好就代表我们能卖好。例如第一视角的拍摄这个应用场景,第一是看成像质量;第二是摄像头不带调焦功能,那么摄像头所处的位置会影响第一视角拍出来的效果。

另外,深圳有一家只做一两百万像素的AI眼镜,它主打多模态,而不侧重于拍照,这是另外一条路。这条路对于创业者来说,或许是开辟了一个新玩法,因为跟大厂专门去竞争像AR1这种平台的话,从性价比来说,我们未必有竞争优势。

所以大家最好从软件上一些非常细的功能去找,可能大厂没有那么多精力做很多的feature,我们去花一些精力做比如像翻译、记录,也许就能形成竞争优势。

影目科技杨龙昇:我觉得下一个爆款应该是影目今年底要发的INMO GO3。

AI眼镜在很多的场景点其实已经逐步被大众用户接受了,拍照肯定是第一步。我们验证出来的像翻译、提词,这些目前已经成为消费者愿意去买单的一些场景。

GO3会成为爆款级的产品,因为它延续着“AI的第一层应用”这个逻辑,我们在这基础上又增加了更多的生活服务助手,比如你可以拿AI眼镜去点外卖、打滴滴。

再往后顺推两年或者三年,在这个时间维度,我相信AI也会进展到下一个阶段。

当你做完了生活助手以后,可能接下来就是一些偏娱乐、偏社交的内容,这块我们从今年开始去尝试。

我相信通过1~2年的时间,可以实现——你走到街上,戴着AI眼镜就可以跟陌生人社交;走到每个店铺的话,眼镜上会显示店铺的评价标签,然后在买衣服的时候会有全景的比价。

量子位:什么样的价位,有利于缔造爆款AI眼镜?

百度智能云孔伟健:我认为什么价位都可以成立,小到两三百,然后包括现在的均价1000~1800之间这个价位,可能再有海外主打机型的3000~5000、5000~1万都有可能。

第一个原因就在于,大家可能还是从国内去看海外,或者是国内看国内的消费情况,源于这个消费品在用户和消费者心中是不是有个锚定的价值点,它到底是不是能解决我一部分的需求。

第二是用户的消费本身也分层,所以不止是百镜大战,可能会有几百个品牌共生存在,每个品牌去切不同的场景和服务,在教育、商务、日常生活不同领域配不同的眼镜。

中国的眼镜消费数量每年基本上也达到了2.8亿副替代率的规模,所以这个存量也在。

我认为消费价格的区间浮动会非常大,没有任何一个价位的眼镜是没有市场的。

影目科技杨龙昇:从当前眼镜市场的数据来看,可能平均价在六七百元以下,是一个可以成为爆款(即进入到大众市场)的价格带。

出货量第二大的可能是1299~1399元这个价格带,是普通老百姓相对比较能接受的;

出货量第三大的可能是1799~1999元这个价格带。所以智能眼镜走入到大众市场,2000元以内肯定是必须的。

李未可科技张建华:当我们说价格时,一定要说它对应的品类是什么形态。

音频眼镜基本上就是几百块钱;带摄像头的眼镜就是1000~1500元,当然大厂有利润率的要求可能要更贵一些;再往上就是2000元以上了。

我们依旧认为几百块钱应该是用户能比较好切入体验、性价比较好的产品类型。AI音频眼镜在走量方面应该会比带摄像头的眼镜要多至少一个数量级。

是不是在小米发布之后,这个摄像头的眼镜会有了大概的标杆?基础软件功能是什么,它的硬件配置怎么样,大概的价位怎么样,它可能会成为大家心里的标杆。

量子位:AI眼镜正在带来哪些产业新机遇?

李未可科技张建华:大家不要轻易做AI眼镜。因为这里面有非常多的坑,如果大家想做一个几百块钱、带个几百万像素摄像头AI眼镜走白牌市场的话,你就尽量出海,不要在国内卷,因为实在是太惨烈了。

第二,如果你真的想做一个品牌的话,确实有非常多的坑,要慎重。

我们入坑比较早,我们觉得还是有很多的Know-How,我们get到了,我们还想在牌桌上熬到更加大爆发的时候,我们认为AI眼镜的前景还是非常好。

至于说其他的机会,我觉得大模型的机会很多了。

其实你看淘宝上面有很多的特别便宜的板子,就几十块钱这种开发板,其实都类似的。

我觉得大家可以先体会一下大模型和开发的硬件软硬结合之后,你至少要跑个应用出来体验一下,而不是天天用ChatGPT、Claude去做问答,这个没有意思。

有过这样的体验之后,其实机会还是蛮多的,不要围绕在纯toC的领域,也可以想一想toB垂类的场景,也许是个新天地。

影目科技杨龙昇:对于内容开发者来说今年是最好的入局节点,包括硬件厂商、传统互联网厂商、云平台厂商,其实都在往这个方向提供很多的扶持。

从影目科技来讲,今年我们也大概拨了5000万元的资金,专门孵化“AI+AR原生内容”这一块,在Air3或者在其他产品上面去开发。

今年正好是我们AI应用场景的第一阶段的井喷期,有很多跟生活助手相关的场景大家可以开始去做。

像百度也好,或者其他大厂更多还是基于底层做一些大模型、生态层,然后再做一些生态系统架构,再往上的话做一些像智能体,或者是一些更垂类的应用,今年是非常好的入局时间点。

百度智能云孔伟健:关于空间智能这个赛道,简短解释一下,其实就是提供二维、三维、四维里面的内容与服务机制。

这个赛道里面有在国内服务海外的多模态的公司,都是我们百度在这个赛道内的客户。

举几个例子,比如说视频生成、图片生成、3D模型生成……它们都有一个特性,即主打即时、实时定制生产出内容。

影目科技杨总刚才站在眼镜的角度,虽然公司可能是偏硬件,但是整体听下来还是偏向于场景的构思,是以内容生态为主。

但是现阶段,除了围绕内容生态,再往下降一级其实正处于技术工具的比较大的开发期,这就跟2013年我第一次来到中关村创业大街一样,那个时候满地都是做O2O,包括基于微信公众号基建的内容,所以你看内容就已经从纸媒、大的媒资平台、公关类型的公司,变成了这种随时可获得的微信推送形式。

再收敛到眼镜上,我们今天的整个会议一下午用了三个小时,之后的内容形式就会简短成一段话,我们今天4个人探讨的东西最终凝结成一个核心观点或两个观点,直接铺设给一个卡片,也就是字少事大。

内容创业,或者说内容与服务,在打散式的工具和基建过程当中会有非常多的机会。

比如说我们现在把自己的搜索打包成了MCP(模型上下文协议),就相当于把我们整个闭源的流量生态给打破了,把能力开放出去了;

另外,现在我们的骑行或者地图服务也被打包成了MCP服务,所以这里面会围绕着新的工具矩阵、数字基建的矩阵,目前已经跑在重构“以谁为链主”的地位了。

但从我的角度来看,现在不存在链主,每个人都有机会,这个机会就是你可以做自己的独立Agent,你可以把自己独立Agent的Know-How,比如说把数学老师的Agent外包出去,变成人力服务的机制。用户就可以享有这种服务,享受一次就得花多少钱。

所以之后是去中心化的阶段,刚才我一直在讲Web3的从组织的导组织再到服务,以及技术的导组织已经是在路上了,而且很多海外团体已经做出了很高的收入,他们仅凭借一个很小的工具/接口,所以这个东西还是看谁构建得快。

目前国内在AI应用构建上反应还是比较慢,但是海外的服务生态、变现能力非常明显。

跟前一段的移动互联网不一样的点就在于,之前是补贴给用户我就赚钱,但现在是我只要提供服务我就赚钱。相比之下,它的路径更短、能效更高,需要的组织人数也更少。

因为这些工具的便利性,现在是非常大的杠杆期。

量子位智库主题活动,围绕AI和前沿科技相关的最新进展和热门话题,邀请一线行业专家,系统性分享认知。

文章来自于“量子位”,作者“二喵”。

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

【开源免费】FASTGPT是基于LLM的知识库开源项目,提供开箱即用的数据处理、模型调用等能力。整体功能和“Dify”“RAGFlow”项目类似。很多接入微信,飞书的AI项目都基于该项目二次开发。

项目地址:https://github.com/labring/FastGPT

【开源免费】kimi-free-api是一个提供长文本大模型逆向API的开渔免费技术。它支持高速流式输出、智能体对话、联网搜索、长文档解读、图像OCR、多轮对话,零配置部署,多路token支持,自动清理会话痕迹等原大模型支持的相关功能。

项目地址:https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api?tab=readme-ov-file