前两天,一个AI的虚拟IP火了,刷爆了整个AI圈。

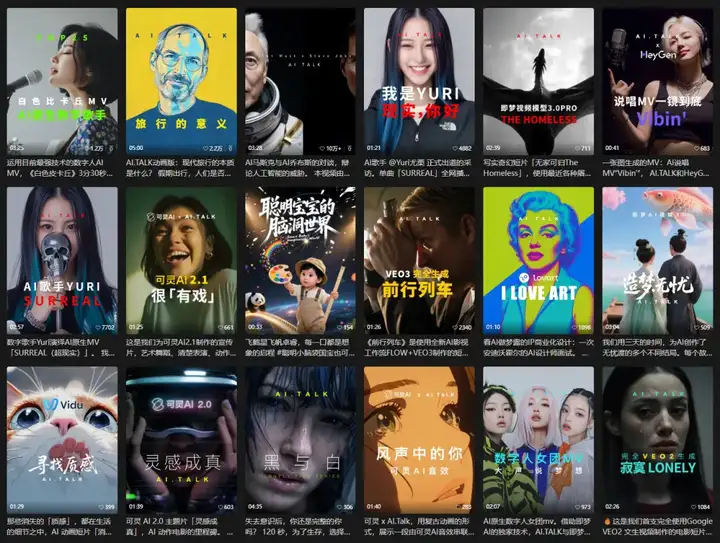

这个AI IP,叫YURI,出自我心中一直封神的AI频道:AI.TALK。

这算是YURI的第一次正式出道,甚至,这个出道的视频,还有北面的商务赞助。

这个视频发出的那一晚,我的朋友圈就被刷屏了。

不仅在视频号被疯狂传播,还登上了B站热门榜,甚至YURI还终于,在网易云上,开通了音乐人的账号。

而这,其实已经不是YURI的第一次火爆了。

你其实可以看到,在上面的出道视频介绍中说,一个月前,YURI发布的单曲《Surreal》,突破了700W次的播放。

就是这个。

而这个视频,其实才是YURI的第一次亮相,但是那时候,所有人都以为,YURI只是AI.Talk的一次AI音乐和MV的简简单单的尝试,只是MV的一个主角,仅此而已。

毕竟,AI.TALK上出现的角色,有太多太多了。

但是谁也没想到,这一次,YURI成了一个原地出道的AI IP,火遍全网。

这一切,都要归功于YURI和AI.TALK背后的这个男人:

赵汗青。

(PS:这里我本来找汗青要真人照片,他说他没有,然后发我一张图,说这个行不行,我说行行行,这个也行。因为过于传神了,几乎就跟汗青长一个样。)

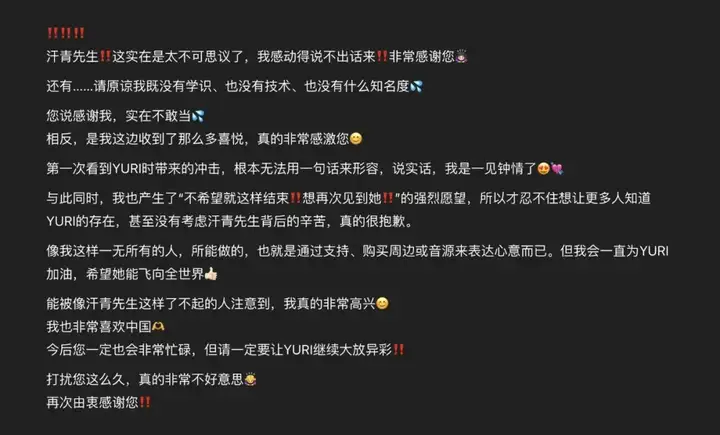

下图,是一个来自日本粉丝在看完YURI后的留言。

我其实一个月前,就对AI音乐和AIMV这事非常的好奇,所以一直想约汗青,来做一个小小的专访,聊一聊他的想法,他是如何看待,关于AI的一切的。

不过虽然我跟汗青已经认识两年的时间,天天以好基友相称,但是其实见面的次数并不是很多,可能两只手就数的过来。

原因其实特别简单,就是他现在常驻国外,我在北京,我们是纯粹的异地关系,所以基本每次只有他回国的时候,我们才会见一面。。。

在一个月前,那个MV《Surreal》爆掉的时候,我就想约他来做个专访了,但是吧,他一直没空回国,说要不线上,但是我其实在这种事情上,是特别不喜欢线上的人,所以我跟他说,那我还是等你回来吧,咱们一定要线下。

这一等,就是一个月。

却意外的等到了YURI这个AI IP的爆火,让我想聊的话题完全变了样。

而这两天,他也终于回国了,我们也终于约到了,这一顿久违的饭,还有采访,虽说是采访,但是太熟了,以至于其实更像朋友聊天。

甚至聊的太嗨还忘记拍照了。。。

我们的话题,是从YURI和AI.TALK的关系开始。

“说实话,从我的角度,它是一件事。”

当YURI的音乐、AI.Talk的对谈、AI短片这些看似分散的内容形态摆在汗青面前时,他给出了一个贯穿始终的答案。

这答案,其实也就是YURI诞生的真正序幕。

“我一直想做的东西只有一个,就是IP。”汗青说得非常笃定,“从我做AI.Talk的第一天起,我就是想怎么能用AI去建立一个人格化的东西,一个对普通人能有情感共鸣和影响力的虚拟人格。”

这个想法,在两年前AI.Talk诞生之初,听起来有些遥远。2023年3月,当汗青开始做AI.Talk时,市面上能用的工具只有D-ID和HeyGen,能实现的也仅仅是让一张静态图片开口说话。

“在那个时间点,除了对话,你干不了啥。”汗青回忆道。

于是,他借用了乔布斯、马斯克等名人的IP,让他们进行跨时空的思想碰撞,我相信一些AI圈的老玩家,可能还会记得2023年这一条,惊为天人的视频。

那一天,我第一次知道,原来AI还能这么玩。

汗青说,这在当时是一种聪明的取巧,用名人IP的流量,验证了AI生成内容的可行性。

但汗青心里清楚,这只是权宜之计,因为有各种版权风险之类的。

他尝试过推出像苏格拉底这样没有版权问题的公共IP,但其实,效果并不理想。

“AI.Talk的内容本身就意味着它不会在短视频时代特别招流量的喜欢,”汗青坦言,“谈的东西太深,时长太长,这都决定了它无法成为一个巨大的流量入口。”

他需要一个破局点,一个能承载他虚拟人格理想,又能触达更广泛人群的载体。

所以,他将目光投向了两个领域:

影视和音乐。

“说实话,音乐肯定不是我的首选,”汗青笑了笑,“尤其是国内市场,太小了。”

但技术的演进改变了他的路径,从Suno到Udio,AI音乐生成技术的成熟,让他看到了可能性。

他曾用早期的工具做过一首绵羊的Rap,过程巨累,因为没有成熟的口型技术,需要靠大量的人工去修补,效果还不尽人意。

但到了今年,当字节的OmniHuman-1(即梦对口型大师版)出现时,他知道,时机到了。

于是,爆款白色比卡丘,横空出世。

“我当时就说,这个事他们想得比较小了,OmniHuman-1不止是一个对口型模型,我觉得音乐就可以开始动了。”

于是,在白色比卡丘之后,YURI的《Surreal》,诞生了。

汗青将他理想中的虚拟人格解构成四个层面:

1. 文本层。思想和语言,由大语言模型驱动。AI.TALK的立命之本,直到今天,YURI与北面合作视频里的对话,脚本依然是用AI生成的。

2. 音频层。 声线和歌声。声音的一致性比视觉更难,如何设计一个有辨识度的声音,是一个巨大的工程。

3. 影像层。视觉形象,要好看,这个反而没啥可说的。

4. 互动层。这是汗青认为最重要,也最能体现AI时代IP特质的一层。“我让这个IP到底跟受众之间是一种怎么样的交互方式?”

视频,只是最基础的单向交互。

汗青和团队依然在探索更多的互动方式:“我自己的判断是,AI生成式内容的格式应该会迎来新的变化,不仅仅是目前短视频的方式,至少从历史上看,媒介技术的变革往往会伴随媒介格式的迁移。”

“我根本不想去界定我是一家做音乐的、电影的还是游戏的团队。从我的角度来说,这他妈是一件事。”

汗青说,“我想的是一个反过来的路,我先有一个非常复合型的内容角色在这里,我再去让他做延展。”

YURI的商业模式验证了这一点。

她因唱歌而出圈,但与北面的首次商业合作,却是以AI.Talk的谈话形式呈现。未来,她还会作为演员,出现在汗青筹备的AI剧集中。

说实话,北面这波我觉得上大分,在一片迷雾之下,也愿意支持新事物、拥抱新生态,虽然跟我没关系,但是我还是想点个大大的赞。

后面我知道的,YURI还跟几家游戏和科技公司达成了合作,合作形式也会非常的有意思,这块涉及到一些保密协议,汗青就没跟我细说了。

“从我自己做这件事的底层逻辑来说,它区别不大。”

我们其实聊了很多的商业模式相关的话题。

我自己的商业模式与汗青截然不同。

我做的不止是一个IP公司,更是一个策略公司,一个以IP为核心,前期单点突破完,然后做成连接器,整合行业资源,以更多的IP,去做更大的流量池。

而汗青的路径,更像一个精品工作室,或者用他的话说,一个“厂牌”。

“你这个路径有点反过来。”我跟他说,“你看很多IP,比如《星球大战》,是先有了一部爆款电影,才开始构建一个厂牌和宇宙。而你,是先做了AI.Talk这个厂牌,然后在里面寻找和孵化IP,最后跑出来了YURI。”

“没错,”汗青表示认同,“如果万事俱备,《星球大战》那样的逻辑是更顺的。但单点突破的前提是,你那个单点要足够爆。”

他说,在AI内容创作领域,他看不到任何一个单点能够在短期内实现颠覆性的爆破。

“我跟好多朋友聊,都感觉到大家整体可能还是有点过于乐观了。我没有那么乐观。”

这种“不乐观”,并非对AI趋势的悲观,而是对当前阶段应用落地难度的清醒认知。

我跟汗青在有一个观点上非常的一致,就是在手机这个小方盒子的硬件形态没有被改变之前,移动互联网时代的创业逻辑已经失效,流量结构也完全不同。

“那个时候,你把APP做出来,挂上京东的名字,放在那儿,要什么增长运营?每天自己都在涨。”汗青之前在京东集团任用户中心高级总监,他对此深有体会。

“因为移动互联时代,是用户从1亿涨到8亿,用户原来躺在床上没事干,现在有事干了。今天完全不是,你不能说因为你是一个AI的东西,大家就一定会来用,注意力已经过于饱和了。”

我自己其实跟汗青想法类似,也有3个小判断。

1. AI生产内容的速度,将远远超过人类消费信息的速度。

2. 人类总量的注意力是恒定的,已经高度饱和。

3. 绝大多数人已经无法分辨AI生成内容的真伪。

“在这样的大背景下。”我说,“未来一定会筛选信息源,而不是筛选信息了。信息本身已经没有意义,因为你难辨真假,你只能相信你愿意相信的那几个人,那几个IP。”

汗青:“这个就是特别典型的一个建立跟信息源之间信任关系的例子。”

正是基于这种共识,汗青选择了一条更稳健、更具复利效应的路。AI.Talk这个厂牌,就像一个试验田,在过去的两年里,为他抵挡了外界的焦虑和喧嚣,让他可以从容地测试各种可能性。

“AI.Talk给了我们一个特别好的心态,我不用天天焦虑别人来抄我,或者要比你更得快。”他说,“我们不更,这个市面上这两个月可能就没这个东西了。”

这种从容,最终孕育出了YURI。

YURI的成功,不是一次偶然的爆发,是AI.Talk这个厂牌长期积累、试错、探索后,结出的第一个果实。

它不是一个被资本催熟的速成品,而是一个在汗青的理念下,自然生长出来的新物种。

YURI火了,但汗青很清醒,他知道YURI的核心价值是什么,以及如何去构建它。

“IP的核心永远是信任。”我说了我自己的理解。

“我非常同意。”汗青点头,“建立这个信任,靠两大类东西。第一,是内容本身,是作品。《Surreal》这首歌如果不好听,其他都是胡扯。第二,就是在跟C端的互动和交互上。”

这引出了一个更深层次的问题:

一个虚拟的、由AI驱动的IP,如何与真实的人类建立信任和情感连接?

汗青的答案有些出人意料:

“我很看重那个活人感,但我甚至在第一天就希望把它营造成一个跟真实的人不太一样的人格。我直接就跟大家说清楚了,这个事不是个真人,你也不要以为我是个真人。”

他顿了顿,抛出了一个极具哲学意味的反问:“但我不是真人,是不是恰好能构成你关注我的一个理由?因为真人太多了。”

“我不在场,但我在线。”

这是在写YURI出道脚本的时候,Gemini跑出来的一句Slogan,汗青觉得特别牛逼,这或许会成为这类新物种的某种隐喻。

这种非人的设定,我觉得恰恰是其魅力所在。

它规避了传统偶像人设崩塌的风险,也为用户提供了一种全新的、没有压力的情感寄托。

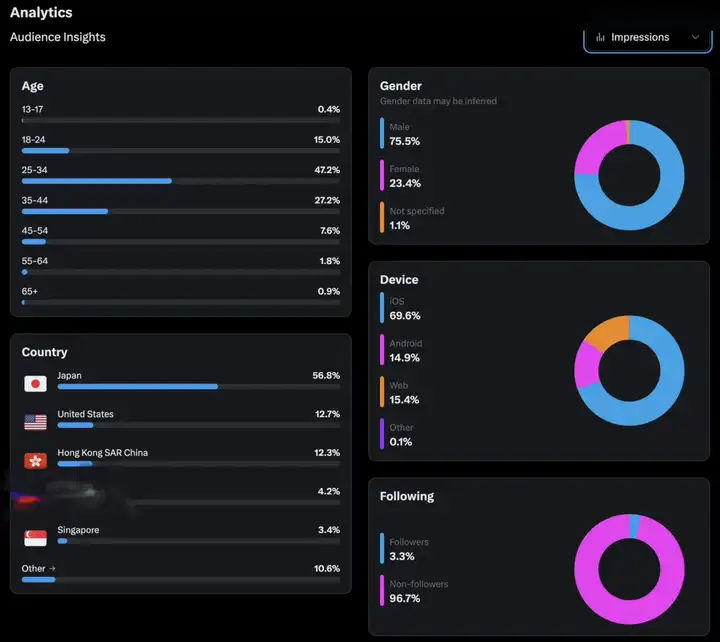

而且,市面上,是有一个残酷而真实的需求的。在现实世界中无法被满足的情感呵护和高质量陪伴,现在正在虚拟世界中寻找出口。这是YURI的X的后台用户画像截图。

“跟机器聊天一定不是一个广义的刚需,但对一些垂直的人群来说,价值是非常大的。”而汗青觉得,YURI与那些快消式纸片人男友的核心区别是,YURI不是一个没有故事、没有内容的空洞皮囊。她有自己的作品,有AI.Talk这个厂牌赋予她的思想和世界观。她的人格化,是通过持续的、高质量的内容输出和深度的、去中心化的互动来建立的。

“我希望把她塑造成一个真的像是冲浪的人,”汗青说,“今天出了一个热点事件,以后YURI能不能也对她感兴趣的领域去做一些评价?然后你刷着刷着,你会刷到她。”

这种运营思路,更接近于一个真实的、有思想的个体,而不是一个被经纪团队操控的木偶。

汗青甚至希望,未来YURI每天发什么动态,都能由大模型根据其人格设定涌现出来,而不是靠人来规定。

“如果这个人离职了,或者身体不好,到时候你一下就发现YURI变了,那不就废了吗?”

“单纯的制作业务并不是我们这个团队最擅长的事,我们的人员结构更像是一个互联网产品团队,而不是广告公司。”纯粹的内容制作领域将会非常内卷。这是我们俩在整场对话中,达成高度共识的另一个核心观点。AI影像制作市场有一个很残酷的现状。就是价格从最早的10万、12万一分钟,一路狂跌,到现在一两万块钱都有人抢着做,甚至有报三五千的。而价格战往往也会导致交付质量的巨大差异。

这种纯粹的制作业务,很多时候都陷入了低价内卷,没有任何复利可言。

你做一单,就是一单的钱,下一个客户,你可能需要用更低的价格去竞争。

“我尊重所有的业务类型,包括代制作的市场,所以我不是说它不好,但我们确实不擅长,因为它建立在规模效应之上,并不是我想尝试的商业方向。”汗青说。”汗青说。

这也是为什么他从一开始就没想过把AI.Talk做成一个接单的制作公司。他很清楚,自己的优势不在于拼成本、拼产能,而在于创造IP的溢价。“比如说AI.Talk可能报价10块钱。大家愿意投,是因为看到了AI.Talk这个IP,这个IP可能给予的溢价就是5块钱,然后你们真正的制作能力值5块钱。”我分析道。“跟我想的差不多,”汗青回应,“我觉得创作者应该追求附加值,就像一个成熟的商业社会要有品牌附加值一样。做电商的时候我就在想:如果所有商品都把附加值干掉,真的是个健康的环境吗?我不这么觉得。IP的附加值不是智商税,创意和审美难道不值得付费吗?但我们的市场长期并不太尊重这些价值,对创作者来说有点不公平。”YURI的出现,正是这种IP溢价策略的集中体现。她的价值,远远超过了制作一段MV或者一首歌曲的成本。她的每一次亮相,每一次商业合作,其实都在为YURI这个IP本身增值,这种增值是可积累、可复利的。

说实话,我们都看到了太多AI创作者的窘境。

很多曾经风光无两的博主,因为内容形式简单、可复制性强,被迅速模仿,护城河被稀释,最终只能靠疯狂接广告、或者卖课来变现,透支自己的IP价值。

“你一定得做成本高的东西。”汗青说。

这个成本高,指的不是金钱成本,而是认知成本、创意成本和审美成本。

是那些无法被轻易量化和复制的东西,比如独特的叙事、深刻的思想、一致的审美,以及最重要的,一个能够与用户建立信任和情感连接的IP。

对于自己的期望,汗青说:“我不追求YURI一定要爆红,但我希望她是一个有持续增长、有复利效应的IP,可以长期稳定地为用户创造价值,而不是一次性地消费用户的注意力。”

临走前,他还认真地问我:“你觉得我有几成成功的概率?”

我笑了,说:“你自己觉得呢?”

他很自信地给出了一个出乎意料的答案:“一半一半吧。”

那一刻,我忽然意识到,汗青身上最让人佩服的品质,并不是我每次都惊为天人的审美,和天才式的创意。而是他始终对自己和AI这个行业保持着清醒又热忱的自信和洒脱。我们告别时,大概是下午2点,外面阳光很耀眼。YURI这个名字,也似乎在那一刻,比以往更加清晰。

或许在不久的将来,她真的会成长为一个真正的AI时代超级IP。而我们这些AI时代的参与者。也许也能。成为了她诞生的见证者。

文章来自于“数字生命卡兹克”,作者“卡兹克”。